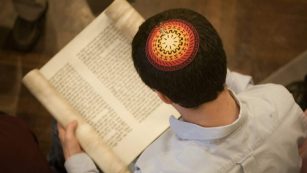

Machen Kleider Leute? Diese Frage bewegt nicht nur die Welt der Mode, sondern berührt eine viel grundlegendere Frage: Inwiefern wird die Persönlichkeit des Menschen durch sein Auftreten beeinflusst? Oder ist es eher umgekehrt, dass die Persönlichkeit des Menschen sein Auftreten im Idealfall überstrahlen und in den Schatten stellen sollte? Mit dieser Frage beschäftigen sich unter anderem auch die Kleidervorschriften im Judentum, die prinzipiell eine dezente, aber geordnete Kleidung nahelegen, welche die Persönlichkeit zur Geltung bringt und nicht umgekehrt (anders als demnächst am Purimfest, zu dem man sich verkleidet).

Interessant ist hierzu ein Blick auf die acht prächtigen Kleider des Hohepriesters, die der Text in unserem Wochenabschnitt beschreibt. Sie wurden außergewöhnlich kunstfertig hergestellt und sollten auch die Pracht des Priesters zum Ausdruck bringen (»lechawod uletifaret« – »zur Ehre und zur Pracht«). Die Regeln waren streng zu beachten und stehen nicht im Gegensatz zu den allgemein geltenden obigen Kleidervorschriften, denn der Hohepriester vertrat nicht nur seine Person, sondern die Pracht Gʼttes und das Ansehen des heiligen Dienstes im Tempel vor dem Volk.

Anders verhielt es sich zu Jom Kippur, wenn der Hohepriester im Jerusalemer Tempel das Allerheiligste betrat und nur mit den vier einfachen Kleidern versehen war, ganz in Weiß, einem einfachen Priester ähnlich. Im Allerheiligsten stand er als Vertreter des Volkes Israel demütig vor Gʼtt und hatte ohne einen Anflug von Stolz oder überhöhtem Selbstbewusstsein für die Sünden des Volkes einzustehen und diese zu sühnen. Die detaillierte Schilderung der acht prachtvollen Kleider lässt auf verschiedene Einzelheiten schließen, die von der Tora hervorgehoben werden.

Unter anderem finden wir das goldene Stirnband mit der Aufschrift »Heilig für den Ewigen« und mit dem Befehl versehen, es ständig auf der Stirn zu tragen (2. Buch Mose 28, 36–38). Es symbolisiert eine der Bedingungen, die von dessen Träger verlangt wurden: »Ich halte mir den Ewigen stets vor Augen« (Tehillim 16,8) – das stete Bewusstsein um die Gegenwart Gʼttes und die damit verbundene überlegte, sorgfältige und vor allem demütige Verhaltensweise.

Das Brustschild trug zwölf in allen Farben schillernde und in Reihen angeordnete edle Steine

Ein weiteres hervorstechendes Element des hohepriesterlichen Äußeren war das prächtige Brustschild. Es trug zwölf in allen Farben schillernde und in Reihen angeordnete edle Steine – ein jeder Stein stand für einen Stamm und trug den eingravierten Stammesnamen. Der Beschreibung des Schildes folgt wiederum ein ähnlicher Befehl wie schon beim Stirnband: »Und Aharon soll das Recht (›Schild des Rechts‹) der Kinder Israels ständig vor dem Ewigen auf seinem Herzen tragen« (2. Buch Mose 28,30).

Dies war eine zweite Bedingung, die der Hohepriester zu erfüllen hatte, solange er seine acht Dienstkleider trug: Das Herz musste stets mit dem Volk Israel verbunden sein. Gleichzeitig war das Brustschild mittels goldener Ketten mit zwei weiteren Edelsteinen eng und unzertrennlich verbunden, den »Avne HaMiluim«. Sie ruhten auf den Schultern des Hohepriesters, darin waren die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert.

Es reicht nicht, nur im Verstand mit Gʼtt und im Herzen mit Israel verbunden zu sein, diese Verbindung soll sich jederzeit eng an der Verantwortung des Hohepriesters, seines Auftretens und Handelns abzeichnen.

Wo liegt der Ursprung dafür, dass der erste Hohepriester Aharon ausgerechnet diese Kleider tragen sollte? Der Midrasch hebt bezüglich des Brustschilds eine frühe Begebenheit hervor, die mit der ersten Erwähnung Aharons in der Tora verbunden ist. Als Mosche von Gʼtt gesandt wurde, um die Israeliten künftig aus Ägypten zu führen, wehrte er sich zuerst dagegen, unter anderem mit folgendem Argument: »Sende doch bitte, durch wen Du sonst senden magst!« (2. Buch Mose 4,13).

Der Kommentator Raschi (1040–1105) erklärt: Damit war sein älterer Bruder Aharon gemeint, der bis dahin bereits in Ägypten Führung und die Gesandtschaft Gʼttes innehatte.

Trotz der besonderen Sensibilität Mosches gegenüber seinem älteren und erfahrenen Bruder wies Gʼtt das Argument jedoch zurück: »Und siehe, er (Aharon) wird dir entgegenziehen, er wird dich sehen und sich in seinem Herzen freuen!« (2. Buch Mose 4,14). Aharon kannte keine Eifersucht, auch nicht gegenüber seinem jüngeren Bruder, als dieser bevorzugt wurde. Im Gegenteil, er empfing Mosche und freute sich von ganzem Herzen. Wie war er dazu imstande? Ihm lag einzig und allein das Wohl des Volkes Israel am Herzen, nicht seine eigene Ehre. Deshalb verdiente er es, die Namen der Stämme Israels stets auf seinem Herzen zu tragen: Denn in seinem Herzen waren sie schon vorher eingraviert.

Als großes Sinnbild für die enge Verbindung von Herz und Verstand stehen die Tefillin: die eine Kapsel auf dem Kopf, die andere am linken Arm nahe dem Herzen. Auch diese bringen die Verbindung von Kopf und Herz, von Gefühl und Verstand, stets auf Gʼtt ausgerichtet und mit dem Volk Israel verbunden, zum Ausdruck. Sie funktionieren zusammen, ergänzen einander und bestimmen die Taten des Einzelnen. Dies soll den jüdischen Menschen durch den bevorstehenden Tag begleiten und stets in seinem Bewusstsein verankert sein (Schulchan Aruch Orach Chaim 25,5).

Die Tefillin erfüllen noch eine weitere Funktion: Sie erinnern an den Auszug aus Ägypten. Davon handeln zwei der vier Abschnitte in den Kapseln. Es stellt sich die Frage, inwiefern das Anlegen der Tefillin mit der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten zusammenhängt. Anders als bei den anderen Geboten rund um die Befreiung ist der Zusammenhang hier nicht offensichtlich.

Die Tefillin sind Zeichen und Erinnerung für das, was unsere Augen gesehen haben

Dazu erklärt Nachmanides, der Ramban (1194–1270): Da Gʼtt nicht in jeder Generation erneut offene Wunder vollbringt, sind die Tefillin Zeichen und Erinnerung für das, was unsere Augen gesehen haben. Um allen künftigen Generationen zu übermitteln, was uns an Wundern geschehen ist und was uns für Zeichen erschienen sind, sollen die Tefillin angelegt werden.

Dieser Erklärung fügt Nechama Leibowitz (1905–1997) wunderbare, poetisch anmutende Bilder hinzu: »Gemäß der Erklärung des Ramban ist der Bezug des Wunders beim Auszug aus Ägypten zu den Tefillin wie der Bezug einer lebendigen, prickelnden und glühenden Flüssigkeit – die durch Erkaltung zu vollkommenen Kristallen erstarrte, hervorragend durch ihre architektonische Form, schön und ewig existierend. Das glühende Erlebnis der Liebe Gʼttes, welche sich der Generation der aus Ägypten Ausziehenden während des Exodus und anhand der Wunder offenbarte, kristallisierte, erstarrte und wurde für die Generationen zu Tefillin. Diese beleben den sich damit Schmückenden an Arm und Kopf – gegenüber Herz und Verstand – mit dem glühenden Erlebnis in Herz und Gedanken, tagtäglich.«

Dies mag erklären, warum die Tefillin, wie der Talmud in Menachot (36a) festlegt, ausgerechnet auf dem schwächeren Arm – bei den meisten Menschen ist es der linke – getragen werden. Damit soll unsere Schwäche der Stärke der ausgestreckten Hand Gʼttes gegenübergestellt werden, wie es im 2. Buch Mose 13,11 heißt: »Sie sollen dir ein Zeichen an deiner (schwachen) Hand sein, und ein Schmuck zwischen deinen Augen – denn mit starker Hand führte uns der Ewige aus Ägypten.«

So werden einmalige Erlebnisse zu in Ewigkeit gemeißelten Symbolen – Kleider, die die Seele formen.

Der Autor ist Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

inhalt

Der Wochenabschnitt Tezawe berichtet davon, wie den Kindern Israels aufgetragen wird, ausschließlich reines Olivenöl für das

Ewige Licht, das Ner Tamid, zu verwenden. Auf Geheiß des Ewigen soll Mosche seinen Bruder Aharon und dessen Söhne

Nadav, Avihu, Eleazar und Itamar zu Priestern machen. Für sie übermittelt die Parascha Bekleidungsvorschriften. In einer siebentägigen Zeremonie werden Aharon und seine Söhne in das Priesteramt eingeführt. Dazu wird Aharon angewiesen, Weihrauch auf einem Altar aus Akazienholz zu verbrennen.

2. Buch Mose 27,20 – 30,10