An Pessach fließt viel Wein, denn jeder, der am Seder teilnimmt, soll vier Gläser davon trinken. Wer keinen Alkohol verträgt, kann auf Traubensaft umsteigen, ansonsten gibt es aber keine Ausnahmen. Denn die Rabbiner haben alle dazu verpflichtet, Männer wie Frauen. Dahinter steckt eine interessante rabbinische Debatte.

Zu Pessach sollen wir den Auszug aus Ägypten neu durchleben. Das geschieht durch das Erzählen, aber auch durch Handlungen, wie das Essen von Mazza. Die Gelehrten des Talmuds haben weitere Traditionen entwickelt, die uns bewusst machen sollen, was es heißt, von der Sklaverei befreit worden zu sein. So lehnen wir uns entspannt zurück, wenn wir Mazza essen, und singen das Loblied Hallel. Ein besonders zentrales rabbinisches Gebot ist der Genuss von Wein.

Die Tradition, vier Gläser zu trinken, ist an eine bestimmte Zeit gebunden und ein positives, rabbinisches Gebot. In dieser Hinsicht ist es vergleichbar mit dem Gebot, täglich zu bestimmten Zeiten zu beten oder an Sukkot in einer Sukka zu sitzen. Frauen sind generell nicht zu solchen Mizwot verpflichtet. Sie müssen nicht dreimal am Tag beten oder sich bemühen, alle Mahlzeiten in der Sukka einzunehmen. Nur wenn zeitliche, positive Mizwot mit negativen verbunden sind, müssen auch Frauen beide erfüllen. Ein Beispiel wäre das Gebot, Mazza zu essen, denn es geht mit dem Verbot von Chametz einher.

Warum sollen dann Frauen die vier Gläser trinken? Es ist ein zeitliches, positives Gebot, aber es gibt kein entsprechendes Verbot. Gleichzeitig betont der Schulchan Aruch, ein wichtiges halachisches Regelwerk aus dem 16. Jahrhundert, dass Männer wie Frauen alle Pessach-bezogenen Mizwot erfüllen müssen, auch die vier Gläser.

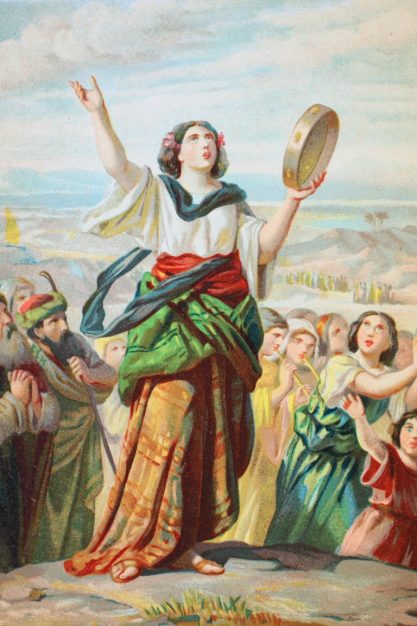

Schifra und Puah, Jocheved und Mirjam waren Teil des Wunders.

Die Verpflichtung von Frauen geht auf eine Stelle im Talmudtraktat Pessachim zurück. Dort erklärt Rabbi Jehoschua ben Levi, dass Frauen die vier Gläser trinken sollen, weil sie Teil des Wunders waren – »af hen haju be’oto hanes«.

Aber was bedeutet es, Teil des Pessach-Wunders zu sein? Darüber gibt es eine Diskussion zwischen Raschi und Tosafot – also zwischen dem bedeutendsten Kommentator des Talmuds und seinen Schülern.

Raschi erklärt in seinen Ausführungen zu Pessachim 108b, dass es die rechtschaffenen Frauen jener Generation waren, dank derer Gʼtt die Juden befreite und im Andenken derer Frauen heute dazu angehalten sind, am Sederabend vier Gläser Wein zu trinken. Schon zu Beginn der Exodusgeschichte begegnen wir ihnen: den Hebammen Schifra und Puah, die neugeborene Juden vor dem sicheren Tod retteten. Jocheved, die Mutter Mosches, die die Hoffnung nicht aufgab, dass er trotz des mörderischen Dekrets des Pharaos überleben würde.

Mirjam, seine Schwester, die sich an die Tochter des Pharaos wandte, um sicherzugehen, dass er gefahrlos im Palast des Pharaos aufwachsen könne. Schifra und Puah, Jocheved und Mirjam waren aber keine Einzelkämpferinnen. Raschi erklärt in Verweis auf Sota 11b, dass es eine ganze Generation jüdischer Frauen in Ägypten gab, die trotz Sklaverei nicht die Hoffnung aufgab, Familien gründete und der Unfreiheit in Ägypten den Rücken kehrte. Raschi schreibt sogar: »Durch das Verdienst der gerechten Frauen jener Generation wurde das Volk Israel erlöst.«

Tosafot erklären Rabbi Jehoschua ben Levis Aussage anders (und zwar in Verbindung mit Purim in Megilla 4a). Sie kritisieren die aus ihrer Sicht grammatikalisch ungenaue Erklärung Raschis. Bis auf das erste Wort ist die Phrase »af hen haju be’oto hanes« leicht zu übersetzen: »Sie (die Frauen) waren im selben Wunder.« »Af« ist jedoch eher mit »auch« zu übersetzen: Auch Frauen haben die Befreiung also miterlebt, nicht aber bewirkt.

Raschi jedoch stellt die aktive Rolle der Frauen in den Mittelpunkt und stellt Verbindungen zu zwei anderen Festen her: Purim und Chanukka. Die Pflicht der Frauen, an Purim Megillat Esther zu hören und die Kerzen für Chanukka anzuzünden, wird von Rabbi Jehoschua ben Levi ebenso mit »af hen haju be’oto hanes« begründet. Raschi erklärt, dass Frauen zu diesen Mizwot verpflichtet sind, weil die Rettung des jüdischen Volkes aus den Händen Hamans beziehungsweise der Hellenen dem Mut von Esther und Judith zu verdanken ist.

Raschi ist davon überzeugt, dass der Mut der Frauen die Erlösung brachte.

Tosafot wiederum unterstreichen die gemeinsame Erfahrung der Verfolgung in Anlehnung an eine Aussage von Bar Kappara im Jerusalemer Talmud: Er erklärt, dass Frauen zu Purim Megillat Esther hören sollen, weil sie, wie Männer, während der Herrschaft König Achaschweroschs unter Lebensgefahr standen. Diese Logik lässt sich auch auf Chanukka und Pessach übertragen.

Aber wer hat recht – Raschi oder Tosafot? Steht die aktive Rolle von Frauen im Vordergrund oder »nur« die gemeinsame Erfahrung der Verfolgung? Letztlich sind beide Aspekte Basis für die Verpflichtung von Frauen, am Sederabend vier Gläser Wein oder Traubensaft zu trinken. Frauen sind so oder so ein wesentlicher Teil dieser Geschichte: Ohne sie gäbe es keinen Auszug aus Ägypten, keine Rettung, keine Erlösung und keinen Einzug ins Land Israel. Aber es ist die gemeinsame Erfahrung der Befreiung, die Pessach zu dem Fest macht, an dem wir jedes Jahr neu erleben, was es heißt, aus der Unfreiheit in die Freiheit geführt zu werden.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Judaistik der Freien Universität Berlin.