Unser Wochenabschnitt ist nach Jitro, Mosches Schwiegervater, einem heidnischen Priester aus Midjan, benannt. Sie beginnt mit der Schilderung, wie dieser Jitro seinen Schwiegersohn in der Wüste besucht und ihm seine Frau und seine beiden Söhne bringt. Im ersten Vers lesen wir: »Jitro, der Priester von Midjan, Mosches Schwiegervater, hörte alles, was G’tt für Mosche und Sein Volk Israel getan hatte« (2. Buch Mose 18,1).

Der mittelalterliche Kommentator Raschi (1040–1105) fragt hierzu: »Was hörte Jitro, das ihn so beeindruckte, dass er kam?« Und er gibt als Antwort: »Er hörte von der Spaltung des Meeres und dem Sieg über Amalek.« Jitro reagiert sofort, begibt sich in die Wüste und schließt sich den Israeliten an.

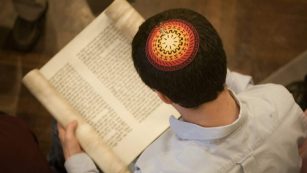

Töne Es gibt zwei Arten von Hören (Hebräisch: schamoa). Die eine ist der rein technisch-physische Vorgang, mit den Ohren Töne wahrzunehmen. Wir können durch unser Gehör eine Menge von Klängen, Tönen, Geräuschen und Stimmen bewusst oder unbewusst aufnehmen. Dieses Hören läuft nur oberflächlich ab.

Wenn aber eine Mutter ihrem Kind befiehlt, ihr zuzuhören, begnügt sie sich keineswegs mit dem technisch-physischen Hören ihres Sprösslings, sondern erwartet, dass er ihre Botschaft auch begreift und gehorcht. Die Mutter zielt auf die tiefere Form des Hörens, nämlich das Verstehen, die Fähigkeit und Bereitschaft, Lehren und Konsequenzen aus dem Gehörten zu ziehen.

Die Tora berichtet von Jitro und Mosche, die beide hören. Auch das Volk hört: das Donnergetöse während der g’ttlichen Offenbarung und die Stimme G’ttes. Es bittet Mosche, ihm G’ttes Worte sofort zu übermitteln.

Den Priester Jitro führt das Hören zur G’tteserkenntnis, nachdem er zuvor mit vielen Religionen und Kulten in Berührung gekommen ist. Er lobt G’tt für die Errettung des jüdischen Volkes, identifiziert sich mit dessen Schicksal und schließt sich ihm an, obwohl er mit der Kultur und Mentalität dieses Volkes kaum vertraut ist.

Schiedsspruch Als Jitro bemerkt, dass Mosche allein alle Rechtsfälle aus der Bevölkerung bearbeitet und Schiedssprüche fällt, erkennt er, dass sein Schwiegersohn in der Ausübung dieses Amtes überlastet ist. Er schlägt eine dringend nötige Reform des Rechtssystems vor und bietet Lösungen an: Richter sollen Mosche als Hilfskräfte zur Seite stehen, sodass er nur in schwierigen Rechtsfällen selbst entscheiden muss. Mit Zustimmung G’ttes folgt Mosche Jitros Rat.

Das Hören begleitet auch den weiteren Inhalt dieser besonderen und fesselnden Parascha, die einen Höhepunkt in der Geschichte des jüdischen Volkes schildert: die Offenbarung G’ttes. Deren Bedeutung geht weit über die Wüstenwanderung hinaus: Sie markiert das jüdische Schicksal seit eh und je und bildet die Grundlage unseres Glaubens.

Nach der Ankunft am Sinai bereitet sich das Volk drei Tage intensiv, physisch und geistig, auf dieses einzigartige und einmalige Ereignis vor. Der Sinai wird zum Ort eines Schauspiels von dicken Wolken, Donner, Blitz und Rauch und einem gewaltigen Schofarton. In diesem furchterregenden Feuerwerk ertönt G’ttes Stimme, die die Zehn Gebote verkündet, das Fundament der jüdischen Religion und Rahmenwerk der Gesetzgebung.

Das jüdische Volk ist das einzige unter den Völkern dieser Welt, dem sich G’tt offenbarte. Millionen von Menschen waren Zeugen dieses einmaligen Schauspiels, als sie die g’ttliche Verkündung des Dekalogs erleben durften und die g’ttliche Stimme hörten, die zu Mosche sprach. Das ganze Volk sollte diesen diskreten Dialog mitbekommen, damit der Prophet Mosche und seine Nachfolger immun seien gegen Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit (2. Buch Mose 29,9). Die g’ttliche Offenbarung am Sinai spielte sich als ein öffentliches Ereignis ab, damit niemand das Vertrauen in unsere Propheten infrage stellen kann.

Im Gegensatz zum jüdischen Volk erscheint G’tt den Propheten anderer Religionen nur indirekt in Visionen und Träumen und in einem individuellen Rahmen, ohne dass die Gemeinschaft daran teilhaben kann. Die g’ttliche Offenbarung vor einem ganzen Volk unterstreicht die Allgegenwart G’ttes zu allen Zeiten. Das erste Gebot, der Eröffnungssatz des Dekalogs, legt die grundsätzliche Anerkennung der g’ttlichen Existenz aufgrund direkter persönlicher und historischer Erfahrung (Auszug aus Ägypten, Offenbarung am Sinai) fest.

Vortrag Die Meinungen darüber, was genau das Volk von G’tt hören konnte, gehen auseinander. Nach Raschi (zu 2. Buch Mose 20,1) trug G’tt vor dem Volk alle zehn Gebote auf einmal vor, aber wegen der Gleichzeitigkeit des g’ttlichen Vortrags konnte es sie nicht verstehen. Deshalb begann G’tt, die Gebote Wort für Wort zu wiederholen, um Seinen menschlichen Zuhörern das Verständnis zu ermöglichen.

Gemäß dem Exegeten Chiskuni, Rabbi Hiskia ben Manoach (13. Jahrhundert), wandten sich die Israeliten nach den ersten zwei Geboten an Mosche und baten ihn, er möge die weiteren acht Gebote von G’tt empfangen und sie ihnen übermitteln. Denn G’ttes Stimme war so gewaltig, dass die Israeliten den Ton nicht ertragen konnten. Im 5. Buch Mose, in dem die Offenbarung der Zehn Gebote das zweite Mal geschildert wird, äußert G’tt den Wunsch, dass diese G’ttesfurcht die Richtschnur für den künftigen Lebensweg des jüdischen Volkes bilden soll (5, 19–27).

G’ttes Stimme und Sein Ruf kommen immer wieder vor. Die große Frage ist: Hören wir sie wirklich, und verstehen wir auch die Botschaft, die Er uns vermittelt?

Der Ruf G’ttes fordert uns auf, Ihm näher zu kommen. Der Prophet Jesaja sagt: An dem großen Tag wird G’tt mit dem großen Schofar blasen, und die Zerstreuten aus allen Ecken der Erde werden nach Zion zurückkehren und vor G’tt in Jerusalem beten. Es wird ein großer Schofar sein, damit alle wirklich hören und auch entsprechend handeln. Möge es bald sein, Amen.

Der Autor ist Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde München.

Paraschat Jitro

Außer diesem Wochenabschnitt sind nur fünf weitere nach Menschen benannt: »Noach«, »Chaje Sara«, »Korach«, »Balak« und »Pinchas«. Die Tora stellt Jitro, Mosches Schwiegervater, als religiösen, gastfreundlichen und weisen Menschen dar. Er rät Mosche, Richter zu ernennen, um das Volk besser zu führen. Die Kinder Israels lagern am Sinai und müssen sich drei Tage lang vorbereiten. Dann senkt sich G’ttes Gegenwart über die Spitze des Berges, und Mosche steigt hinauf, um die Tora zu empfangen.

2. Buch Mose 18,1 – 20,23