Es kommen heute laufend neue halachische Bücher auf den Markt. In fast jedem findet man nach der Titelseite eine Bescheinigung, ein Zeugnis, genannt Haskama. Meistens sind es sogar mehrere Haskamot. Den Rekord soll ein Werk mit 43 Haskamot halten. Auch Werke, die weltanschauliche Themen behandeln, werden manchmal mit einem Zeugnis versehen.

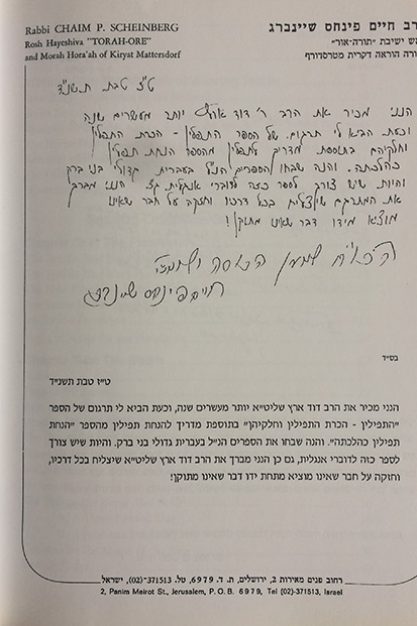

Beim Lesen einer Haskama, die in der Regel ein angesehener Gelehrter verfasst hat, erfährt man, warum das vorliegende Werk beachtenswert ist. Nicht selten wird der Autor der Neuerscheinung überschwänglich gelobt. Daher kann man die Haskama als ein Empfehlungsschreiben bezeichnen, das der Verkaufsförderung dienen soll.

Religionsgesetz Käufer, die eine Haskama sehen, können sicher sein, dass sie ein Buch in Händen halten, das nicht gegen das Religionsgesetz verstößt. Der Verfasser einer Haskama bezeugt, dass wir ein Werk vor uns haben, das man ohne Bedenken studieren darf. Antihalachisch orientierte Autoren werden nie eine Haskama bekommen – und sind auch nicht daran interessiert.

Der Brauch, eine Haskama in das Buch aufzunehmen, ist erst Ende des 15. Jahrhunderts aufgekommen. Er wurde von der katholischen Kirche übernommen, die von Autoren theologischer Werke verlangte, bei der Zensurbehörde eine Genehmigung der Drucklegung, eine Imprimatur, einzuholen.

Früher diente eine Haskama nicht nur als Absicherung gegen ketzerische Publikationen, sondern auch als Hinweis auf Autorenrechte (Copyright). So fasste eine Versammlung der Vertreter deutsch-jüdischer Gemeinden in Frankfurt 1603 den Beschluss, dass kein hebräisches Buch ohne Haskama gedruckt werden darf. Diese Verordnung richtete sich gegen »Piratendrucke«, die damals in der Stadt Basel hergestellt wurden.

Nicht alle Rabbiner, an die Autoren eine Anfrage richten, sind bereit, eine Haskama zu schreiben. So ist bekannt, dass der letzte Lubawitscher Rebbe, Menachem Mendel Schneerson (1902–1994), einer Bitte um eine Haskama nicht entsprochen hat. Auch der Sanz-Klausenburger Rebbe, Jekusiel Jehuda Halberstam (1905–1994), pflegte keine Haskamot zu geben. Was mag der Grund für eine solche Weigerung sein? Man hat die Vermutung geäußert, dass Gelehrte, die aus Prinzip keine Haskamot geben, sich scheuen, die üblichen Lobesworte niederzuschreiben, denn diese könnten vielleicht nicht ganz zutreffend sein.

Ovadia Josef Hingegen waren manche Rabbiner dafür bekannt, dass sie sich bei der Erteilung von Haskamot sehr großzügig verhielten. So soll der israelische Oberrabbiner Ovadia Yosef (1920–2013) mehr als 1000 Haskamot verfasst haben. Und demnächst soll ein Band mit 480 Haskamot erscheinen, die Oberrabbiner Abraham Yizhak HaKohen Kook (1865–1935) verfasste.

Mehrfach ist es vorgekommen, dass ein Gelehrter seine Haskama später zurückzog. Ein seinerzeit Aufsehen erregendes Beispiel: Der berühmte Chatam Sofer (1762–1839) gab im Jahre 1834 Ephraim Moses Pinner, der den Talmud ins Deutsche übersetzen wollte, eine Haskama. Schon am nächsten Tag bereute der Chatam Sofer seine Befürwortung des Projektes und bat Pinner um Rückgabe der Haskama, wozu dieser jedoch nicht bereit war.

Auch sind Fälle bekannt geworden, in denen der Autor einer Haskama von eifernden Kollegen unter Druck gesetzt wurde, sein Zeugnis zurückzunehmen, weil bestimmte Entscheidungen oder Ansichten im betreffenden Werk sehr umstritten waren. So schrieb Rabbiner Yitzchok Hutner (1906–1980) für ein Buch seines Schülers Yehuda Leo Levi einen Empfehlungsbrief, den er später widerrief.

Broschüre Eine Haskama kann Unruhe schaffen, mitunter aber auch die Gemüter besänftigen. Der israelische Bibelexperte Amnon Schapira hat einmal erzählt, dass er genötigt wurde, für eine Broschüre, die er über ein heikles Thema verfasst hatte, eine Haskama zu erbitten. Schapira bekam das erwünschte Zeugnis vom damaligen Oberrabbiner Schlomo Goren (1917–1994). So wurden die Wogen des Streites geglättet.

Eine Haskama ist eine Angelegenheit, die in gesetzestreuen Kreisen ernst genommen wird. Ein gewissenhafter Umgang damit dient den Interessen aller Parteien. Leser halachischer und weltanschaulicher Bücher sind gut beraten, sich die Haskamot genau anzusehen.