In Paraschat Zaw, unserem aktuellen Wochenabschnitt, werden die einzelnen Opferarten erneut behandelt. In diesem Zusammenhang kann man fragen: Welche Funktion haben sie? Diese Frage ist immer noch interessant, obwohl die Opferungen seit der Zerstörung des zweiten Tempels im Judentum keine Rolle mehr spielen. Ihren Platz haben die Gebete eingenommen.

In unseren Tagen gibt es verschiedene Antworten auf die Frage, warum Gott die Opfer ursprünglich eingesetzt hat. Sie ist eine der wichtigsten Fragen im Judentum.

Den spanischen Religionsphilosophen Rabbi Josef Albo (1380–1444) interessiert in diesem Kontext: Warum erlaubt Gott dem Menschen nach der Sintflut ausdrücklich, Fleisch zu essen? Seit der Erschaffung der Welt war ihm das gestattet. Und er fragt: Worin bestand Kains Fehler, als er ein Opfer von den Früchten des Feldes brachte? Immerhin führte die Ablehnung seines Opfers durch Gott zum ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Denn Kain tötete daraufhin seinen Bruder Abel.

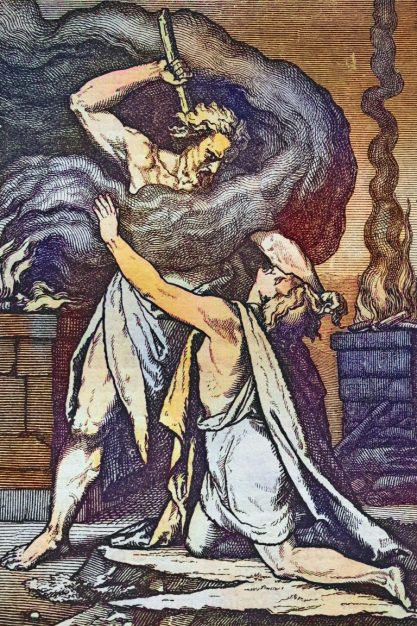

Kain hat Abel Gott als Opfer bringen wollen

Worin bestand der prinzipielle Unterschied zwischen den beiden Opfern der Brüder? Rabbiner Albo sagt: Grundsätzlich ist es negativ zu bewerten, ein Tier mit der Absicht zu töten, es als Nahrungsmittel zu verwenden. Das war Kain bewusst. Vielleicht nahm er sogar an, dass es eine enge Verbindung zwischen Mensch und Tier gibt. Deshalb brachte er ein veganes Opfer. Albo erkennt hier ein Fehlverhalten Kains. Pflanzen sind im Vergleich zu einem Tier ein minderwertigeres Produkt.

Abel dagegen beherzigt den Unterschied zwischen Tier und Mensch, den Gott Adam und Eva bekannt gab, als er sie segnete: »Fruchtet und mehret euch und füllt die Erde und zwingt sie nieder; und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel am Himmel und über alles, was sich regt auf der Erde!« (1. Buch Mose 1,28). Hier wird eine Überordnung des Menschen über die Tierwelt zum Ausdruck gebracht. Dementsprechend bedient sich Abel eines Tieres, um Gott ein Opfer zu bringen.

Als Kain nun sah, dass der Ewige Abels Opfer annahm, sein eigenes Opfer aber nicht, folgerte er: Gott hat verboten, die Tiere zu töten, um sie zu verzehren. Doch erlaubt er, sie zu töten, um sie ihm zu opfern. Ja, sie sind ihm sogar lieber als ein Opfer aus der Pflanzenwelt. Da es nach Kains Vorstellung keinen wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt, beide sich quasi auf gleicher Augenhöhe befinden, entstand in ihm der Wunsch, Gott das wertvollste Opfer darzubringen: Kain, einen Menschen – seinen Bruder.

Aus dieser Interpretation schließt Albo: Kain tötete seinen Bruder weder aus Hass noch aus Neid. Er hat Abel Gott als Opfer bringen wollen.

Bevor der Schöpfer die Sintflut kommen ließ, stellte er fest: »Das Ende allen Fleisches ist vor Mich gekommen, denn voll ist die Erde von Gewalttat durch sie, so will Ich sie verderben samt der Erde« (1. Buch Mose 6,13).

Der Ewige muss seine Anforderungen an die Menschen herunterschrauben

Da jedoch auch das überlebende Geschlecht der Noachiden grundsätzlich mit dem Trieb zum Bösen zu kämpfen hat, muss der Ewige seine Anforderungen an die Menschen herunterschrauben. Zumal er verspricht: »Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen« (8,21).

Deshalb macht er das Zugeständnis und gibt dem Menschen die Tiere zum Verzehr frei. Der Mensch aber ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und kann Ihm keinesfalls als Dankopfer dargebracht werden.

Ausdrücklich hält der Tanach Gottes Wissen über das menschliche Potenzial zur Gewalt fest: »Des Menschenherzens Gebilde ist böse von Jugend auf« (8,21). Damit die Gesellschaft aber existieren und überleben kann, ist dem Menschen erlaubt, sein Gewaltpotenzial auf die Tiere abzuleiten und sie zu opfern. Hier wird eine rote Linie gezogen, die zwischen einer Humanethik und einer Tierethik unterscheidet.

Die Opferungen von Tieren sind ein Zugeständnis an die Existenz des gewalttätigen Triebes, mit dem der Mensch geschaffen wurde. Opferungen gleichen einer Ersatzhandlung, die eine Gewalttat zwischen Menschen abfängt.

Der französische Religionsphilosoph René Girard (1923–2015) stellt fest, dass menschliche Gesellschaften nur dann überleben können, wenn sie in der Lage sind, dem Ausbreiten der Gewalt innerhalb der Gruppe erfolgreich entgegenzuwirken. So kann die Opferung eines »Sündenbocks« dazu dienen, das Ausufern von Eifersucht, Auseinandersetzungen und Streitigkeiten zu beenden. Die Gewaltspirale wird unterbrochen. Stattdessen können Harmonie und Frieden in einer Gesellschaft wieder Platz greifen, und die Einigkeit kann gestärkt werden.

Zu den verheerendsten Gewalttaten gehört die Rache. In der modernen Welt fungiert die Justiz als Institution, um die Fortsetzung von Gewalttat auf Gewalttat zu beenden. Sie nimmt die Ansprüche der geschädigten Partei ernst und begrenzt sie zugleich auf die ihr zustehende Entschädigung. Sie kann unter Umständen Kriege verhindern.

Die Opfer sollen die Menschheit vor den Folgen ihrer Bluttaten retten

Halten wir fest: Die Opferungen sind keine Ziele an sich, sondern ein Teil des Toraprogramms, um die Menschheit vor den Folgen ihrer Bluttaten und Rache zu retten. Es gehört zum Plan des Ewigen, dass die Welt im Zeichen von Gerechtigkeit und Wahrheit regiert wird. Dazu nimmt Er Awraham und seine Nachkommen in den Dienst: »Denn Ich habe ihn ausersehen, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Ewigen wahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben« (1. Buch Mose 18,19).

Die Vorschriften für die Opferungen haben ihren tiefen Sinn bis heute nicht verloren. Sie rufen uns wichtige Gedanken ins Bewusstsein: Die Bereitschaft zur Gewalt gehört zum Menschsein. Sie ist gefährlich, weil sie endlose Rache zwischen Menschen und Nationen hervorrufen kann.

Um dem Verlangen nach Rache nicht nachzugeben, sollen wir alle Anstrengungen unternehmen, damit es nicht zur Tötung eines Menschen kommt. Und grundsätzlich gilt der Wille des Ewigen, wie wir ihn im Buch des Propheten Amos lesen: »Denn wenn ihr Mir Brandopfer bringt, missfallen sie Mir, und eure Mehlopfer, Ich will sie nicht, und eure Hochrinder als Opfermahl sehe ich nicht an. (…) Aber Recht ergieße sich wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom!« (5, 22–23).

Der Autor ist Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg und Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK).

inhalt

Der letzte Schabbat vor dem Pessachfest wird »Schabbat Hagadol«, der erhabene Schabbat, genannt. An diesem Schabbat bereitet man sich auf das bevorstehende Fest der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens vor. In der Toralesung am vergangenen Schabbat sind die fünf Arten von Opfern eingeführt worden. Im Wochenabschnitt Zaw werden sie nun näher erläutert: das Brand-, das Friedens-, das Sünd- und das Schuldopfer sowie verschiedene Arten von Speiseopfern. Dem folgen die Schilderungen, wie das Stiftszelt eröffnet und Aharon mit seinen Söhnen ins Priesteramt eingeführt wird.

3. Buch Mose 6,1 – 8,36