Das Buch Wajikra bezeichnet man auch als das Buch der Leviten. Auf Latein heißt es Leviticus. Es gibt die bekannte Redewendung »jemandem die Leviten lesen«. Das bedeutet, dass man einem Menschen gehörig die Meinung sagt, weil man mit ihm unzufrieden ist. Woher kommt dieses Sprichwort? In den fünf Büchern Moses gibt es 613 Gebote und Verbote, davon allein 337 im dritten Buch Moses.

Im Judentum bezeichnet man das dritte Buch Moses auch als »Torat haKohanim« (Weisung für die Priester), denn es handelt hauptsächlich von den Kohanim und ihrer Arbeit im Stiftszelt und später im Tempel. Die Familie der Kohanim kommt aus dem Stamm Levi. Sie sind direkte Nachfahren von Moses’ Bruder Aharon. Schon vor Jahren haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass alle heute lebenden Kohanim ein spezielles Gen besitzen. Daraus könne man schließen, dass sie alle von einer Person abstammen. Die Kohanim waren die geistige Elite des Volkes Israel und die Verbindung zwischen G’tt und Volk. Deshalb mussten sie sich heiliger verhalten als das Volk. Es gab für sie zusätzliche Gebote und Verbote.

So durfte der Kohen sich nicht an einem Toten verunreinigen. Einzige Ausnahme waren die engsten Familienangehörigen. Der Kohen Gadol (Hohepriester) durfte sich nicht einmal an diesen Personen verunreinigen.

Dem Priester war es verboten, den Tempel zu betreten, wenn er unrein gewesen ist. Selbst ein Bad in der Mikwe reichte nicht aus, sondern er musste eine bestimmte Zeit warten, bis er wieder rituell rein war.

Der Kohen durfte weder eine Prostituierte noch eine geschiedene oder eine zum Judentum konvertierte Frau heiraten und auch keine, die aus einer der oben genannten Beziehungen hervorgegangen ist. Dem Hohenpriester war sogar die Ehe mit einer Witwe verboten. Er ist der heiligste Mensch im ganzen Volk Israel.

ANWALT Im Sefer ha Chinnuch steht geschrieben, dass der Kohen ein Bote und ein Anwalt des Volkes Israel vor G’tt ist und er sich deshalb besonders heilig zu verhalten hat. Diese Heiligkeit bezieht sich sowohl auf sein körperliches als auch auf sein geistiges Verhalten. Die Kohanim hatten die Aufgabe, alle Opfer des Volkes Israel im Stiftszelt und später im Tempel darzubringen, auch das Sühneopfer.

Das hebräische Wort »Korban« heißt, »sich G’tt zu nähern« und nicht wie in der üblichen deutschen Übersetzung »opfern«, was so viel wie »verlieren« bedeutet. Den Aufgaben des Kohens kann man auch entnehmen, dass der Priester eine besondere Vorbildfunktion gegenüber seinen Mitmenschen hat.

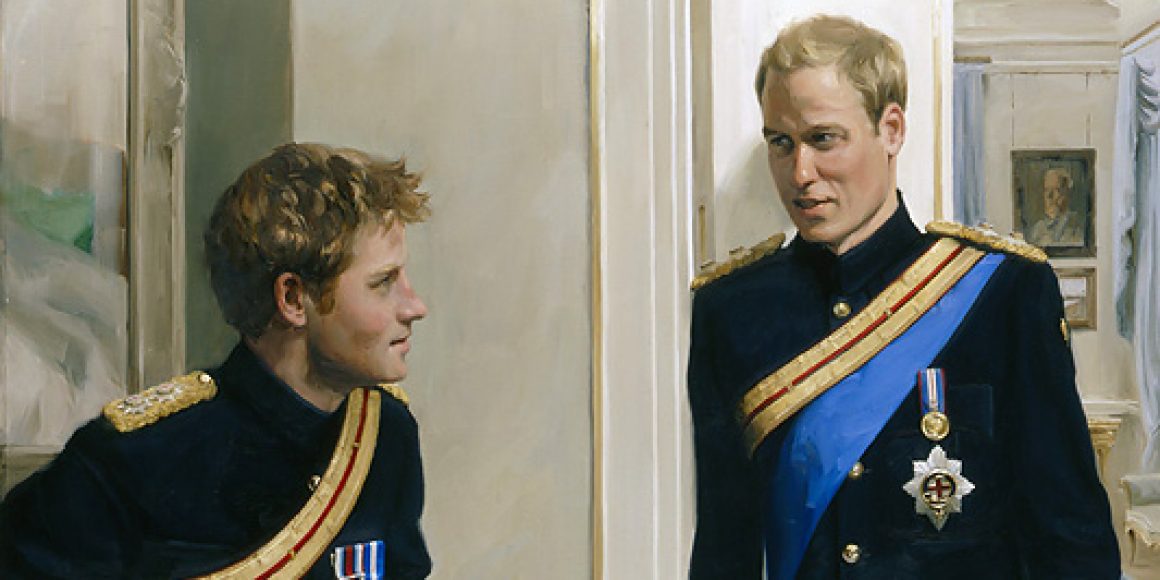

Ein Kohen ist gut zu vergleichen mit einem Prinzen in der heutigen Zeit. Ein Prinz kann sich weder Schule noch Freunde aussuchen, noch darf er sich kleiden, wie er will. Er ist an bestimmte Etikette gebunden. Genau das trifft auch auf den Kohen zu.

Gott hat uns als sein auserwähltes Volk angenommen. Das sollte Grund genug für uns Juden sein, seine Mizwot zu halten und die Gesetze der Tora zu akzeptieren. Eigentlich sollten wir Juden uns moralisch besser verhalten als die anderen Menschen oder Völker, denn es heißt: »Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein« (2. Buch Moses 19, 5-6). Somit hätten wir die Pflicht, der Welt ein Vorbild zu sein.

Siebenzahl Einen anderen Teil des Abschnitts Emor liest man an den drei Wallfahrtsfesten Pessach, Schawuot und Sukkot. Bei allen Festtagen bestimmt G’tt genau das Datum des Beginns und deren Dauer. Ausgenommen davon ist Schawuot, das Wochenfest. Bei Schawuot wird ausdrücklich geschrieben, dass es nach 49 Tagen der Omerzählung stattfinden soll: »Vom anderen Tag des Feiertags, von dem Tag, an dem ihr das Omer der Schwingung dargebracht habt, sollt ihr zählen; sieben volle Wochen sollen es sein. Bis zum dem Tag nach der siebenten Woche sollt ihr 50 Tage zählen und dann ein neues Speiseopfer darbringen« (3. Buch Moses 23, 15-16).

Interessanterweise sind alle jüdischen Feiertage und der Schabbat mit der Zahl sieben verbunden: Der Schabbat ist der siebente Tag der Woche, Pessach dauert sieben Tage und liegt im siebten Monat nach Rosch Haschana. Schawuot ist sieben Wochen nach Pessach. Rosch Haschana, Jom Kippur und Sukkot fallen in den siebenten Monat nach Pessach. Sukkot dauert sieben Tage lang.

Bescheidenheit Am Ende unseres Wochenabschnitts lesen wir folgende Begebenheit: »Und der Sohn einer Israelitin – er war aber der Sohn eines Ägypters – begab sich mitten unter die Kinder Israels, und dort im Lager geriet der Sohn der Israelitin mit einem Israeliten in Streit. Da lästerte der Sohn der Israelitin den G’ttesnamen und fluchte; da brachte man ihn vor Mosche; der Name seiner Mutter war Schelomith, die Tochter Diwris, aus dem Stamme Dan. Man brachte ihn ins Gefängnis, bis ihnen durch den Ausspruch des Ewigen Bescheid würde« (3. Buch Moses 24, 10-12).

Raschi erklärt dazu: Die jüdische Frau ging eine Beziehung mit einem Ägypter ein, weil sie nicht »tzanua« (bescheiden, zurückhaltend) war. Der Name Schelomith leitet sich vom Wort Schalom ab. Der Name ihres Vaters, »Diwri« kommt von »medaber« (sprechen, erzählen). Dem entnimmt Raschi, dass die Frau gegenüber jedem Mann sehr gesprächig, ja aufdringlich war.

Das Benehmen dieser Frau ist genau das Gegenteil davon, wie eine jüdische Frau sein sollte. Von unseren Stammmüttern Sara, Riwka und Rachel lernen wir, wie eine Frau sich verhalten sollte. Zum Beispiel Sara: Als die drei Engel zu ihnen kamen und Awraham fragten: »Wo ist deine Frau?«, antwortete er: »Sie ist in ihrem Zelt.« Dazu sagt Raschi: Sie war »tzanua«, da sie die Gesellschaft fremder Männer mied.

Von Riwka steht geschrieben: Als sie Jitzchak das erste Mal vor der Hochzeit trifft, verhüllt sie ihr Gesicht. Von Rachel ist Folgendes überliefert: Jaakow hat sieben Jahre gearbeitet, um sie heiraten zu können. Aber ihr Vater gab ihm ihre Schwester Lea zur Frau. Jaakow wusste jedoch, dass der Vater der Schwestern ein Schwindler war und vereinbarte deshalb mit Rachel ein besonderes Zeichen. Doch Rachel gab das Geheimnis an Lea weiter, damit sie nicht während der Hochzeit beschämt würde.

Unsere Weisen sagen über Rachel: Sie hat von G’tt großen Lohn erhalten durch ihren Sohn Josef. Der wurde Vizekönig in Ägypten und bewahrte seine Familie vor dem Verhungern. Von Josefs Nachkommen wird auch der erste Messias kommen, der »Messias Ben Josef«. Und noch heute segnet man am Freitagabend vor dem Kiddusch die eigenen männlichen Kinder mit folgendem Segensspruch: »G’tt lasse dich werden wie Efrajim und Menasche« – beide sind Enkelkinder von Rachel.

Der Autor ist Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Hof (Saale).