Der Begriff Gehinnom ist der Name eines reellen Ortes: Gei-Hinnom, »das Tal des Hinom«. Es liegt an der südlichen Grenze des alten Jerusalem und erstreckt sich vom Berg Zion nach Osten bis zum Kidrontal. Der Tenach beschreibt Gehinnom als eine tiefe, enge Schlucht am Fuße der Mauern von Jerusalem (Jehoschua 15,8).

Gehinnom war die Müllhalde der Stadt, ein verfluchter und unreiner Ort, an dem oft sogar Leichen abgeladen wurden. Häufig wird Gehinnom als Hölle betrachtet, da es der Ort war, an dem die Kanaaniter dem Gott Moloch Kinderopfer darbrachten. Es brannte dort ein ständiges Feuer, um die unreinen Dinge und die Knochen der Leichen zu verbrennen. Der Prophet Jirmijahu nennt die Stelle »Würgetal« (19,6).

Der direkte Weg nach Eden, der den ewigen Frieden symbolisiert, ist nach Meinung unserer Weisen nur den wahrhaft Gerechten vorbehalten. Alle anderen gehen an den Ort der geistigen Qualen, den Gehinnom. Doch obwohl er ein Ort der Strafe ist, gilt er ebenso als Ort spiritueller Reinigung. Gehinnom wird manchmal auch »Scheol« (deutsch: Totenreich), »Grab« oder »Grube« genannt.

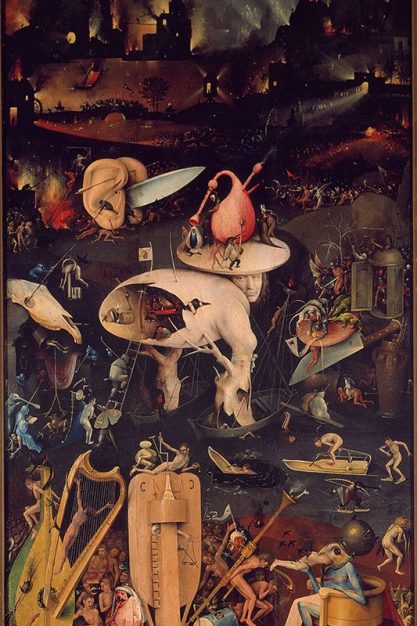

Hölle Manche glauben, der Gehinnom sei ein Ort schwerer und ewiger Strafen, ähnlich wie es aus christlicher Sicht die Hölle und das Fegefeuer sind. Andere sehen den Gehinnom als einen Ort des Reinigungsprozesses der Seele, nachdem sie den menschlichen Körper verlassen hat.

In einigen rabbinischen Auslegungen liest man, dass das Verweilen im Gehinnom nicht länger als zwölf Monate dauert. Nach Ablauf dieser einjährigen »Probezeit« steigt der Mensch zu seinem ihm zustehenden Platz in der Olam Haba, der künftigen Welt, auf.

Das Judentum glaubt zwar an ein Leben nach dem Tod, an G’tteslohn und an Strafe – aber: Gibt es im Judentum ein Konzept der Hölle?

Talmud Gehinnom ist eine von unseren Weisen angenommene Realität. Im Talmud finden wir des Öfteren mahnende Worte, die dem Menschen den Gehinnom androhen, um ihn von boshaftem und falschem Tun fernzuhalten. So lesen wir: »All diejenigen, die zum Gehinnom hinabsteigen, werden wieder emporsteigen (das heißt: Es gibt keine ewige Verdammnis)«. Diejenigen aber, die ihre Mitmenschen rufschädigend verleumden, vor aller Öffentlichkeit beschämen oder das Familienglück eines Mitmenschen zerstören, bilden eine Ausnahme. Ferner lesen wir im Talmud eine allegorische Lehrmeinung des Gelehrten Raba: »Sieben Dinge wurden vor der Welt geschaffen: die Tora, die Umkehr, der Garten Eden, der Gehinnom, der Thron der Herrlichkeit, der Tempel und der Name des Erlösers« (Nedarim 39b).

Natürlich kann dieser gesamte Prozess der Verdammnis vermieden werden, wenn wir wahrhaftig die Fehler bereuen, die wir unseren Mitmenschen gegenüber begangen haben. Wenn wir uns ändern und die Menschen, die wir verletzt haben, um Verzeihung bitten, können wir diese Welt »rein« verlassen.

Deshalb sagten unsere Weisen: »Kehre um einen Tag, bevor du stirbst.« Weil wir nicht wissen, wann dieser Tag sein wird, sollen wir noch heute bereuen, umkehren und Buße tun.