Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat in den vergangenen Jahren zwei viel beachtete Bücher über soziale Ungleichheit und die Verteilung von Einkommen und Vermögen geschrieben. Er analysiert soziale Schieflagen und skizziert seine Vision einer »gerechten« Welt, in der Vermögen nicht nur wenigen dient, sondern vielen. Diese Vision hat Revolutionäre und Denker über Jahrhunderte hinweg bewegt.

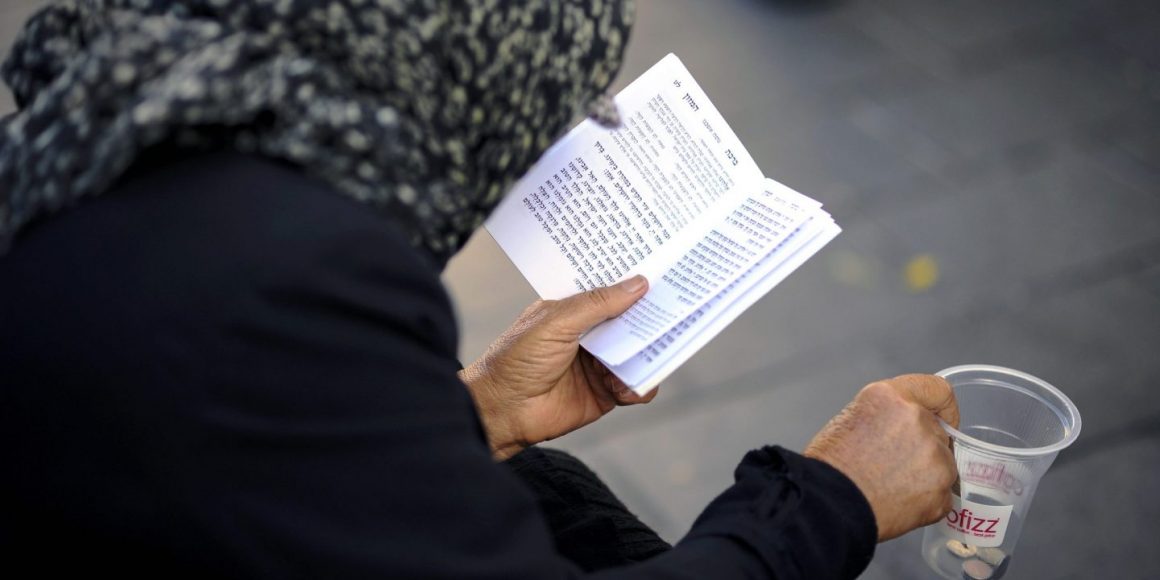

Nicht zufällig fordert die Tora: »Ihr sollt keine Ungerechtigkeit tun bei Gericht; du sollst nicht Nachsicht haben mit dem Geringen, aber auch nicht ehren den Vornehmen, mit Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten« (3. Buch Mose 19,15). Die Trennung ist also vorhanden.

VERSPRECHEN Im Toraabschnitt, den wir an diesem Schabbat, dem zweiten Tag von Schawuot, lesen (5. Buch Mose 14,22 – 16,17), heißt es: »Doch es wird unter dir keinen Armen geben, denn der Ewige wird dich im Land segnen, das der Ewige, dein G’tt, dir zum Erbe und Besitz gibt« (15,4).

Ist das nicht ein großartiges Versprechen, das uns die Tora hier macht? Es wird keine Armen geben!

Aber dann, nur drei Verse weiter, heißt es: »Wenn unter dir sein wird ein Armer, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Ewige, dein G’tt, dir gibt, so verhärte nicht dein Herz und verschließe nicht deine Hand vor deinem bedürftigen Bruder.«

Also gibt es doch ein paar Arme, leider. Dann aber, vier Verse weiter, heißt es sogar: »Denn nicht aufhören wird der Arme innerhalb des Landes; darum gebiete ich dir: Auftun sollst du deine Hand deinem Bruder, deinem Armen und deinem Dürftigen in deinem Land« (15,11).

Das ist ein interessanter Dreischritt: Gar kein Armer – einige Arme – es wird nicht aufhören, Arme zu geben. Von der fantastischen Vision zur pragmatischen Einschätzung in wenigen Versen.

KOMMENTATOREN Natürlich ist das bereits den großen Kommentatoren aufgefallen. Handelt es sich um eine Beschreibung der Welt oder um eine Art Versprechen?

Rabbiner Owadja ben Jakob Sforno (1470–1550) meint, es habe tatsächlich eine Zeit gegeben, in der dieser Satz galt. Als nämlich Jehoschua das Volk führte. Alle Juden haben sich in seiner Zeit vorbildlich an die Tora gehalten, wie es heißt: »Israel diente dem Ewigen bei Lebzeiten Jehoschuas und der Ältesten, die Jehoschua überlebt haben, die gekannt haben die Worte des Ewigen, die er für Israel getan« (Jehoschua 24,31).

Rabbi Abraham ben Meir Ibn Ezra (1089–1167) bezieht sich auf die Ablösung von Schulden (3. Buch Mose 15,2) und merkt an, dies bedeute, dass es durchaus immer Armut und Menschen geben wird, die auf andere angewiesen sind – doch es bedeute nicht, dass dies unvermeidbar sei.

Raschi (1040–1105) hingegen kommentiert: »Aber später heißt es doch: ›Denn nicht aufhören wird der Arme innerhalb des Landes.‹ Die Erklärung dafür lautet: Wenn sie den Willen des Allgegenwärtigen tun, wird es Arme unter den anderen und nicht unter ihnen geben. Wenn sie jedoch nicht den Willen des Allgegenwärtigen tun, werden die Bedürftigen unter ihnen sein.«

RASCHI Mit anderen Worten: Halten sich die Kinder Israels an die Tora und an das, was in ihr steht, dann wird es keine Armen mehr geben. Sforno hat diesen Zustand in die Vergangenheit gelegt, Raschi und Ibn Ezra sprechen von der Zukunft.

Wenn wir Raschis Argument folgen, dann könnte es für den Idealzustand in der Zukunft zwei Ursachen geben: Es gibt eine Art g’ttliche Belohnung für das Befolgen der Gebote, oder die Befolgung der Gebote führt letztendlich zu einer gerechten Gesellschaft. Das wäre natürlich auch eine Art von Belohnung, allerdings eher aus eigener Hand.

Etwas deutlicher wird die zweite Variante, wenn man auf das achtet, was nicht in der Tora gesagt oder versprochen wird. Die Tora bezieht sich ganz konkret auf die Aussicht, dass eine gerechte Welt möglich sein könnte. Und natürlich könnte dies die Welt sein, die uns später als Olam Haba, die kommende Welt, begegnet.

OLAM HABA Der Religionsphilosoph Jeschajahu Leibowitz (1903–1994) thematisiert das in seinen Vorträgen über die Sprüche der Väter und sagt, der Mensch gestalte die Olam Haba durch seine Taten und die Mizwot, also die Gebote aus der Tora, die er erfülle.

Die Olam Haba ist eine bessere Welt, und weitergedacht könnte man auch zu dem Schluss kommen, die Olam Haba sei die Zeit, die anbricht, wenn die Menschheit sich tatsächlich zum sozialen Miteinander wendet, wie es die Tora vorschlägt, und sich der Mensch mit der Verbesserung der Welt beschäftigt.

Dementsprechend gibt die Tora uns hier, in Kapitel 15, konkrete Maßnahmen mit auf den Weg, um sicherzustellen, dass dem Armen geholfen wird. Der Talmud wird später mahnen: »Wer den ignoriert, der in Nöten ist, der ist zu betrachten wie ein Götzendiener« (Ketubbot 68a). Aus dieser Hilfe ist im Judentum keine freiwillige Leistung geworden, sondern ein verpflichtendes System.

PERFEKTION Dem Auftrag, dass wir der perfekten Welt entgegengehen, steht allerdings noch etwas im Weg: Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass sich nicht alle Juden an die Tora halten. Auch das ist niemandem neu.

Der Ramban, Rabbi Mosche ben Nachman (1194–1270), merkt zu Vers 11 (»Denn nicht aufhören wird der Arme innerhalb des Landes …«) an, dass dieser Satz sich natürlich auf Vers 4 bezieht, aber Israel wohl nur selten die Höhen erreichen wird, dass es keine Armen mehr gibt.

Doch sollte diese Vision weiter Antrieb sein und bleiben, verbunden mit dem notwendigen Realismus, den die großen Kommentatoren bereits in der Vergangenheit gezeigt haben. Oder wie es Rabbi Tarfon in den Sprüchen der Väter sagt: »Auch wenn es dir nicht obliegt, das Werk zu vollenden, so bist du doch nicht befugt, nicht damit zu beginnen« (2,21).

Der Autor ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen.