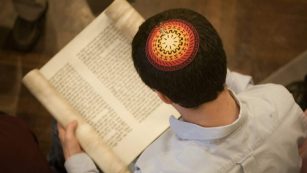

Beim Betreten der Prager Altneuschul, Europas ältester noch genutzter Synagoge, fällt der Blick auf zwei Kästen aus der Barockzeit. Darin wurde einst die »Judensteuer« für den König erhoben. Die Gemeinde erhielt dadurch königlichen Schutz und das Recht, eine Synagoge zu unterhalten.

Dies erinnert uns an die Tempelzeit. Damals mussten alle männlichen Juden jedes Jahr einen halben Schekel für den Tempel abgeben. Von diesem Geld wurden Opfertiere gekauft. Der Grund für den halben Schekel hat seinen Ursprung in der Geschichte vom Goldenen Kalb. Als Mosche nach 40 Tagen nicht vom Berg Sinai zurückkam, verbreiteten die Ägypter (von denen einige das jüdische Volk begleitet hatten) die Nachricht, dass er niemals zurückkehren würde. So kam es dazu, dass mit dem Wissen der Ägypter über Magie das Goldene Kalb gegossen wurde.

Bald danach versammelte Mosche die Israeliten und trug ihnen auf, den Mischkan, das Stiftszelt, zu bauen. Dies schien eine ungewöhnliche Belohnung für ihre früheren Taten zu sein. Aber es war auch eine Sühne dafür, dass sie einen Götzen geschaffen hatten. Als die Menschen hörten, dass die Schechina, die Gegenwart G’ttes, im Mischkan wohnen würde, fingen sie an, für das Stiftszelt zu spenden. Sie gaben nicht nur Gold, sondern auch Silber und Schmuck.

Was die jüdische Nation kurz davor auf dem Sinai erlebt hatte, war eine spirituelle Verbindung, die es noch nie zuvor gegeben hatte.

spenden Auf den ersten Blick mag es schwierig sein, den Unterschied zwischen den Beiträgen zu sehen, die für die Schaffung des Goldenen Kalbs waren, und denen, die für den Bau des Mischkans gegeben wurden.

Der Hauptunterschied war die Art und Weise, wie schnell die wenigen Juden, die den goldenen Götzen schufen, ihren eigenen Wünschen nachgaben. Was die jüdische Nation kurz davor auf dem Sinai erlebt hatte, war eine spirituelle Verbindung, die es noch nie zuvor gegeben hatte.

Die kleine rebellische Gruppe der Anstifter befürchtete, dass sie ohne Mosche nicht in der Lage sein würde, dies jemals wieder zu erleben. Und so suchten sie, ohne die Mehrheit der Gruppe im Blick zu haben, ihre eigene sofortige Erfüllung. Sie glaubten, durch die Erschaffung des Götzen erneut eine solche spirituelle Erhebung zu erreichen. Doch sie irrten. Es gab keine Werte oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit dieser Handlung, es war nur ein egozentrischer, selbstsüchtiger Akt, dessen Folgen sie nicht bedachten.

Aufbau Die Beiträge für den Mischkan hingegen wurden in ganz anderer Absicht gegeben. Die Menschen trugen freiwillig zu seinem Aufbau bei, und das mit der Absicht, anderen zu helfen. Dies steht im Gegensatz zu der Art und Weise, wie das Goldene Kalb geschaffen wurde. Statt zuerst an die eigenen Bedürfnisse zu denken, ging es beim Mischkan darum, wie dieses Geld anderen zugutekommen sollte. Die Beiträge für den Mischkan wurden zum Wohle aller gegeben.

Die Menschen trugen freiwillig zum Aufbau des Mischkan bei, und das mit der Absicht, anderen zu helfen

Das Gebäude des Mischkan war ein Gemeinschaftsprojekt. Es war ein gut durchdachter Plan, der die Nation verändern sollte. Als Mosche die Israeliten anwies, den Mischkan zu errichten, hatte er vor allem eines vor Augen: Wenn sich alle zu einer konstruktiven Sache zusammenschließen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, dann kann eine große Einheit entstehen. Aus einer vielfältigen Gruppe einzelner Individuen war plötzlich ein Team geworden.

verantwortung Der Bau des Mischkan sollte uns lehren, Verantwortung zu tragen für die Gemeinschaft, in der wir leben. Und auch, wenn der Tempel nicht mehr existiert, setzen wir diesen Brauch fort und spenden drei Münzen für wohltätige Zwecke. Dies geschieht an Erew Purim. Heute gehen die Spenden an Arme und Bedürftige. Das Judentum lehrt uns, für andere zu sorgen und nicht nur für uns selbst. Wir sehen dies sehr deutlich an der Verpflichtung für jeden – egal ob reich oder arm –, einen halben Schekel zu spenden.

Wenn wir zusammenarbeiten und einander helfen, werden wir zu einer Einheit.

Der halbe Schekel ist als Konzept dem Geben von Zedaka sehr ähnlich. Es zeigt uns, dass wir dadurch die g’ttliche Gerechtigkeit in die Welt bringen. Unser Wochenabschnitt lehrt uns, mehr an andere zu denken. Es ist nur ein halber Schekel, denn ohne andere Menschen sind wir nur die Hälfte von uns. Wenn wir zusammenarbeiten und einander helfen, werden wir zu einer Einheit.

bedürfnisse An einem Ort mit einem gemeinsamen Ziel werden die geistigen Verdienste aller zusammengeführt. Nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre persönlichen Errungenschaften kommen zusammen, um einander zu helfen. Es war für G’tt nur dann möglich, innerhalb des Volkes zu wohnen, wenn dessen Angehörige gemeinsam an die Bedürfnisse der anderen dachten.

G’tt hatte dem jüdischen Volk befohlen, ein Heiligtum zu bauen, damit Seine Gegenwart für immer unter ihnen sein würde. Und auch nach der Zerstörung des Tempels hielten die Juden ihre Verbindung zum Ewigen aufrecht. Sie taten es nicht jeder für sich, sondern als Gemeinschaft. Bis heute lebt die g’ttliche Präsenz überall dort, wo sich Individuen zu dem Zweck zusammenschließen, eine Gemeinschaft zu bilden. Der Ewige wohnt unter ihnen, so wie Er einst im Stiftszelt und im Tempel wohnte.

zweck Wenn sich die Gemeinde zu einem guten Zweck vereint, zum Wohle aller und nicht nur einiger weniger, dann ist G’tt bereit, in unserer Mitte zu wohnen – sei es in einer Hütte in der Wildnis oder in einer Synagoge.

Diese Idee ist in dem halben Schekel enthalten: Auch wir Menschen sind nur die Hälfte, wenn wir andere nicht berücksichtigen. Nur wenn wir bereit sind, unsere Hälften zusammenzusetzen, sind wir ein Ganzes. Wenn wir dies tun, wird der Ewige alle unsere Bemühungen segnen.

In der Prager Altneuschul sorgten die Steuerkästen am Eingang dafür, dass die jüdische Gemeinde vom König unterstützt wurde. Mehr als sieben Jahrhunderte lang kamen und gingen die Herrscher. Und heute gibt es keinen König mehr, der die Synagoge beschützt, aber sie existiert immer noch. Wie alle anderen Orte, an denen wir uns als Gemeinschaft im Dienst unseres Schöpfers versammeln, wohnt die Schechina dort und schützt sie.

Wenn wir bereit sind, unsere Gemeinden zu Orten zu machen, an denen wir dem Ewigen durch das Bewahren Seiner Tora dienen, können wir unsere Gemeinden in außergewöhnliche spirituelle Höhen erheben

Der Autor ist Kantor an der Prager Altneuschul und studiert am Rabbinerseminar zu Berlin.

INHALT

In dem Wochenabschnitt werden die Israeliten daran erinnert, dass sie das Schabbatgesetz nicht übertreten sollen. Die Künstler Bezalel und Oholiab sollen aus freiwilligen Spenden Geräte für das Stiftszelt herstellen, und es wird die Bundeslade angefertigt.

2. Buch Mose 35,1 – 38,20