Herr Rabbiner Nachama, Sie gehen als Historiker und Rabbiner vielen unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Was war bisher am prägendsten?

Na ja, ich könnte das eine nicht ohne das andere machen. Ich denke nicht, dass ich meine Beschäftigung mit dem Dritten Reich über all die Jahre hätte bewältigen können, ohne auch etwas Positives in meinem Leben zu haben. Und dazu gehört die Vermittlung des Judentums. Und umgekehrt das Judentum zu vermitteln, ohne in Deutschland durch die Beschäftigung mit dieser Geschichte geerdet zu sein, wäre mir wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen.

Ihre Eltern Lilli und Estrongo Nachama sind Überlebende der Schoa. Ihr Ziehvater, langjähriger Oberkantor der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, trug den Beinamen »Sänger von Auschwitz«, weil er dort vor Wachmannschaften singen musste. Wie gestaltete sich Ihr Aufwachsen?

Ich bin in einer vom Zweiten Weltkrieg gezeichneten Stadt aufgewachsen. Das Haus gegenüber war von Bomben zerstört. Meine Mutter hat versteckt in Berlin überlebt. Die Menschen, die ihr dabei geholfen haben, waren meine Onkel und Tanten, sie waren Teil unserer Familie. Estrongo war alleine nach Berlin gekommen, nach den Lagern Auschwitz und Sachsenhausen und nach einem Todesmarsch, und außer der jüdischen Gemeinde hatte er niemanden mehr.

Wussten Sie als Kind, was mit den Familien Ihrer Eltern unter den Nationalsozialisten passiert war?

Es war für mich als Kind schwer zu durchschauen, wie all diese Geschichten zusammenhingen. Andere Kinder hatten Großeltern und große Familien, ich hatte sie nicht. Und natürlich fragte ich: Wo sind die alle geblieben? Ich bekam mehr Schweigen als Antwort. Aber je älter ich wurde, desto vollständiger wurde mein Bild. Wenn zum Beispiel jemand aus dem Umfeld meiner Eltern starb, wurde erzählt, was derjenige vorher erlebt hatte. Das war für mich natürlich interessanter als Grimms Märchen. In der fünften Klasse haben wir das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Diese Lektüre hat für mich viel Klarheit gebracht, weil ich Begebenheiten in Beziehung setzen konnte.

Kommt Ihr Interesse an Geschichte auch von diesem Hintergrund?

Ja und nein. Estrongo meinte, die Arbeit als Rabbiner wäre nichts für mich, weil man da in Abhängigkeit eines Gemeindevorstandes stehe. Judaistik konnte man in Berlin nur als Nebenfach studieren, da habe ich Geschichte als Hauptfach gewählt. Mein Fachgebiet ist die Frühe Neuzeit. Die Zeitgeschichte hat mich erst später eingeholt.

Wie kam es, dass Sie doch Rabbiner wurden?

Ab 1973 war ich Jewish Chaplain Assistant in Berlin für die US-amerikanische Armee. Das habe ich dann über 20 Jahre lang mit einigen Unterbrechungen gemacht. Als klar war, dass die Armee abziehen würde, hat der Chaplain gesagt, dass ich mich ordinieren lassen sollte. So kam es, dass ich Anfang der 90er-Jahre ein Rabbinat-Fernstudium begonnen habe mit anschließender Ordination.

Seit 2000 sind Sie Rabbiner der Synagoge Sukkat Schalom.

Sie ist aus dem Chaplain Center hervorgegangen, wo Juden und Christen ein Mehrreligionenhaus betrieben haben. Die Gemeinde ist egalitär, behandelt Männer und Frauen gleich. Sie ist progressiv, es werden zum Beispiel Gebete in der Landessprache gehalten.

Zugleich sind Sie seit 2019 Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK).

Hier können sich progressive Rabbiner und Rabbinerinnen bei Problemen oder mit neuen Ideen austauschen. Wir unterhalten ein Rabbinatsgericht, das in Personenstandssachen beim Zentralrat der Juden anerkannt ist. Wenn also jemand von diesem Gericht als jüdisch anerkannt wird, hat er Zugang zu allen Gemeinden des Zentralrats. Ob Orthodoxe dann mit dieser Person gleichberechtigt religiöse Handlungen durchführen, ist eine andere Frage.

Wie geht die ARK mit sogenannten Vaterjuden um, also mit Menschen, deren Vater jüdisch ist, aber nicht die Mutter, die nach dem jüdischen Religionsgesetz Halacha das Jüdischsein weitergibt?

Wir gehen mit ihnen wie mit allen anderen um, die uns bitten zu emeindebestätigen, dass sie Juden sind. Wenn sie ein jüdisches Leben führen und sich dazu bekennen, dann werden wir ihnen das bestätigen. Immer wieder kommen auch Juden mit mütterlicher Linie zu uns: Da war die Großmutter jüdisch, die Mutter säkular und nicht Mitglied einer Gemeinde. Das Kind hat aber eine jüdische Identität erworben, und natürlich können wir dann die Jüdischkeit bestätigen.

Ein Problem jüdischer Gemeinden ist die Überalterung. Wie ist das bei Ihnen in der Gemeinde?

Die Aktivsten sind die Älteren. Andererseits: Wir haben knapp 300 Mitglieder und jedes Jahr drei bis vier Bar- oder Batmizwa-Feiern. Das ist keine schlechte Zahl. Das gilt auch für traditionelle Trauungen. Eine Gemeinde wächst nicht von alleine. Nach Berlin ziehen junge Israelis, und bei uns in der Gemeinde haben wir mittlerweile eine wahrnehmbare Zahl von ihnen. Man muss die Menschen einladen.

Im interreligiösen Dialog sind Sie eine treibende Kraft. Wo steht der christlich-jüdische Dialog?

Im Vergleich zu 1945 haben wir einen Jahrtausendschritt getan. So ein geregeltes Miteinander hat es seit 2000 Jahren nicht gegeben. Im Dialog selbst gibt es immer Aufs und Abs, und manchmal kommen in Politik und Gesellschaft Positionen auf, die wir eigentlich überwunden geglaubt hatten.

Wie sieht es mit dem Dialog mit den Muslimen aus?

Der steht noch an einem Anfang. Zum House of One sitzen Juden, Christen und Muslime seit Jahren zusammen, in diesem Fall ist eine sehr gute Vertrauensbasis entstanden. Auch in anderen Foren gibt es mehr als Ansätze, nämlich Fortschritt. Vergleichen kann man jüdisch-christlichen und jüdisch-muslimischen Dialog jedoch nicht. Und der Trialog ist ein noch junges Pflänzchen, das gleichwohl Wurzeln zu schlagen beginnt.

Sie waren Direktor der Stiftung Topographie des Terrors und haben kürzlich ein neues Buch zur Zeit des Nationalsozialismus mit dem Titel »12 Jahre – 3 Monate – 8 Tage« vorgelegt. Ist Bildung ein gutes Rezept gegen Antisemitismus?

Wenn man sich wie ich der Volksbildung verschrieben hat, glaubt man daran, dass man mit der Macht des guten, aufklärenden Wortes auch die schlechten Worte besiegen kann, mit Ausstellungen, Rundfunkbeiträgen oder Aufsätzen. Denn was wäre die Alternative? Die Schultern zu zucken und zu sagen, das ist dann halt so, kann es nicht sein.

Womit ist Antisemitismus noch beizukommen?

Es muss gegen Straftaten vorgegangen werden. Das erwarte ich, und das tut der Staat ja auch. Es werden immer mehr Vorfälle zur Anzeige gebracht und verfolgt. Das ist dann Gutes im Schlechten.

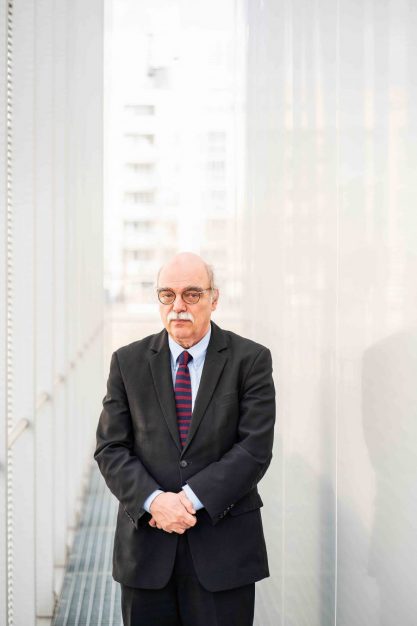

Mit dem Vorsitzenden der Allgemeinen Rabbinerkonferenz und jüdischen Vorsitzenden des Deutschen Koordinierungsrates sprach Leticia Witte.