Die alte Legende vom »Ewigen Juden« hat eine lange und mannigfaltige Vorgeschichte. Sie zeigt uns, wie aus »frommen« Inhalten, aus Sagen über die Geschichte von Religionsstiftern, schließlich Hasspredigten wurden. Im Mittelmeerraum, insbesondere in dessen östlicher Hälfte, verbreiteten sich diesbezüglich diverse Sagen: Legenden, die dazu dienen sollten, den Menschen Glaubenswahrheiten zu bestätigen, um dadurch den Glauben an einstige Religionsstifter zu festigen.

Nicht selten wurden die Texte der Offenbarungen und ihre Stoffe lückenhaft überliefert, und die Schöpfer »frommer Sagen« sprangen gerne ein, um diese Lücken zu füllen und die »Heilsgeschichte« abzurunden. Dadurch sollten die Überlieferungen als Glaubensinhalte für nicht theologisch Geschulte verständlich gemacht werden.

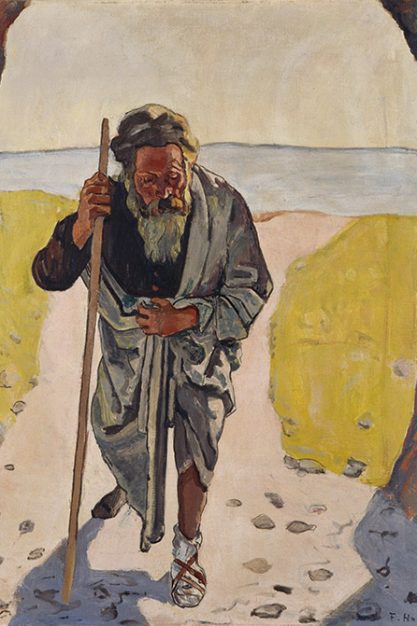

Schumacher In der Legende vom »Ewigen Juden«, der aus unerfindlichen Gründen unter anderem Ahasver oder auch Ahasverus genannt wird, verweigert ein Schuhmacher in Jerusalem Jesus, der das Kreuz trägt, eine kurze Rast vor seinem Haus.

Jesus antwortet dem Schuhmacher mahnend und zugleich zukunftsweisend: »Ich werde gehen, aber du wirst warten und keine Ruhe finden, bis ich wiederkommen werde.« Dies bedeutet für den Handwerker ein langes Leben, aber nicht zum Segen, im Gegenteil: Es ist ein rastloses Warten auf die angedeutete Wiederkehr Jesu. Andere Quellen und Textvarianten formulieren und verkünden dem Handwerker eine ewige, rastlose Wanderung durch die ganze Welt und alle Zeiten. Die meisten frühen Überlieferungen erwähnen übrigens überhaupt nicht, dass der Schuhmacher Jude war.

Die Figur des »Ewigen Juden« stellt offensichtlich eine christliche Erdichtung dar, um diejenigen, die Jesus als Messias nicht angenommen haben, zu brandmarken. Als historischer Hintergrund der Verbreitung der Legende kann die Ära der Kreuzzüge angenommen werden. Die Kreuzritter, Theologen und Kämpfer förderten die Verbreitung solcher Erzählungen, um dadurch den Laien den Glauben und die »Heilsgeschichte« näherzubringen.

Laterankonzil Fördernd wirkte ferner für die Ideologie des Katholizismus, dass Papst Innozenz III. auf dem vierten Laterankonzil im Jahr 1215 das Christentum als einzig wahre Religion festigen wollte und daher auch die frommen Legenden fördernd verbreiten ließ, die dem Werk und Wirken des Heilands huldigten. Den Juden gegenüber bekräftigte der Papst, dass diese zwar als Mörder des Herrn gälten – dennoch sollten sie in ihrem niederen Stand geduldet werden, weil sie durch ihr Dasein die Überlegenheit der glorreichen Kirche unter Beweis stellten.

Eine Wende erfuhr die Legende nach der Reformation in Deutschland, insbesondere in den Volksbüchern, die auf Jahrmärkten feilgeboten und sogar szenisch aufgeführt wurden. Aus dem Jahr 1602 stammt die deutschsprachige Broschüre Kurtze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus. Darin wird beschrieben, wie im Jahre 1542 Paulus von Eitzen, lutherischer Bischof aus Schleswig, in Hamburg einen uralten Juden traf. Dieser bekannte, dass er Jesus auf dessen Weg zur Kreuzigung verhöhnt hatte. Jesus antwortete ihm: »Ich bleibe und ruhe, aber du wirst wandern.«

Die Broschüre fand sehr rasch Verbreitung und wurde äußerst populär. Dies wurde durch den damals verbreiteten Glauben noch bestärkt, dass der »Antichrist« im 17. Jahrhundert auftreten werde – von den Juden unterstützt, was in breiten Schichten der Bevölkerung den Judenhass steigerte. Zur Verbreitung der Bearbeitungen in der Literatur kann man in Deutschland eine lange Liste vorlegen. Es lässt sich auch leicht ergründen, warum sich nach der Reformation diese Legende veränderte. »Judaismus« erschien im Wortschatz der Erneuerung der protestantischen Theologie als abfällige Bezeichnung.

Emanzipation Insbesondere in der späteren Zeit, als die Emanzipation der Juden von immer breiteren Schichten angestrebt wurde, hielten die Gegner der bürgerlichen Gleichberechtigung oft diese Legende dagegen. Auch wenn der Jude als Bürger später Rechtsgleichheit erhielt und die jüdische Gemeinde eine religionsgesetzlich ebenbürtige Gemeinschaft wurde, boten bei den Gegnern die Begriffe »Judaismus« beziehungsweise »der jüdische Geist« die Argumente, die sie gegen die Assimilation und die Anpassung der Juden an die Gesellschaft vorbrachten.

In einem Pamphlet von Constantin Frantz (1844) wird die Ahasverus-Legende neu entdeckt und so formuliert: »In jedem Juden sehen wir den Antreiber des in Richtung Golgatha wandernden Jesus.« Das jüdische Volk selbst sei der »Ewige Jude«. Es habe den Erlöser nicht angenommen, deshalb sei es zerstreut worden, könne sich nirgendwo anpassen und vermischen. Keiner der ihm Angehörigen könne Ruhe finden und könne auch nicht sterben. Ahasverus bedeutete »die verfluchte Unsterblichkeit« als Gegensatz zum christlichen Weltgeist.

Herzlich wenig hat dagegen die nüchterne Stimme des Tübinger Literaturwissenschaftlers Hans Mayer (1907–2001) bewirkt, der immer wieder betonte, dass der »Ewige Jude« eine durchaus unjüdische Gestalt ist.

Viele sehen das Ahasver-Motiv auch im zweiten Akt des Parsifal auftauchen, weil Richard Wagner in den Juden die Negation des Weltgeistes sah. Es gibt in Europa kaum ein Land, von Skandinavien über Russland, die Benelux-Staaten bis Frankreich, in dem wir nicht aufbereitete Elemente und Motive dieser alten Legende finden können.

Goebbels In seiner antijüdischen Hasspropaganda benutzte Joseph Goebbels mithilfe der gleichgeschalteten Autoren auch Elemente und Motive des »Ewigen Juden« – spätestens bei der Titelwahl des berüchtigten Films seines Propaganda-Apparates Der ewige Jude. Hier steigerte der Minister des NS-Regimes für Propaganda seinen krankhaften Hass viel weiter als jegliche Judenhasser früherer Epochen. Er ließ bewusst ekelerregende und Abscheu erzeugende Szenen einbauen, in denen er Juden scham- und hemmungslos als Schädlinge und Parasiten darstellen ließ. Seine Bilder nahmen vielen die letzten Skrupel, um ihre menschlich-zivilisierte Haltung gegenüber Juden vollkommen auszuschalten.

Unter mehreren Bearbeitungen dieses Legendenstoffes nach 1945 ragt eines der letzten romanhaften und fantasievollen Werke von Stefan Heym heraus: Ahasver. Der Autor war aus der amerikanischen Emigration in die DDR zurückgekehrt. Im Übrigen haben sich die Kirchen meines Wissens nach bis heute nicht von der vorurteilsvollen Legende des »Ewigen Juden« distanziert.

Der Autor war bis 2002 Landesrabbiner von Württemberg.