Wenige Tage vor dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, nimmt uns der Wochenabschnitt Waera mit an einen der tiefsten Punkte der Geschichte Israels.

Das Volk ist versklavt und muss schwerste Zwangsarbeit leisten. Als ihm Mosche das Versprechen Gottes bringt, es zu befreien, findet er kein Gehör. Die Tora drückt es so aus: »Die Menschen hörten nicht auf ihn aus Resignation und wegen der schweren Arbeit« – »mikozer ruach umeavoda kascha« (2. Buch Mose 6,9).

»Kozer ruach« wird meist in Beschreibung einer psychischen Verfassung als »Kleinmut« (Zunz) oder »des Geistes Kürze« (Buber/Rosenzweig) übersetzt. Buchstäblich heißt es aber »Kurzatmigkeit«.

Jemand, der in Bedrängnis ist, kann nicht durchatmen, erklärt Raschi (1040–1105). Es ist eine Form von Atemnot, die so unmittelbar bedrängend ist, dass nur schnelle Hilfe Erleichterung verschaffen kann. Für jegliche Hoffnung auf eine ferne Zukunftsverheißung fehlt die Kraft. Die Israeliten sind durch die Zwangsarbeit so erschöpft und niedergeschlagen, dass sie Mosches Botschaft nicht hören, nicht glauben können. Mit »Kozer ruach« verdeutlicht die hebräische Sprache den Zusammenhang von seelischen Zuständen und körperlichen Reaktionen – das, was wir heute Psychosomatik nennen.

befehle Es ist ein typisches Merkmal von Sklaverei, dass sie zunächst die Seelen, das Selbstwertgefühl zerstört, bevor der physische Tod folgt. Wer einen Menschen zum Empfänger und Ausführer von Befehlen erniedrigt, nimmt ihm das Menschsein; der körperliche Verfall ist dann nahezu zwangsläufig.

Umso mehr sollten wir uns der zahlreichen Beispiele erinnern, wie Juden versuchten, der schlimmsten Versklavung zu trotzen, indem sie sich bemühten, die eigene Würde zu wahren und der Entmenschlichung inneren Widerstand entgegenzusetzen.

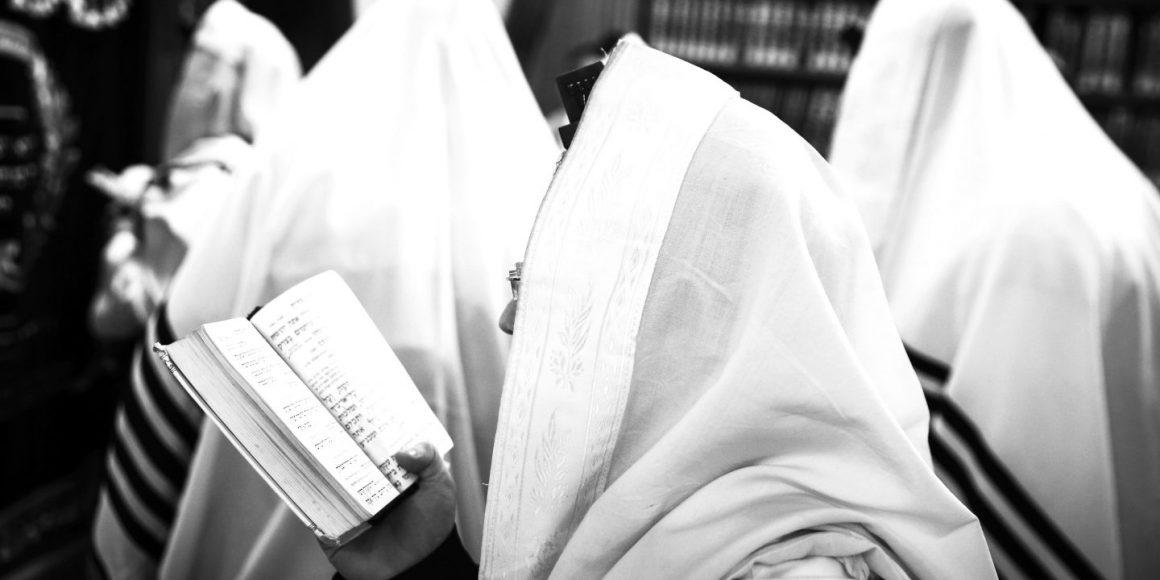

So rief der Oberrabbiner von Litauen, Abraham Kahana-Schapiro (1870–1943), die Juden auf, die mit ihm im Ghetto von Kovno (Kaunas) litten, gerade unter diesen Umständen daran festzuhalten, den morgendlichen Segensspruch »Baruch schelo assani aved« (»Gesegnet sei Gott, der mich nicht als Sklaven erschuf«) zu sagen – als ein Akt der Selbstbehauptung gegen das äußere Elend.

Eine Bracha bringt nicht die Befreiung, aber sie kann die eigene Widerstandskraft stärken, weil sie das Bewusstsein dafür wachhält, dass jedem einzelnen Menschen als Gottes Ebenbild Würde innewohnt.

prinzipien Der polnische Rabbiner Alexander Susha Friedman (1897–1943) galt als Illuj, als Hochbegabter im Torastudium. Als er neun Jahre alt war, teilte sein Lehrer den Eltern mit, dass er ihm nichts mehr beibringen könne. In Warschau wurde Friedman zu einem Führer des orthodoxen Judentums, wirkte als Lehrer, Journalist und Torakommentator.

Eine Bracha kann die eigene Widerstandskraft stärken.

Nachdem er mit Zehntausenden anderer Juden ins Warschauer Ghetto kam, sorgte er dafür, dass es inmitten all der existenziellen Not auch eine koschere Suppenküche gab: Juden sollten nicht gezwungen sein, ihre religiösen Prinzipien und ihre geistige Kraft aufzugeben, nur um ihr physisches Überleben sichern zu können. Friedman war davon überzeugt, dass das Festhalten an der Tora und den Mizwot innere Stärke gibt, um dem Vernichtungswillen der Nazis etwas entgegenzusetzen.

Die dritte Erinnerung überlieferte der berühmte Londoner liberale Rabbiner Hugo Gryn (1930–1996) an seinen Vater. Die gesamte Familie war aus Rumänien nach Auschwitz deportiert worden, von dort wurden Vater Geza Gryn und der 13-jährige Hugo in das Außenlager Lieberose südöstlich von Berlin und von dort auf den Todesmarsch geschickt.

Zu Chanukka 1944 sah er, wie sich der Vater von der täglichen Hungerration über Wochen hinweg Margarine aufgespart hatte, um etwas zu haben, womit er die Chanukkalichter anzünden könnte. Als Dochte nahm er Fäden, die er aus seiner Häftlingskleidung herausgezogen hatte.

Der Vater sagte die Segenssprüche über das Lichterzünden, und für kurze Zeit erleuchteten diese improvisierten Kerzen die Häftlingsbaracke.

Als der Sohn seinen Vater fragte, ob sich das denn lohne, ob er nicht besser daran getan hätte, dieses bisschen Fett selbst zu essen, antwortete Geza Gryn: »Ein Mensch kann drei Wochen ohne Essen und drei Tage ohne Trinken auskommen, aber nicht drei Minuten ohne Hoffnung.« Der Vater erlebte noch die Befreiung, starb aber wenige Tage danach an Typhus und an Entkräftung.

heiligung Von diesen drei und von all den anderen jüdischen Opfern des Naziregimes heißt es, dass sie »Al Kiddusch Haschem« gestorben seien, in Heiligung des göttlichen Namens, eben weil sie Juden waren.

Ich persönlich lehne es ab, Gott und die Schoa in einem theologischen Konzept zusammenzubringen, denn jede Sinnstiftung dieser Art ist zynisch. Man kann sich diesem schweren Problem nur in Gestalt von Fragen nähern, alle Antworten müssen offenbleiben.

Was wir von diesen Menschen sagen können, ist: Sie sind in Heiligung des menschlichen Ebenbildes gestorben. Sie haben Zeugnis dafür abgelegt, was Menschsein bedeutet und dass das Judentum uns darin stärken kann, diese Bestimmung zu erreichen. Sie können uns eine Orientierung sein, wenn uns auch in Zeiten weniger existenzieller Bedrängnis der »Kozer ruach«, ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und Ausweglosigkeit, befällt.

Die Autorin ist Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde Hameln und Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK).

inhalt

Der Wochenabschnitt Waera erzählt, wie die Kinder Israels Mosche und Aharon kein Gehör schenkten, obwohl G’ttes Name ihnen von Mosche offenbart worden war. Mosche verwandelt vor den Augen des Pharaos seinen Stab in ein Krokodil und fordert den Herrscher auf, die Kinder Israels ziehen zu lassen. Der Pharao aber bleibt hart, und so kommen die ersten sieben Plagen über Ägypten: Blut, Frösche, Ungeziefer, wilde Tiere, Viehseuche, Aussatz und Hagelschlag. Auch danach bleibt der Pharao hart und lässt die Kinder Israels nicht ziehen.

2. Buch Mose 6,2 – 9,35