Eine Broadway-Aufführung, deren Held ein Toralehrer ist? Was zunächst wie eine kuriose Vorstellung klingt, wurde vor Kurzem Wirklichkeit: Das Musical Soul Doctor brachte im New Yorker Circle in the Square Theatre eine historische Gestalt auf die Bühne: Rabbiner Shlomo Carlebach (1925–1994), der »singende Rabbi«, der Tausende Songs komponiert und mehr als 40 Alben aufgenommen hat.

Reb Shlomo, wie er von allen genannt werden wollte, war ein charismatischer Künstler, der auf mehreren Gebieten Außerordentliches geleistet hat. Jeder, der ihm begegnet ist – und wo wäre er nicht aufgetreten? –, war von seiner Warmherzigkeit und Freundlichkeit angetan. Über seine praktizierte Nächstenliebe sind zahlreiche Anekdoten im Umlauf.

Für ein umfangreiches Buch über Shlomo Carlebach hat Rabbiner Nathan Ophir die vorhandene Literatur ausgewertet und außerdem mehr als 200 Personen interviewt. Zahlreiche Fotos lockern die Textseiten auf und illustrieren das Beschriebene. Sein Biograf versucht, was viele für unmöglich gehalten haben: ein Gesamtbild Carlebachs zu zeichnen.

An vielen Stellen merkt man, dass der Autor mit seinem Protagonisten sympathisiert, aber er ist sichtlich um Objektivität bemüht und lässt daher auch Kritiker zu Wort kommen. So geht Ophir ausführlich auf die Vorwürfe ein, Carlebach habe junge Frauen sexuell genötigt, enthält sich aber klugerweise eines eigenen Urteils.

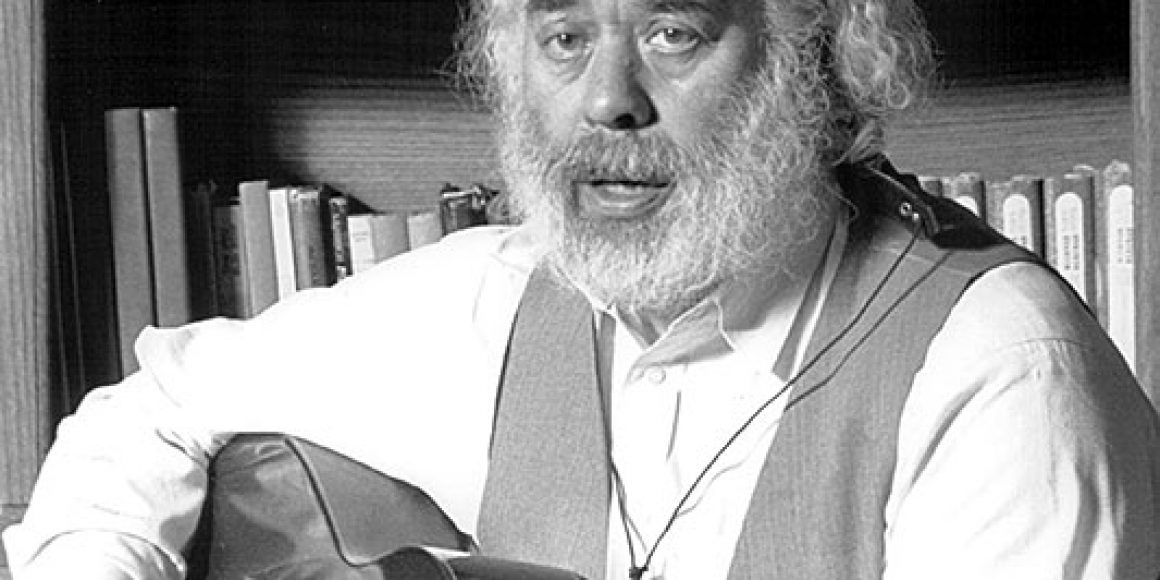

Gitarre Der Autor hat nicht sämtliche Auftritte von Shlomo Carlebach aufgelistet, obwohl er doch sehr viele erwähnt. Wesentlich wichtiger ist, dass er die fröhliche Stimmung schildert, die Shlomo in seinen Happenings zu verbreiten pflegte. Zur Gitarre sang er Lieder, die er selbst komponiert hatte, und forderte das Publikum zum Mitsingen und Tanzen auf. Zwischen den Musikstücken erzählte Shlomo kleine erbauliche Geschichten. Seine Begeisterung für jüdische Spiritualität war unmittelbar spürbar und wirkte auf das Publikum ansteckend.

Für viele Menschen waren Shlomos Konzerte nicht mehr als eine nette Unterhaltung; aber für einige markierten die Veranstaltungen einen Wendepunkt in ihrem Leben: Shlomo Carlebach wurde für sie zu einem Wegweiser. Ophir erzählt sehr anschaulich die Geschichten einer Reihe von Schülerinnen und Schülern, die von Shlomos religiöser Haltung beeinflusst wurden.

Wie ist Shlomo Carlebach, der aus einer berühmten deutschen Rabbinerdynastie stammte, zu einem musikalischen Wanderprediger geworden? In der Nazizeit konnte die Familie nach Amerika fliehen. Dort studierte Shlomo an den besten Talmud-Akademien und kam mit großen chassidischen Meistern verschiedener Richtungen in Berührung, etwa Bobov, Modzitz und Chabad. Es war schließlich der Lubawitscher Rebbe, der Shlomo und seinen guten Freund, Rabbiner Zalman Schachter, Ende 1949 als Emissäre an amerikanische Universitäten schickte.

Selbstständig Die Botschaft der beiden kam bei den jüdischen Studenten überraschend gut an. Aber am Ende trennten sich sowohl Carlebach als auch Schachter – aus unterschiedlichen Gründen – von der chassidischen Gruppe, die sie in die weite Welt geschickt hatte, und machten sich selbstständig.

Seine erste Schallplatte, Haneshama Lach (Songs of My Soul), veröffentlichte Shlomo Carlebach 1959. Er wurde immer bekannter und konnte schließlich eine internationale Karriere als Sänger starten. Als die sogenannte Gegenkultur in Kalifornien aufkam, wurde Shlomo der berühmte Rabbiner der Hippies, trat mit Bob Dylan, Pete Seeger und Joan Baez auf und spielte auf dem Berkeley Folk Festival. Carlebach machte es zu seiner Aufgabe, jungen jüdischen Menschen, die sich weit von der Religion ihrer Väter entfernt hatten, Freude am Jüdischsein zu vermitteln.

Von 1968 bis 1978 existierte in San Francisco das von Shlomo inspirierte »House of Love and Prayer«. Ophir rekonstruiert die wechselvolle Geschichte dieser Institution und stellt die wichtigsten Mitwirkenden vor. Er skizziert auch die Entstehung des Moschaws Me’or Modi’in in Israel; in dieser Ortschaft, auch Carlebach-Moschaw genannt, wohnen heute noch viele Anhänger des charismatischen Rabbiners.

Einladung Shlomo hatte keine Berührungsängste und führte auch mit Vertretern fernöstlicher Religionen einen Dialog. Einmal fragte ihn ein Hindu-Geistlicher: »Shlomo, versuchst du gerade, einige meiner Anhänger abzuwerben?« Dieser antwortete: »Nein. Ich lade sie nur ein, nach Hause zurückzukehren.« Ophir weiß zu berichten, dass Shlomo bei diesem Versuch zumindest in einem Fall erfolgreich war.

Ophir versteht seine Aufgabe als Biograf darin, möglichst viele Begebenheiten zu erzählen. Von einer psychologischen Deutung des Materials hat er sich ferngehalten. Das entspricht dem Zeitgeist: Charakteranalysen sind aus der Mode geraten.

Die Ergänzungsbedürftigkeit seiner Studie ist dem Autor bewusst. Daher kündigt er auch bereits einen zweiten Band an. Darin hat er vor, Shlomo Carlebachs Lehren und Tora-Auslegungen zusammenfassend darzustellen – wahrlich eine anspruchsvolle Aufgabe, die er sich da vorgenommen hat. Zu diesem Projekt kann man ihm nur Glück wünschen und schon jetzt auf die Ergebnisse seiner Bemühungen gespannt sein.

Nathan Ophir (Offenbacher): »Rabbi Shlomo Carlebach. Life, Mission, and Legacy«. Urim Publications, Jerusalem und New York 2014, 504 S., 39,95 $