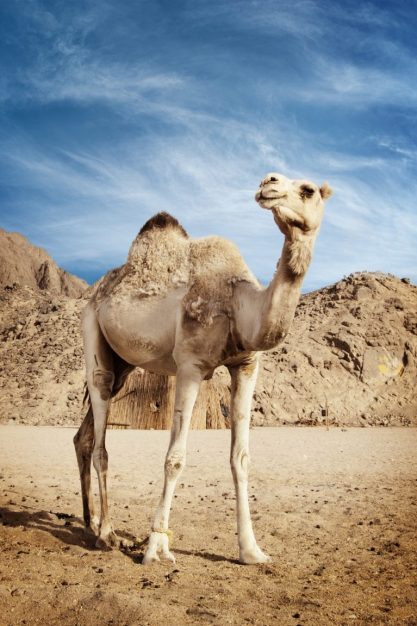

In der Antike holten sich die Kameltreiber vor allem durch ihr vieles Reisen den Ruf ein, einen liederlichen Lebenswandel zu führen. So lesen wir im Talmudtraktat Nidda: »Die Kamelreiter sind alle Bösewichte« (14a).

Die talmudischen Weisen haben sich nicht immer galant ausgedrückt, wenn sie ihr Missfallen gegenüber bestimmten Berufsgruppen kundtun wollten.

Unrein Ein Blick in andere Stellen der rabbinischen Literatur zeigt jedoch, dass unter solch herben Aussagen häufig auch ein tieferer Sinn verborgen liegt: »Komm und sieh, dass die Seite der Unreinheit auch ›Kamel‹ genannt wird. Denn (das Kamel) war es, das den Tod über die Welt brachte, da es Adam und seine Frau verführte. Auf ihm aber ritt damals Samael (der Satan)« (Sohar, Pekudej, vgl. Pirkej de-Rabbi Elieser 13,2).

Diese Einschätzung der Rolle des Kamels mag auf den ersten Blick überraschen. War es denn nicht die Schlange, die im Garten Eden der Menschenmutter Chawa die verhängnisvolle Frucht anbot? Tatsächlich gibt es eine Auslegung aus der Zeit des Zweiten Tempels, der Fluch gegen die Schlange (»Auf deinem Bauch sollst du kriechen«, 1. Buch Mose 3,14) würde darauf hindeuten, dass sie einst ausgeprägte Gliedmaßen hatte.

Schlange Die ursprüngliche Form der Schlange, so die Weisen, sei einem Kamel ähnlich gewesen, und Samael persönlich habe es geführt. In diesem Fall war also der Kamelreiter zweifelsohne ein »Bösewicht«.

Die Tora hat in ihrer Auflistung die koscheren Landtiere von denjenigen Lebewesen abgegrenzt, die sich in Grauzonen befinden: »Diese aber sollt ihr nicht essen (…): das Kamel, da es zwar wiederkäut, aber seine Hufen nicht spaltet (…), und das Schwein, das zwar vollständig seine Hufen spaltet, jedoch nicht wiederkäut« (3. Buch Mose 11, 4–7).

Schwein und Kamel sind nicht koscher, doch stehen sie den koscheren Landlebewesen sehr nahe. Sie nehmen eine Sonderstellung ein und haben auch eine große symbolische Bedeutung. Allerdings tut ihnen ihr halb koscherer Status nicht Genüge.

Schwielensohlen Über das Schwein erzählen die Weisen, dass es beim Wühlen in der Erde gern seine Beine ausstreckt, damit alle seine glatt gespaltenen Hufen sehen können und es für koscher halten (Bereschit Rabba 65,1). Beim Kamel hingegen ist es andersherum. Seine Schwielensohlen sind nicht koscher genug, wohl aber käut es wieder. Aus diesem Grund sagten die Weisen, das Kamel habe »Zeichen der Unreinheit und der Reinheit an sich« (60,13), und »der Herrscher der Welt wisse, dass es keinen unkoscheren Wiederkäuer außer dem Kamel gebe« (Chullin 59a).

Ihrer Zwischenstellung entsprechend haben Kamel und Schwein auch in der religiösen Weltdeutung des Judentums eine Sonderrolle eingenommen: Das Römische Reich, das mit Jakows Bruder Esaw identifiziert wurde, sowie die Kirche des Mittelalters, die aus diesem erwachsen ist, wurden in der rabbinischen Bildersprache oft durch das Schwein verkörpert.

Islam Parallel dazu repräsentierte das Kamel den Islam. Das Lastentier der Beduinen Arabiens, das als solches auch im Talmud öfters genannt ist, stand zum Teil für alle Araber und später auch für die Religion, die sie verbreiteten.

Doch zurück zur ursprünglichen Aussage der Gemara: Müssen wir wirklich alle Kameltreiber verurteilen? Die dort geäußerte Meinung wird durchaus angefochten.

So hören wir in der Mischna die gegenteilige Aussage. »Rabbi Jehuda sagt: ›Die Mehrheit der Kameltreiber sind koschere Leute.‹«

Das unkoschere Kamel

Warum das Wüstentier angeblich den Tod über die Welt brachte

von

Rabbiner Netanel Olhoeft

04.12.2020 08:07 Uhr