Herr Itkin, Sie haben gemeinsam mit einem Team rund um das orthodoxe Rabbinerseminar zu Berlin die deutschsprachige Talmud-Übersetzung des Orientalisten Lazarus Goldschmidt, die 1930 bis 1936 im Jüdischen Verlag in Berlin erschienen ist, auf Sefaria.org online gestellt. Wie kam es dazu?

Die Idee liegt schon länger zurück und kam ursprünglich von Chajm Guski (der auch Autor der Jüdischen Allgemeinen ist). Wir sind gut befreundet und arbeiten schon sehr lange zusammen. Guski hatte schon vor vielen Jahren Talmudpassagen auf talmud.de online gestellt, später war auch ich daran beteiligt. Hinzu kommt, dass die Rechte an der Talmud-Übersetzung von Lazarus Goldschmidt seit dem 1. Januar erloschen sind – mehr als 70 Jahre nach seinem Tod im April 1950. Wir hatten schon zuvor Texte auf der digitalen Open-Source-Bibliothek Sefaria.org hochgeladen, und dann wurden wir angefragt, ob wir noch mehr machen wollen. Zusammen mit Sefaria haben wir uns bei der Rothschild Foundation Hanadiv Europe beworben und eine Finanzierung erhalten. So können nun Menschen auf der ganzen Welt auf Deutsch mehr über jüdische Tradition lernen.

Wie hat die Digitalisierung der Talmud-Übersetzung konkret funktioniert?

Bei Sefaria ist der ganze Talmud in kleine Abschnitte unterteilt. Man sieht den hebräischen beziehungsweise aramäischen Text neben dem deutschen oder dem englischen Text. Eine Firma in den USA hat die Digitalisierung übernommen – wir haben ihn in kleinere Abschnitte aufgeteilt, damit die Übersetzung mit dem Original übereinstimmt. Wir sind zweimal durch den ganzen Talmud gegangen, um Schreibfehler zu verbessern.

Wer ist das Team, mit dem Sie zusammengearbeitet haben?

Es waren Experten unterschiedlichen Alters aus Deutschland und Österreich, die sich schon einige Zeit mit dem Talmud befassen: Hadassah Wendl, Marina Struse, Josh Weiner und ich. Während der Corona-Pandemie haben wir uns kein einziges Mal live getroffen. Wir hatten auch viele Helfer – keine festen Mitarbeiter, sondern Freiwillige, die einzelne Texte übernommen haben.

Welche Gründe außer den frei gewordenen Rechten hatten Sie noch, Goldschmidts Talmud-Übersetzung zu digitalisieren?

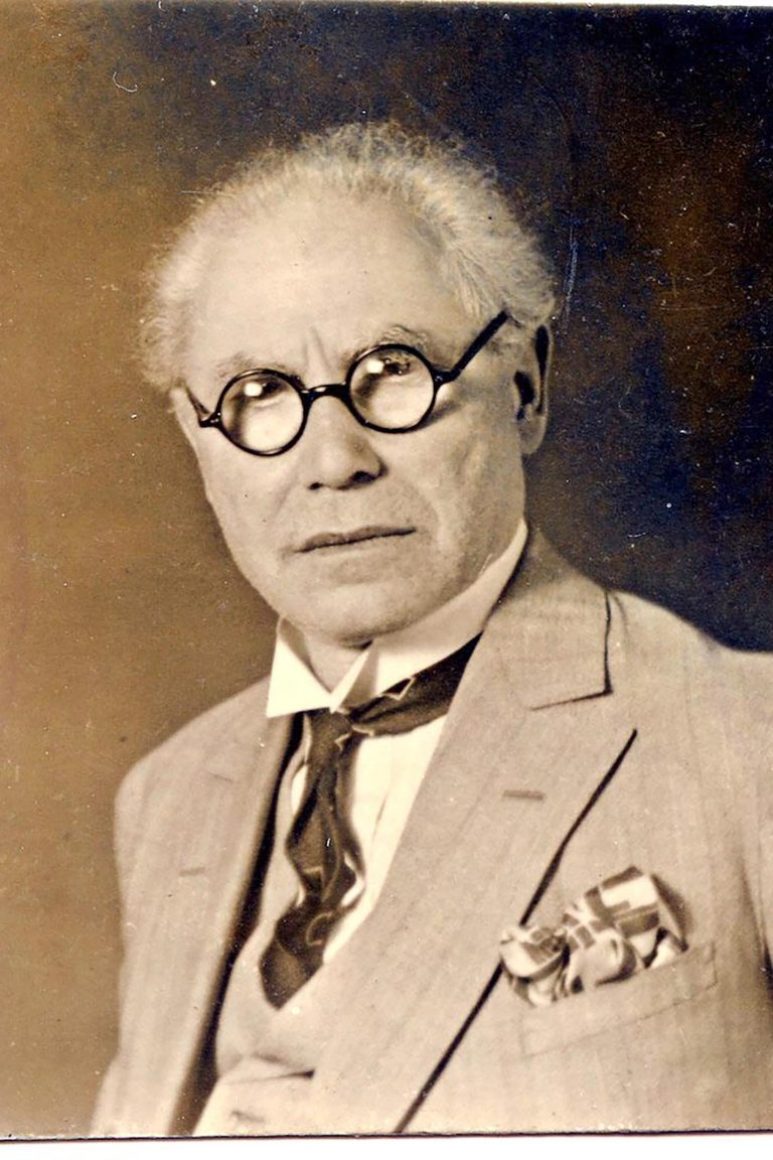

Es ist die einzige deutschsprachige Übersetzung, die vollständig ist. Und es ist die erste Übersetzung des Talmuds in eine Fremdsprache überhaupt. Lazarus Goldschmidt, der übrigens auch den Koran übersetzt hat, arbeitete 40 Jahre lang daran. Und bis heute kann man sehr viel damit anfangen.

Können Sie unseren Lesern erklären, wie diese Übersetzung entstanden ist?

Lazarus Goldschmidt wurde als Elieser ben Gabriel geboren und hat bis zu seinem 18. Lebensjahr an der Jeschiwat Slobotka in Kaunas Talmud studiert. Später studierte er Orientalistik in Berlin. In Zeiten des damals zunehmenden Antisemitismus wurde in vielen Zeitungen mit entstellten Talmudzitaten gegen Juden gehetzt. Seine christliche Vermieterin machte Goldschmidt schließlich den Vorschlag, den Talmud aus unzensierten Originalmanuskripten – wie dem Münchener Manuskript – zu übersetzen. Leider hat das die Antisemiten nicht beeindruckt, sie zweifelten die Übersetzung an. Aber es hat vielen Juden geholfen, die keine Talmudkenntnisse hatten. Es gab zwei Auflagen des Goldschmidt-Talmuds, beide waren schnell verkauft.

Das Rabbinerseminar zu Berlin hat den Goldschmidt-Talmud vor dem Krieg allerdings nicht genutzt …

Nein, und es gab sogar einen öffentlichen Streit zwischen Lazarus Goldschmidt und dem Leiter des Rabbinerseminars, David Hoffmann.

Warum?

Hoffmann hat in Goldschmidts Talmud-Übersetzung im zweiten Band Fehler entdeckt, und Goldschmidt hat auf diese Kritik sehr persönlich und polemisch reagiert. Er wollte nicht einsehen, dass er sich geirrt haben könnte. Erst spät erklärte er diese Reaktion als Teil seiner »Sturm-und-Drang-Zeit«. Seine Enkeltochter Penny Goldsmith hat mir erzählt, ihr Großvater habe einen schwierigen Charakter gehabt. In der zweiten Auflage seiner Talmud-Übersetzung hat Goldschmidt aber übrigens alle Korrekturen von David Hoffmann übernommen, das habe ich selbst überprüft!

Haben Sie noch Kontakt zu Goldschmidts Enkeltochter?

Ja, sie hat einen kleinen Literaturverlag in England gegründet, Lazara Press – in Anspielung auf den Vornamen ihres Großvaters. Sie hat uns Fotos zur Verfügung gestellt und Familiengeschichten erzählt – auch, dass sein Grabstein nach dem Ex-Libris-Stempel in seinen Büchern gestaltet wurde. Es gibt übrigens auch eine Autobiografie von Lazarus Goldschmidt, die auf talmud.de zugänglich ist.

Sie werden demnächst als Rabbiner ordiniert. Wie haben Sie als Student den Talmud am Rabbinerseminar in Berlin studiert?

In Chawruta, also mit einem Lese- und Lernpartner, und ohne Übersetzung. Ab und zu habe ich in die Goldschmidt-Übersetzung hineingeschaut. Aber wenn man Englisch kann, würde ich eher die Übersetzung von Adin Steinsaltz empfehlen, da gibt es viel mehr Anmerkungen.

Warum ist es empfehlenswert, den Talmud zu zweit zu studieren?

Weil der Talmud schwer zu verstehen ist – alleine schon, wie die Diskussionen aufgebaut sind. Wenn man ausspricht und hört, was einem durch den Kopf geht, kann man zusammen mit dem Lernpartner die Argumente schärfen und gemeinsam verstehen, was der Talmud meint. Manchmal gibt es da auch verschiedene Meinungen und Diskussionen.

Was ist für Sie persönlich die wichtigste Lektion des Talmudstudiums?

Das Lernen hat kein Ende. Und wenn man denkt, dass man etwas weiß, kann man sich da nie sicher sein, bevor man tiefer in die Materie eingestiegen ist.

Würden Sie den Talmud als eine Bibliothek jüdischen Wissens bezeichnen?

Im weitesten Sinne schon, wenn man nicht nur die Gemara meint, sondern die gedruckte Seite und die Abertausenden Kommentare im Lauf der Jahre. Aber ich würde den Talmud eher ein Diskussionsforum nennen.

Gibt es auf Sefaria.org eigentlich ein Online-Diskussionsforum?

Nein, aber man kann dort einen Chawruta-Partner zugeteilt bekommen, und man kann von jeder Talmudseite auf andere Internetseiten springen, wo genau diese Seite zitiert wird – das ist eine neue Funktion.

Goldschmidt hat »nur« den Babylonischen Talmud übersetzt, nicht den Jerusalemer Talmud …

Ja, es gibt auch deutschsprachige Übersetzungen des Jerusalemer Talmuds, aber die sind neu und bisher nicht lizenzfrei.

An welcher Stelle sollten Menschen, die sich noch nie mit dem Talmud beschäftigt haben, Ihrer Meinung nach in die Lektüre einsteigen?

Der Talmud hat eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Ich empfehle zum Anfang eher das »Daf Jomi«-Programm, bei dem man jeden Tag eine Doppelseite lernen kann. Es gibt auch deutschsprachige Lektionen auf Schiurim.com. Alleine den Talmud zu verstehen, fällt sehr schwer. Wenn man den Text versteht, weiß man oft trotzdem nicht, was gemeint ist. Man braucht einen Lehrer. Mit der Goldschmidt-Übersetzung allein dürfte dies schwerfallen, mit der Steinsaltz-Übersetzung ist es schon einfacher. Aber ganz allein hat es noch niemand geschafft.

Mit dem angehenden Rabbiner sprach Ayala Goldmann.