Das Errichten des Goldenen Kalbs wird in den Schriften wiederholt als die ultimative kollektive Sünde beschrieben. Das Vergehen war dermaßen schwerwiegend, dass die Konsequenzen laut unseren Weisen bis in die Gegenwart spürbar sind. Jede kollektive Strafe, die wir als Volk heute erleben, sei ein Rest der damaligen Bestrafung.

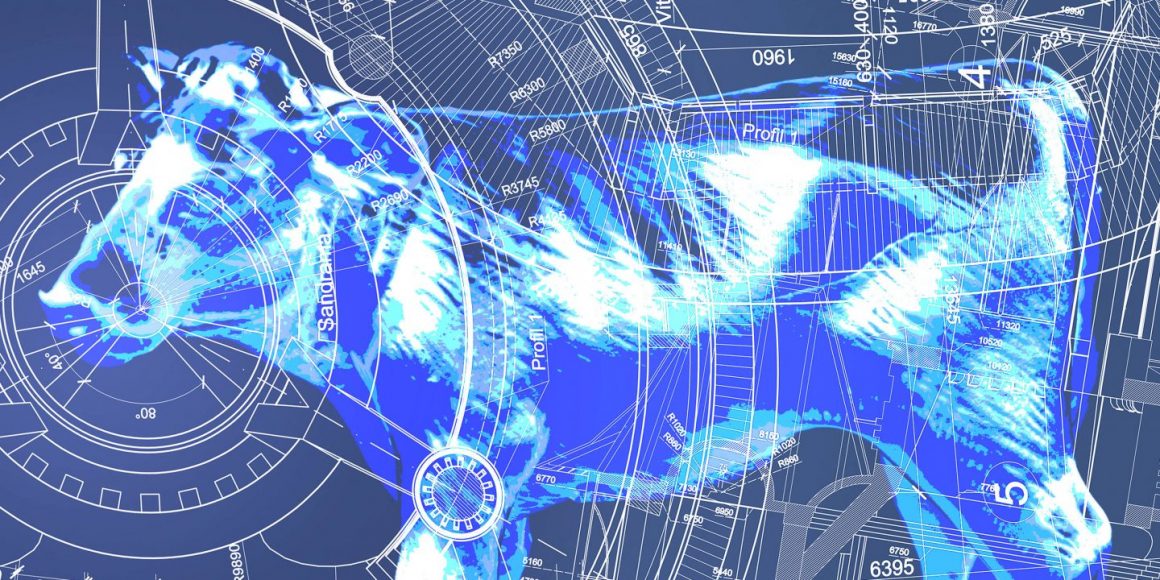

Aber warum? Wieso ist diese Sünde die Blaupause aller Sünden?

kontext Der Vorwurf gegenüber den Israeliten wird abgeschwächt, wenn wir den historischen Kontext berücksichtigen. Das jüdische Volk wurde über Jahrhunderte versklavt und war demzufolge nie autonom oder selbstständig.

In der Psychologie gibt es das Phänomen der Erlernten Hilflosigkeit nach Seligman. Ohne das berühmte Experiment des amerikanischen Psychologen Martin Seligman hier genau zu beschreiben, belegt es die Hypothese, dass, obwohl man in einer heutigen Situation durchaus die Möglichkeit hätte zu handeln, es nicht tun wird, weil in allen früheren Situationen die Möglichkeit nicht bestand.

Obwohl das jüdische Volk aufgrund seiner Befreiung hätte selbstständiger werden können, hat es über Generationen gelernt, dies nicht zu tun. Deshalb wird es auch jetzt nicht selbstständig handeln.

sicherheit Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow (1908–1970) stellte fest, dass nach den physiologischen Bedürfnissen, wie Essen und Trinken, direkt das Bedürfnis nach Sicherheit kommt. Mosche war verschwunden, und die Israeliten suchten Sicherheit. Ist das verwerflich?

Wenn wir unsere Taten und Gedanken ehrlich reflektieren, wie ein Gebot auszuüben ist, schwingt da nicht der Wunsch nach Sicherheit mit? Je genauer wir etwas ausüben und je mehr Vorschriften wir beachten, desto sicherer sind wir uns, das Richtige getan zu haben.

Dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist keineswegs verwerflich. Wenn es aber das wesentliche Motiv unserer religiösen Aktivität ist, dann stellt sich durchaus die Frage, ob wir die Gebote befolgen, um Gott näherzukommen, oder ob wir es für unser Befinden tun. Zugespitzt formuliert: Bin ich für Gott da oder Er für mich?

Diese emotionale Falle beschränkt sich nicht nur auf das Sicherheitsbedürfnis. Was ist mit der Erleichterung, die wir verspüren, wenn wir eine Pflicht erledigt haben? Geht es uns nach dem Erfüllen eines Gebotes nicht manchmal ähnlich? Verspüren wir nicht die Erleichterung, das Erwartete getan zu haben, und damit die Genugtuung, den Werten unserer Eltern zu entsprechen?

täuschung Die Bereiche, in denen sich eine Täuschung einschleichen kann, sind vielfältig. Wer von uns kennt nicht unsere sozialbedingte Motivation für unser Handeln? Hebt es uns nicht von anderen Menschen ab, wenn wir Gebote »besser« erfüllen als sie? Steigert es nicht unseren Selbstwert, als jemand Einzigartiges in einer Gruppe von Nichtjuden dazustehen?

All diese Motivationen sind menschlich und dürfen nicht verteufelt werden. Sie sind eine wesentliche Triebkraft, die wir alle benötigen. Doch besteht die Gefahr, dass es bei diesen durchaus menschlichen Motivationen bleibt und der eigentliche Sinn der Gebote, nämlich Gott näherzukommen, nicht gesehen wird.

»Bin ich für Gott da oder Er für mich?« – das ist die grundlegende Frage bei all diesen Überlegungen. Die Israeliten hatten ein verständliches Bedürfnis nach Sicherheit, vor allem angesichts ihrer Unselbstständigkeit. Aber sie wollten ihr Bedürfnis befriedigen, und es ging ihnen nicht darum, Gott näherkommen. Trotz all der erlebten Wunder waren sie der Ansicht, dass Gott für sie da sein sollte und nicht umgekehrt.

Dieses Missverständnis hält sich bis heute und kann daher als Blaupause aller Sünden gesehen werden.

egoismus Aber vielleicht meinen unsere Weisen auch gar nicht, dass jede kollektive Strafe, die wir als Volk heute erleben, eine Bestrafung wegen der Sünde von damals ist. Möglicherwiese können ihre Worte auch so interpretiert werden, dass der Ursprung der Sünde der gleiche ist wie damals.

Bei einer Sünde ist der Sachverhalt offensichtlich. Es sind egoistische Motive. Schwieriger wird es beim Erfüllen der Gebote. Beim Vollzug einer gewünschten religiösen Handlung besteht eine viel subtilere Gefahr, die Sünde des Goldenen Kalbs zu wiederholen – nämlich dann, wenn man eine Mizwa emotional nicht korrekt ausübt. Die Gefahr ist hier umso größer, als der Betroffene aufgrund seiner menschlichen Motivationen seine Objektivität verliert und sein falsches Verhalten mit überzeugenden Argumenten belegt.

Wie kann man sich davor schützen? Die Israeliten brauchten Mosche, der die Tafeln zerbrach und ihnen damit ihren Irrweg signalisierte. Aufgrund unserer eigenen Subjektivität gelingt es uns oft nicht, unsere Selbsttäuschung zu erkennen. Es braucht ein Gegenüber, welches uns spiegelt, dass wir Fehler begehen.

stiftszelt Eine andere Folge des Goldenen Kalbs war, dass das jüdische Volk ein Stiftszelt errichten musste. Das Stiftszelt und später der Tempel sind Symbole für Opfergaben, das Pilgern an bestimmten Feiertagen und die persönliche Auseinandersetzung mit Gott. Es waren Elemente im jüdischen Jahr eingeplant, die dem Individuum eine Auszeit vom Alltag ermöglichten, einen Raum für Einkehr und ehrliche Selbstreflexion schufen.

Was bedeutet dies für uns heute? Es ist wichtig für jeden, ein Gegenüber zu haben, das einen gut genug kennt, um die eigenen überzeugenden Argumente zu durchschauen. Dies kann der Partner oder die Partnerin sein, ein Rabbiner oder generell jemand mit Erfahrung wie Eltern, Großeltern und Lehrer.

Rabbiner Mosche Chaim Luzzatto (1707–1746) vergleicht dieses Phänomen mit einem Heckenlabyrinth, in dessen Mitte ein Turm steht. Die andere Person, die es schon erfolgreich geschafft hat, die Mitte zu erreichen, kann mir von ihrer Position aus Instruktionen geben, welcher Weg der richtige ist. Doch es steht in meiner Verantwortung, ob ich dem Rat folge oder nicht.

Zudem ist es notwendig, die Auszeiten wie Schabbat oder Feiertage zu nutzen, um Raum für Selbstreflexion zu schaffen. Das jüdische Jahr ist wie eine Spirale. Obwohl wir jede Woche Schabbat haben und, oberflächlich betrachtet, am gleichen Punkt stehen wie eine Woche zuvor, sollten wir uns doch jedes Mal auf einer etwas höheren Stufe befinden, da wir uns jetzt noch etwas ehrlicher analysieren können.

Ohne Selbstreflexion und angemessene Überprüfung von außen begeben wir uns in Gefahr, die Sünde des Goldenen Kalbs zu wiederholen.

Der Autor ist Psychologe in Osnabrück. Er hat an Jeschiwot in Jerusalem und in England studiert.

Inhalt

Zu Beginn des Wochenabschnitts Ki Tissa wird Mosche damit beauftragt, die wehrfähigen Männer zu zählen. Es folgen Anordnungen für das Stiftszelt. Die Gesetze des Schabbats werden mitgeteilt, und es wird die Bedeutung des Ruhetags als Bund zwischen Gott und Israel betont. Der Ewige gibt Mosche zwei Steintafeln, mit denen er ins Lager der Israeliten zurückkehrt. Dort haben sich die Wartenden in der Zwischenzeit ein Goldenes Kalb gegossen, dem sie Opfer darbringen. Im Zorn darüber zerbricht Mosche die Steintafeln, und der Ewige bestraft die Israeliten mit einer Plage. Später steigt Mosche auf den Berg und erhält neue Bundestafeln.

2. Buch Mose 30,11 – 34,35