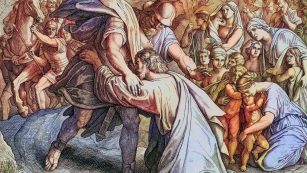

Am Ende der 40 Jahre in der Wüste eröffnete G’tt Mosche Rabeinu, dass er bald sterben werde. Als Mosche dies hörte, kümmerte er sich aber nicht um sich selbst und seinen bevorstehenden Tod, sondern beschäftigte sich stattdessen mit den Angelegenheiten der Gemeinde, seines Volkes. Er bat G’tt, einen Nachfolger zu bestimmen, »einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen ausgehe und eingehe und sie ausführe und sie einführe, dass nicht die Gemeinde G’ttes wie Schafe sei, die keinen Hirten haben« (4. Buch Mose 27, 16−17).

Raschi (1040−1105) kommentiert, dass der neue Anführer nach Mosches Willen »nicht wie die Art der Könige der Völker sein soll, die in ihrem Haus bleiben und ihre Heere in den Krieg schicken«, sondern so, wie Mosche selbst es tat, »an der Spitze auszieht und an der Spitze heimkehrt«. Daraufhin antwortete G’tt: »Nimm dir Jehoschua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem Geist ist, und stütze deine Hand auf ihn« (27,18).

ANFÜHRER Mosche wollte nicht, dass das jüdische Volk ohne einen (spirituellen) Anführer blieb. Er sorgte sich aber nicht nur um seine Nachfolge, sondern vor allem darum, dass die Tora und die Traditionen, die er vom Schöpfer der Welt auf dem Berg Sinai erhalten hatte, an die nächsten Generationen überliefert werden würden.

Dies belegt auch unsere mündliche Tora in der Mischna: »Mosche empfing die Tora auf dem (Berg) Sinai und gab sie an Jehoschua weiter, Jehoschua (gab die Tora) an die Ältesten (weiter), die Ältesten an die Propheten, die Propheten gaben sie an die Große Versammlung der Weisen weiter. Letztere gab drei Anweisungen: ›Seid bedächtig beim Rechtsprechen! Nehmt viele Schüler an! Baut einen Zaun um die Tora!‹« (Sprüche der Väter, Kapitel 1).

Auf dem Berg Sinai erhielt Mosche außer der schriftlichen auch die mündliche Tora, und G’tt erließ, dass die Gesetze der schriftlichen Tora gemäß der mündlichen Tora zu halten seien.

stämme Die schriftliche Tora schrieb Mosche nieder, bevor er starb, gab jedem der zwölf Stämme eine Tora und brachte eine Tora in das Allerheiligste. Die mündliche Tora schrieb Mosche jedoch nicht nieder, sondern vermittelte sie an die Ältesten, Jehoschua und an das gesamte jüdische Volk. Jehoschua, der Mosches Musterschüler war, erhielt zusätzliche Aufgaben, um dafür zu sorgen, dass die gesamte Tora an die nächste Generation überliefert wird.

Das Überliefern der mündlichen Tora wurde nie unterbrochen, sie wurde in jeder Generation gelehrt und gelernt und von Generation zu Generation weitergegeben.

Rabbi Jehuda HaNasi (um 137−220 n.d.Z.), einer der größten Toragelehrten, sah zu seiner Zeit eine große Gefahr für die Überlieferung der mündlichen Tora, weil er immer weniger Schüler hatte und das Römische Reich seine Grenzen weiter ausbreitete, während das Volk Israel weiterhin verstreut blieb. Deshalb stellte er die Mischna zusammen − ein Buch für alle, sodass die mündliche ebenso wie die schriftliche Tora gelehrt und gelernt werden kann und nicht vergessen wird.

Und in jeder weiteren Generation verfassten Rabbiner Bücher und brachten dem jüdischen Volk bei, wie die Tora und deren Gesetze, die es am Berg Sinai erhalten hat, in der Praxis und im Alltag anzuwenden sind.

ERBE Das wertvollste Erbe, das das jüdische Volk am Berg Sinai erhielt, hat trotz äußerster Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ihm in jeder Generation widerfahren sind, überlebt. Die Männer der Knesset HaGedola, der Großen Versammlung, die Glieder der Überlieferungskette der Tora waren, zeigen uns den Weg, wie wir dafür sorgen können, dass dieses Erbe im Original erhalten bleibt.

Die Große Versammlung der Weisen gab drei Anweisungen an die nachfolgenden Generationen. Diese lassen sich an einem Vergleich der Tora und ihrer Lehre mit einem Diamanten veranschaulichen. Die erste Anweisung lautet: »Seid bedächtig beim Rechtsprechen!« Beim Beit Din, dem jüdischen Gericht, analysieren die Richter, die Experten des Talmuds und der Gesetze sind, in jedem einzelnen Fall, der vor ihnen liegt, was die richtige Entscheidung in der jeweiligen Situation gemäß dem jüdischen Gesetz, der Halacha, ist.

In der Halacha wird der Wille des Schöpfers durch Seine Gesetze offenbart. Und wenn wir deren besondere Bedeutung verstehen, dann verstehen wir auch, warum die Rabbiner und Richter beim Rechtsprechen »bedächtig« sein müssen − so wie ein Diamant, den man besitzt, angemessen geschätzt und genutzt werden soll.

diamant Als Nächstes sollte man dafür sorgen, dass ein wertvoller Diamant an die Nachfahren übergeben wird. Dies entspricht der zweiten Anweisung der Großen Versammlung: »Nehmt viele Schüler an!« Und schließlich muss man seinen Diamanten pflegen und schützen. Dies entspricht der dritten Anweisung der Großen Versammlung: »Baut einen Zaun um die Tora!«

Ein Beispiel dafür, wie ein »Zaun um die Tora gebaut« wurde, ist das Verbot von Mukze am Schabbat, das unsere Weisen erließen, sodass wir Gegenstände, die für eine nicht erlaubte Tätigkeit am Schabbat verwendet werden könnten, weder bewegen noch benutzen.

Im Laufe der gesamten jüdischen Geschichte haben unsere Weisen die Anweisungen der Großen Versammlung und deren Weisheit befolgt. Diese Anweisungen befolgen das Ziel, die Tora für alle Ewigkeit im Original und in Vollkommenheit zu bewahren − genauso, wie sie Mosche auf dem Berg Sinai übergeben wurde.

Die Gesetze der Tora sind immer aktuell. G’tt, der sie für die Ewigkeit gegeben hat, war sich dessen bewusst, dass sich die Zeiten ändern. Die Tora gibt uns einen »Fahrplan«, den wir jederzeit befolgen können. Dabei helfen uns unsere Gelehrten und Rabbiner, die in gewisser Weise − so wie es Mosche im Wochenabschnitt Pinchas gewünscht hat − unsere Anführer und Hirten sind. Sie begleiten und unterstützen uns nicht nur, sondern sorgen maßgeblich dafür, dass die Lehre der Tora weiterhin an die nachfolgenden Generationen überliefert wird − bis in alle Ewigkeit.

Der Autor studiert am Rabbinerseminar zu Berlin.

inhalt

Der Wochenabschnitt Pinchas berichtet von dem gleichnamigen Priester, der durch seinen Einsatz den Zorn Gottes abwandte. Dafür wird er mit dem »Bund des ewigen Priestertums« belohnt. Die kriegsfähigen Männer werden gezählt, und das Land Israel wird unter den Stämmen aufgeteilt. Mosches Leben nähert sich dem Ende. Deshalb wird Jehoschua zu seinem Nachfolger bestimmt. Am Schluss der Parascha stehen Opfervorschriften.

4. Buch Mose 25,10 – 30,1