Wer in unserer Gesellschaft etwas erreichen will, muss unbedingt im Vordergrund stehen. Ganz oben mitspielen. Das machen uns zumindest die Medien glauben. Die Stars und Sternchen von heute müssen sich ständig etwas Neues einfallen lassen, um nicht von den Titelblättern der Zeitungen und Zeitschriften zu verschwinden. PR-Berater werden beauftragt, Geschichten über die Berühmtheiten zu erfinden, damit die im Gespräch bleiben. Häufig versuchen Prominente auch mit irgendwelchen auffallenden Roben, peinlichen Auftritten oder intimen Offenbarungen aus ihrem Privatleben in die Schlagzeilen zu kommen. Wenn man sich dies so anschaut, fragt man sich unweigerlich: »Wo bitte bleibt die Bescheidenheit?«

Andererseits muss man auch bedenken, dass es die Berühmtheiten aus Theater, Film und Fernsehen langfristig ihren Job kosten könnte, wenn sie nichts unternehmen würden. Wer nicht wirbt, der stirbt. Wo verläuft also die schmale Grenze zwischen der Demut und der Pflicht oder Kür, sich in den Vordergrund zu drängeln? »Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommt man ohne ihr«, sagt der Volksmund. Wie ist die jüdische Sicht darauf?

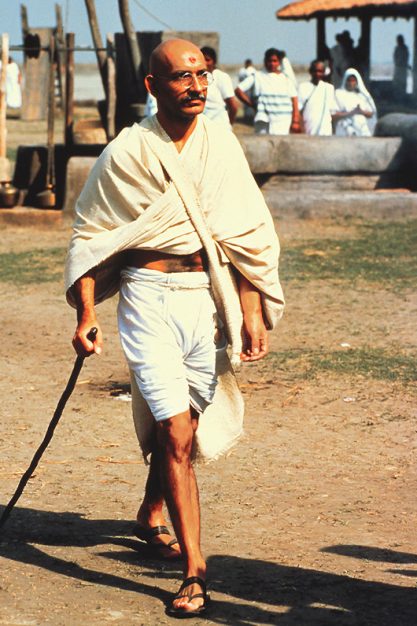

Moses Das Judentum schreibt uns vor, dass wir bescheiden sein müssen. Doch was heißt das genau? Um diese Fragen zu beantworten, kann vielleicht der Blick auf Persönlichkeiten dienen, die in den heiligen Schriften als »bescheiden« bezeichnet wurden. Wenn man die Bescheidenheit in der Tora finden möchte, kommt man natürlich nicht an Moses, Mosche Rabejnu, vorbei. Unser Anführer, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, wurde von G’tt selbst als »der bescheidenste Mensch auf Erden« bezeichnet. Zugleich aber sprechen unsere Weisen von ihm auch als größten Anführer und bedeutendsten jüdischen Propheten aller Zeiten. Wir wissen, dass man sich als Anführer, Herrscher und bestimmt auch als Prophet sehr oft in den Vordergrund stellen muss. Man muss die Initiative ergreifen und manchmal auch Autorität beweisen. Wie kann man dabei bescheiden bleiben? Wie ist es Mosche Rabejnu gelungen, diese gegensätzlichen Eigenschaften zu verbinden?

Talmud Es gibt eine sehr interessante Stelle im Talmud, die sich dem Thema widmet. Die Mischna am Ende des Traktates Sota sagt, dass seit dem Tod von Rabbi Yehuda Hanasi, dem Hauptverfasser der Mischna, die wahre Bescheidenheit von der Erdoberfläche verschwunden ist. Doch später – in der Gemara – taucht Raw Yosef auf und sagt, dass es ihn selbst noch gäbe und dass er auch als gutes Beispiel für diese Eigenschaft gelten könnte. Ist das bescheiden? Wie kann jemand von sich selbst behaupten, dass er als Beispiel dienen kann? Ist nicht alleine schon die Tatsache, dass Raw Yosef so von sich selbst spricht, das vollkommene Gegenteil?

Zeugenstand Eine Geschichte über den früheren Aw Bejt Din, den Vorsitzenden des rabbinischen Gerichts von London, Raw Yechezkel Abramsky (1886-1976) kann helfen, diese Frage zu beantworten. Es geht dabei um die Entscheidung, einem ihrer Schochtim (rituelle Schlachter) zu kündigen. Daraufhin hatte der Schochet die Rabbiner bei einem staatlichen Gericht verklagt, und Raw Abramsky wurde zu einer Gerichtsverhandlung eingeladen. Dort übernahm er ausnahmsweise mal nicht selbst die Rolle des Richters, sondern des Befragten.

Als Erstes wurde er gefragt, ob er die halachische Autorität von London und von ganz England wäre. Raw Abramsky gab eine positive Antwort. Der Richter fuhr fort mit der Frage, ob Raw Abramsky sich dann auch zu den weltweit bedeutendsten halachischen Autoritäten zählen könnte. Bei diese Frage antwortete er ebenfalls: Ja. Der Richter hatte diese Fragen gestellt, um sicherzugehen, dass Raw Abramsky aus halachischer Sicht korrekt mit dem Schochet umgegangen sei. Doch abschließend folgte noch eine sehr überraschende Frage des nichtjüdischen Richters: »Rabbiner Abramsky, als Vorbereitung zu dieser Gerichtsverhandlung habe ich mich etwas mit ihrer Religion befasst. Und so wie ich gelesen habe, schreibt das Judentum vor, bescheiden zu sein. Ist das wahr?« Der Richter bekam vom Rabbiner wieder eine positive Antwort, und fuhr dann fort: »Wie können sie dann von sich behaupten, dass sie eine der größten halachischen Autoritäten der Welt sind? Das klingt doch alles andere als bescheiden!«. Raw Abramsky erwiderte: »Euer Ehren, ich stehe unter Eid und deswegen muss ich die Wahrheit sagen.«

Die Bescheidenheit besteht darin, dass man anerkennt, dass uns diese herausragenden Fähigkeiten von G’tt zugeteilt wurden. Es sind nicht unsere eigenen Meisterwerke. Daher sind sie auch dementsprechend für den G’ttesdienst oder für den Dienst an der Gemeinschaft, in der wir leben, zu nutzen. Es bringt nichts, wenn jemand, der zum Beispiel mit herausragender Klugheit, Stärke oder Charisma beschenkt wurde, diese verleugnet und unterdrückt. Doch wenn man seine Eigenschaften und Stärken kennt, und weiß, von wem sie gegeben wurden, und sich auch der damit verbundenen Verantwortung bewusst ist, kann man sehr viel erreichen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Gemeinschaft. Und all das, ohne dabei hochnäsig zu werden.

Raw Abramsky durfte vor dem Gericht nicht lügen und musste zugeben, eine der führenden rabbinischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts zu sein. Er stand unter Eid. Gilt das im übertragenen Sinne nicht für uns alle? Auch wir dürfen in unserem alltäglichen Leben nicht lügen. Wie kann man dann bescheiden bleiben? Die Antwort darauf verbirgt sich im Verständnis der Bescheidenheit.

Eigenschaften Die jüdische Auffassung der Bescheidenheit ist nicht, dass wir unsere Stärken und herausragende Eigenschaften verneinen müssen. Vielmehr muss uns bewusst sein, woher sie kommen. Jedem von uns wurden von G’tt besondere Eigenschaften zugeteilt, die uns von anderen Menschen unterscheiden. Mit ihnen können wir unsere Lebensaufgabe erfüllen. Diese Eigenschaften zu negieren oder sie zu verstecken, wäre dumm, nutzlos und würde gegen G’ttes Plan verstoßen. Im Gegenteil: Wir müssen sie weiterentwickeln.

G’ttesdienst Genau darin bestand die Stärke von Mosche Rabejnu. Er wusste ganz genau, dass er der beste Anführer aller Zeiten und der größte jüdische Prophet war, den die Welt jemals gesehen hat. Doch er wusste auch ganz genau, von wem er diese Eigenschaften erhalten hat und war sich deswegen seiner Verantwortung bewusst. Und er war bereit, sein ganzes Wesen dem jüdischen Volk und G’tt zu widmen. Genau dafür wurde er von G’tt selbst zum bescheidensten Menschen der Welt gekrönt.

Auch bei Rabbi Yehuda Hanassi sehen wir, dass er bereit war, sein ganzes Wesen und seine ganze Persönlichkeiten für das jüdische Volk zu nutzen. Daher wurde er als Verfasser der Mischna ausgewählt. Und deshalb ging er als eine der wichtigsten Persönlichkeiten in die jüdische Geschichte ein, ohne dabei arrogant zu werden.

Doch wie konnte Rabbi Yosef von sich behaupten, auf dem Niveau von Rabbi Yehuda zu sein? Rabbi Yosef war einer der größten Gelehrten seiner Zeit, der großen Respekt seiner Schüler genossen hat. Doch er wurde plötzlich von einer Krankheit befallen, durch die er erblindete und später auch einen Teil seines Wissens verlor. Er musste also sehr oft von seinen Schülern an viele Gesetze erinnert werden, manchmal sogar an die Sachen, die er selbst einmal aufgestellt hat, was bestimmt sehr peinlich für ihn war. Dennoch hat er nicht aufgegeben zu unterrichten. Denn er verstand, dass seine Sehkraft und sein Wissen zwar verloren waren, doch die Fähigkeit des Unterrichtens hatte er nicht verloren. Und diese Eigenschaften wollte er weiter für seine Schüler und seinen G’ttesdienst nutzen. Dadurch erreichte er das Niveau von Rabbi Yehuda Hanassi, ein lebendes Beispiel wahrer Bescheidenheit zu sein.