Der Journalist vom österreichischen Fernsehsender ORF hatte eine Frage. Ob Barbara Rosenkranz, die Kandidatin der Freiheitlichen Partei (FPÖ) für das Amt der österreichischen Bundespräsidentin, Zweifel an der Existenz von Gaskammern habe. Frau Rosenkranz, die bei der Wahl am 25. April auf bis zu 35 Prozent der Stimmen hofft, antwortete: »Ich habe das Wissen, das ein Österreicher hat, der zwischen 1964 und 1976 in österreichischen Schulen war, das ist also mein Wissen von der Geschichte, und daran habe ich überhaupt keine Änderungen vorzunehmen.«

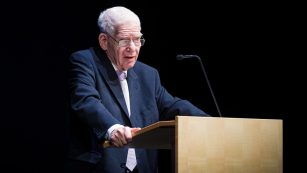

rechtsruck Was folgte, war eine heftige Diskussion, ob die einzige Konkurrentin des wieder antretenden sozialdemokratischen Bundespräsidenten Heinz Fischer für dieses Amt geeignet sei. Doch dass ein Sturm der Empörung für ein Ende von Frau Rosenkranz’ Karriere gesorgt hätte, kann man nicht behaupten. »Wo bleibt der Riesenaufschrei?«, fragt Rudolf Gelbard. Der 79-Jährige war noch ein Kind, als er 1942 mit seinen Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. Seither setzt er sich in Österreich für Aufklärung über die NS-Vergangenheit des Landes ein. Auch der 82-jährige Schoa-Überlebende Kurt Rosenkranz – nicht verwandt mit Barbara Rosenkranz – meint: »Es ist traurig, dass es in Österreich wieder einen Rechtsruck gibt.«

Umstritten ist die 51-jährige Niederösterreicherin nicht erst seit dieser Woche. Und so ganz grundlos stellte der ORF die Frage nach den Gaskammern auch nicht. Rosenkranz’ Ehemann Jakob zeigte sich in den 80er-Jahren bei Veranstaltungen der später verbotenen Nationaldemokratischen Partei (NPD) von Norbert Burger und gründete 1990 mit Holocaust-Leugner Gerd Honsik die Liste »Nein zur Ausländerflut«, die ebenfalls verboten wurde. Er gibt zudem die rechtsextreme Publikation »Fakten« heraus.

Kurz nach Bekanntgabe ihrer – vermutlich aussichtslosen – Kandidatur stellte Rosenkranz das in Östereich geltende Verbot von NS-Organisationen infrage, weil »jener Teil des Verbotsgesetzes, der sich mit der Meinungsäußerung befasst, ein unklares Tatbild hat«. Er sei zudem »unbestimmt« und gäbe damit guten Anlass für politischen Missbrauch.

verbot Brigitte Bailer-Galanda, Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW), hält solche Äußerungen für kodierte Botschaften. Deren Ziel: nicht mit dem NS-Verbotsgesetz in Konflikt zu kommen und nach innen trotzdem die richtigen Signale zu setzen. »Wenn Rosenkranz über 20 Prozent der Stimmen erhält«, sagt Ariel Muzicant, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), der Jüdischen Allgemeinen, »wird man sich überlegen, was man tut. Auch im Namen der 65.000 österreichischen Schoa-Opfer.« Für Rudolf Gelbard ist das Bedenkliche an der jetzigen Situation, »dass sich die Atmosphäre im Land immer mehr verändert«. Immerhin distanziert sich jetzt die katholische Kirche von Rosenkranz. Kardinal Christoph Schönborn bezeichnete sie als »für mich nicht wählbar«.

klargestellt? Unter Druck kam die FPÖ-Kandidatin jedoch erst, nachdem Hans Dichand, Herausgeber der auflagenstarken und politisch rechtsorientierten Kronen-Zeitung, von Rosenkranz eine eindeutige Distanzierung vom NS-Gedankengut forderte. Erst danach bewegte sie sich und verlas am Montag eine eidesstattliche Erklärung: Sie stehe zu den Grundwerten der Republik. »So habe ich auch das Verbotsgesetz als Symbol für die Abgrenzung vom Nationalsozialismus niemals infrage gestellt und werde es auch nicht infrage stellen.« Der knappe Text schließt: »Ich verurteile daher aus Überzeugung die Verbrechen des Nationalsozialismus und distanziere mich entschieden von der Ideologie des Nationalsozialismus.«

Nachfragen waren nicht erlaubt, aber dennoch dürfte der politischen Hygiene nach österreichischer Gepflogenheit vorerst Genüge getan sein. Wie viel Prozent der Stimmen Rosenkranz tatsächlich bekommt, werden die kommenden Wochen zeigen. Wie dann mit diesem Ergebnis umzugehen ist, darüber will IKG-Präsident Muzicant erst am Wahlabend nachdenken.