Anita Lasker-Wallfisch empfindet es als »Riesenglück«, zunächst nur eine Gestapo-Gefangene gewesen zu sein. Die heute 92-Jährige überlebte als Jüdin den Nationalsozialismus – Zwangsarbeit, Haft, Konzentrationslager.

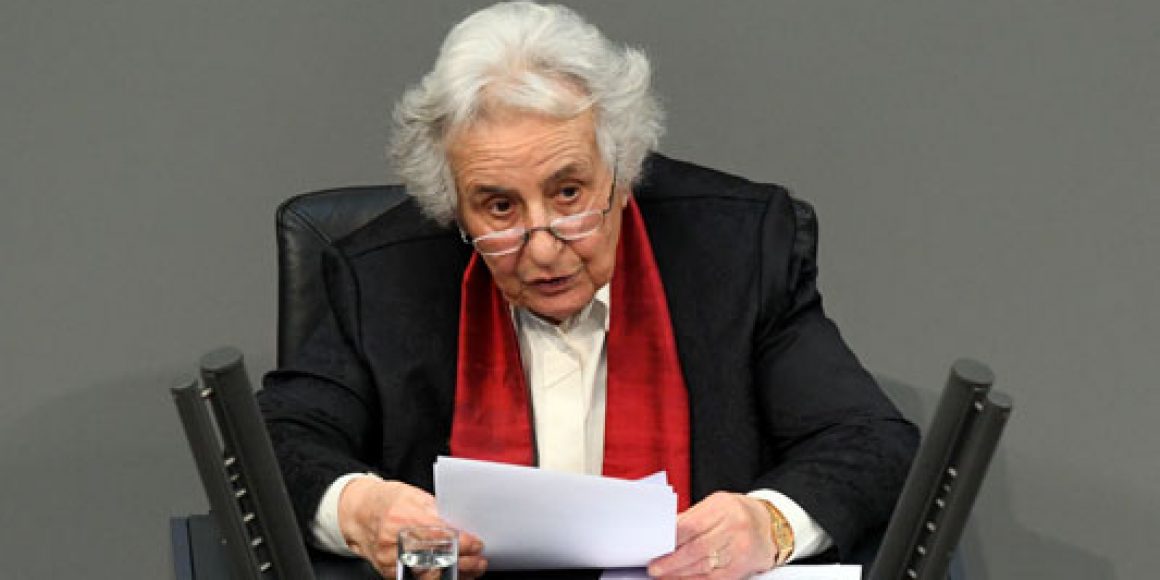

Ihr persönliches Martyrium unter den Nazis begann, als sie mit ihrer Schwester Renate beim Versuch der Flucht erwischt wird. Mit gefälschten Papieren wollten die die jungen Frauen nach Frankreich, berichtete sie am Mittwoch bei der Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer der NS-Zeit in Berlin.

Die Gestapo nimmt die beiden fest. Sie kommen nicht sofort nach Auschwitz, werden als Kriminelle behandelt. »Verbrecher bekamen einen Prozess, Juden waren Freiwild«, sagte Lasker-Wallfisch. Das war das »Riesenglück«, zunächst.

mädchenorchester Denn auch Anita und Renate Lasker kamen später nach Auschwitz. Die Eltern wurden schon 1942 von den Töchtern getrennt, deportiert und ermordet. Als Cellistin wird Anita Lasker im Vernichtungslager für das sogenannte Mädchenorchester verpflichtet. Die Musiker müssen beim Ein- und Ausmarsch der Arbeitstrupps, bei der Ankunft neuer Todgeweihter und zur Unterhaltung des Wachpersonals spielen. »Perversion« nennt das Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in seiner Ansprache zur Gedenkstunde. Gleichzeitig habe es ihr das Leben gerettet.

Anita Lasker-Wallfisch, die heute in Großbritannien lebt, spricht im Bundestag bewegend und konkret über das Erlebte. Die Musiker hätten in Auschwitz alles sehen können, »die Ankunftszeremonien, die Selektionen, die Kolonnen von Menschen, die Richtung Gaskammer gingen und in Rauch verwandelt wurden«. Schonungslos schildert sie die Krankheiten im Lager und wie Menschen bei lebendigem Leibe ins Feuer geworfen wurden, wenn die Gaskammern »nicht Schritt halten konnten«.

73 Jahre nach der Befreiung – die Schwestern Lasker erleben sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen – kommt die Musikerin mit der Bitte nach Deutschland, die Erinnerung an die Verbrechen wachzuhalten. Sie könne es der Jugend nicht verübeln, sich nicht damit identifizieren zu wollen, sagte die 92-Jährige bei der Gedenkstunde für die Opfer des Hitler-Regimes in Berlin. Die Generation der Täter gebe es nicht mehr. »Aber leugnen, dass auch das zur deutschen Vergangenheit gehört, darf nicht sein«, sagt sie.

In ihrer Rede vor den Abgeordneten, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), weiteren Vertretern der Verfassungsorgane und Zentralratspräsident Josef Schuster würdigte sie auch die Flüchtlingspolitik 2015. Die Aufnahme von Flüchtlingen sei eine »unglaublich generöse, mutige, menschliche Geste«. »Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen«, erinnerte sie an den verzweifelten Versuch vieler Juden, Hitler-Deutschland zu verlassen.

ausgrenzung Parlamentspräsident Schäuble sagte, man müsse immer wieder versuchen zu verstehen, wie es zu den Verbrechen kommen konnte. Der CDU-Politiker warnte vor Ausgrenzungstendenzen im heutigen Deutschland. Es gebe Anlass zur »Selbstbeunruhigung«, sagte Schäuble und verwies auf Verrohung im Internet, Anfeindungen gegen Muslime und den Anstieg bei Taten aus Hass, unter anderem auf Flüchtlinge.

Jeden Tag würden in Deutschland Menschen angegriffen, weil sie anders aussehen, »Fremde bleiben sollen«, sagte Schäuble. Er verurteilte zudem antisemitische Angriffe, die insbesondere in Deutschland »unerträglich« seien.

»An Auschwitz scheitert jede Gewissheit«, sagte Schäuble, an das Vertrauen in Menschen und letztlich »an uns selbst«. Dass das freie, friedliche und rechtsstaatliche Deutschland auf der Erfahrung unermesslicher Gewalt gebaut sei, dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Heute sei es ein Sehnsuchtsort für viele Menschen auf der Welt.

Der Bundestag erinnert jährlich zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar an die Opfer der Nationalsozialisten. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee Auschwitz. Allein dort hatten die Nationalsozialisten rund 1,1 Millionen Menschen ermordet. Seit 1996 ist der Gedenktag in Deutschland gesetzlich verankert. epd