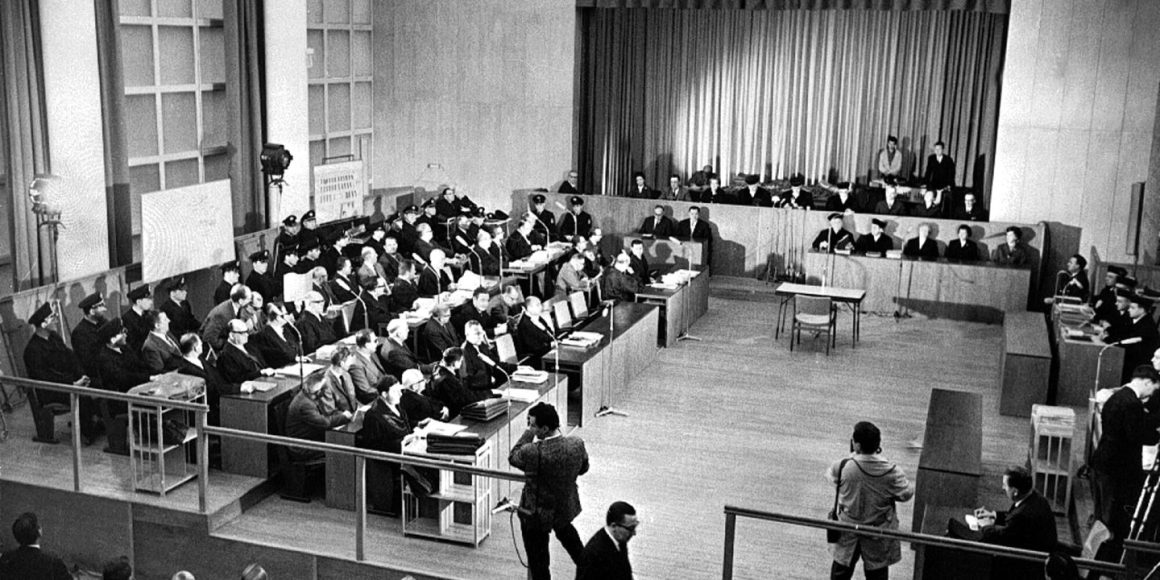

Das Wort Auschwitz kannte in den 50er- und 60er-Jahren in Deutschland kaum jemand. Dass das größte NS-Vernichtungslager überhaupt ins Bewusstsein von Nachkriegsdeutschen gelangte, hat wesentlich mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess zu tun, der vor 60 Jahren zu Ende ging. Am 19. und 20. August 1965 wurden die Urteile im bis dahin wichtigsten Verfahren gegen 20 NS-Verbrecher vor einem deutschen Gericht verkündet.

Zwei ganze Tage lang dauerte die Verlesung der Gräueltaten, die den Angeklagten angelastet werden konnten. Viele von ihnen hatten bis zum Prozess unbehelligt und teilweise sogar von im Konzentrationslager Erbeuteten in Deutschland gelebt. Sie waren auf freiem Fuß zum Gericht gekommen, mancher Wachpolizist salutierte den Herren in Anzügen, von denen viele Deutsche sich nicht vorstellen wollten, dass sie Mörder und Folterer gewesen waren.

Die Täter kamen teilweise auf freiem Fuß zu Gericht, Polizisten salutierten ihnen.

Das Bemerkenswerteste an diesem Prozess war, dass er überhaupt zustande kam. Denn nach den von den Siegermächten organisierten Nürnberger Prozessen wurden nur wenige weitere Verbrecher zur Verantwortung gezogen. Hochrangige Nazis machten auch in der Justiz wieder Karriere. Die Bevölkerung, auch Kanzler Adenauer, sehnte sich nach einem Schlussstrich.

Auschwitz-Überlebende waren als Zeugen auch aus den USA oder Israel angereist

Zu Prozessbeginn am 20. Dezember 1963 feierten die Frankfurter auf dem Weihnachtsmarkt am Römer. Es war Wirtschaftswunderzeit, man blickte nach vorn. Doch wer gleich daneben im Rathaus den Gerichtssaal betrat, wurde schonungslos mit der Vergangenheit konfrontiert. 211 Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz waren aus aller Welt angereist, um auszusagen. Viele von ihnen hörten erstmals wieder die deutsche Sprache, sahen ihren Peinigern in die Augen und sprachen über die Hölle, die sie durchlebt hatten. Unter den traumatischen Erinnerungen brachen Zeugen zusammen, oft mussten Pausen eingelegt werden.

Die Zuschauer – zunehmend auch Schaulustige, Schulklassen und schließlich auch deutsche Reporter – konnten kaum glauben, was sie hörten. Noch aber blieb die Erschütterung in der breiten Gesellschaft aus.

Auf der Anklagebank wollte niemand von den Verbrechen gewusst haben

Auf der Anklagebank unterdessen versteinerte Mienen. Alle 22 Männer, Mitglieder der Lager-Gestapo, Aufseher, Sanitäter und KZ-Ärzte, bestritten ihre Schuld, kaum einer zeigte Scham und Reue, viele machten Erinnerungslücken geltend. Selbst der Hauptangeklagte Robert Mulka, Adjutant des Lagerkommandanten Rudolf Höß, stritt ab, von den Vergasungen gewusst zu haben. Später reiste eine Delegation des Gerichts nach Auschwitz, inspizierte sein Büro, von dem aus eine Gaskammer zu sehen war.

Trotzdem konnte Mulka nicht als Täter mit Vorsatz, sondern nur als Gehilfe verurteilt werden und wurde schon kurze Zeit später wegen Haftunfähigkeit aus der Strafanstalt Kassel entlassen. Geurteilt wurde nach dem traditionellen deutschen Strafrecht. Daher musste jedem einzelnen Angeklagten persönliche Schuld nachgewiesen werden. Die Verteidigung behauptete, die Angeklagten hätten bloß mitgeholfen bei den Taten anderer, ohne eigenen Willen zur Tat. Die Rede war vom »Befehlsnotstand«. Selbst Mulka sei bloß Handlanger der eigentlichen Mörder, Hitler, Himmler und Konsorten, gewesen.

Milde Urteile einer Justiz ohne Werkzeug

Die Urteile fielen milde aus. Zwei Angeklagte waren wegen Krankheit ausgeschieden. Nur sechs Angeklagte wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Zehn Angeklagte kamen wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord mit zum Teil kurzen Zuchthausstrafen davon, einer erhielt eine Jugendstrafe, drei wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Für Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der den Prozess durch seine akribische Arbeit überhaupt erst in Gang gesetzt hatte, waren die Urteile enttäuschend. »Ich glaube, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer, die in Auschwitz gefallen sind, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele. Es ist nicht gefallen, und es wird auch nicht fallen«, sagte er mit Verbitterung.

»Ich glaube, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer, die in Auschwitz gefallen sind, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele.«

Als Jude und Sozialdemokrat hatte Bauer selbst den Terror der Nazis erfahren. Von vielen Deutschen seiner Generation erhielt er während des Prozesses Hass- und Drohbriefe. Doch anders, als sie es behaupteten, war Bauers Antrieb nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Bauer zweifelte an dem Narrativ der passiv ausführenden Gehilfen. Er war der Auffassung, »dass jeder, der in das Vernichtungsprogramm des Konzentrationslagers Auschwitz eingegliedert war und dort irgendwie anlässlich dieses Programms tätig wurde, sich objektiv an den Morden beteiligt hat und für alles Geschehene verantwortlich ist« – so fasste der Bundesgerichtshof in seinem Revisionsurteil von 1969 Bauers Position zusammen. Und lehnte sie ab.

Wer in Auschwitz Befehle ausführte, machte sich mitschuldig

Erst 2016 änderte der Bundesgerichtshof diese Linie und erkannte: Die Lager waren Teil einer »industriellen Tötungsmaschine«. Schon untergeordnete Tätigkeiten als SS-Buchhalter oder SS-Sekretärin konnten Beihilfe zum Mord im »organisierten Tötungsapparat« gewesen sein. Nur diese neue Begründung machte es möglich, in den vergangenen Jahren einige Prozesse gegen ehemalige KZ-Täterinnen und -Täter wegen Beihilfe zum Massenmord zu führen.

Der erste Auschwitz-Prozess entfaltete seine Wirkung nicht in den Urteilen einer noch gelähmten Justiz, sondern prägte das Verständnis der Naziverbrechen langfristig. Er brachte eine Wahrheit ans Licht, die die deutsche Debatte noch Jahrzehnte später aufrührte. Dass Auschwitz der Inbegriff für den Holocaust wurde, liegt auch daran, dass die Aussagen vieler Zeugen auf Tonband aufgenommen wurden. Nach und nach sind die Mitschnitte in schriftlicher Form und als Audiodateien öffentlich zugänglich gemacht worden. Bauer wollte die »Gesellschaft zum Hinsehen« zwingen. Sie sollte erst viel später hinhören.