Herr Lindner, Sie arbeiten derzeit an einem neuen FDP-Grundsatzprogramm und beschäftigen sich deshalb auch eingehend mit dem Verhältnis von Staat und Kirche. Wie viel Staat braucht die Kirche – und wie viel Kirche braucht der Staat?

Das Zusammenleben zwischen Menschen können nur weltliche Gesetze prägen. Der Rechtsstaat des Grundgesetzes ist keine blutleere Sammlung von Monopoly-Regeln, sondern eine Werteordnung. Sie muss die Klammer oberhalb unterschiedlicher Glaubensbe- kenntnisse sein. Nur das weltanschaulich neutrale Recht kann in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft den Zusammenhalt sichern und zur Versöhnung zwischen diesen verschiedenen Glaubensbekenntnissen führen.

Weltliche Gesetze müssen immer mehr Geltung haben als religiöse Gebote?

Im öffentlichen Raum ist das zwingend. In der Gesellschaft und der Privatsphäre kann und darf Religion eine andere Bedeutung haben, solange es keine Konflikte mit staatlichem Recht wie teilweise durch die Scharia gibt. Religiöse Gebote sind für den Einzelnen mitunter Quelle von Wahrheit, Sinn und Solidarität. Das darf man niemandem absprechen.

Der Staat ist laut Grundgesetz zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet. Faktisch aber werden zum Beispiel Bischofsgehälter hierzulande vom Staat bezahlt, obwohl 34 Prozent der Bevölkerung in keiner Kirche sind. Warum?

Im Staatskirchenrecht gibt es noch solche historischen Sedimente, über die in den nächsten Jahren zu sprechen sein wird. Ein neues Religionsverfassungsrecht muss aber nicht laizistisch sein, also eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche wollen. Unser Grundgesetz sagt mit großer Klugheit, dass der Staat trotz weltanschaulicher Neutralität Interesse an lebendigen Religionsgemeinschaften hat, weil sie Teil des verbindenden Kitts der Gesellschaft sind. Das heißt, der Staat ist in Bezug auf die einzelne religiöse Position neutral, ergreift aber Partei dafür, dass Menschen generell die Möglichkeit haben, ihr Glaubensbekenntnis zu leben. Zum Beispiel, indem er die Förderung des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen gewährleistet. Nur eben für alle Glaubensrichtungen – inklusive des Teils des Islams, der sich aufzuklären beginnt.

Im Rahmen der Debatte um Bundespräsident Wulffs Äußerungen zum Islam gab es in der politischen Diskussion geradezu eine Renaissance religiöser Kategorien. Hat Sie das verwundert?

Das hat mich sogar gestört. CSU-Chef Horst Seehofer etwa sagte damals pauschal, dass Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen nicht zu uns passen würde. Dabei sollte es keine politische Kategorie sein, woher jemand kommt und was jemand glaubt. Wer in Deutschland Verantwortung für den eigenen Lebensunterhalt übernimmt, die Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes akzeptiert, die deutsche Sprache beherrscht und am Bildungssystem partizipiert, der sollte hier seine Heimat finden können.

In der Integrationsdebatte wurde auch von Teilen Ihrer Partei das jüdisch-christliche Erbe Deutschlands beschworen. Ist diese Formel ideengeschichtlich richtig oder nur politisch korrekt?

Fraglos hat es bedeutende jüdische Intellektuelle in der abendländischen Geistesgeschichte gegeben. Gerade in Deutschland kann man aber nicht einfach so von einem jüdisch-christlichen Erbe sprechen. Ganz abgesehen davon würde gerade unsere Verfassungsgeschichte verklärt, wenn sie vor allem aus einer religiösen Perspektive interpretiert würde. Die Werte des Grundgesetzes lassen sich mit den Regeln der Vernunft begründen. Ich will aber gar keinen Gegensatz zwischen Vernunft und Glaube aufmachen. Auch ein säkularer Bürger kann in der Religion Orientierungspunkte finden, wie Jürgen Habermas bemerkt hat.

Wo finden Sie das erwähnte jüdische Erbe im Grundgesetz und in unserer Gesellschaft wieder?

Eine Religion wie das Judentum, die ihre eigene Freiheit jährlich mit dem Pessachfest feiert, entwickelt ein anderes Staatsverständnis als wir Deutsche, die seit Hegel den Staat als Verwirklichung des objektiven Geistes missverstehen. Das Judentum begründet zudem eine ganz andere Bildungstradition, weil auch der Handwerker seit Jahr- hunderten seine Gebete selbst gelesen hat. Die Tora lehrt Respekt gegenüber abweichenden Meinungen. Das prägt.

Ihre Partei hat kürzlich eine Aktuelle Stunde im Bundestag zum Thema Antisemitismus in der Linkspartei beantragt. Überrascht es sie, dass Politiker der Linken immer wieder antisemitische Positionen vertreten und von der Parteiführung auch noch in Schutz genommen werden?

Überraschung wäre eine Untertreibung. Das ist inakzeptabel. Ich will aber hier keine weiteren Speerspitzen gegen die Linkspartei schmieden. Es ist eine Herausforderung für die deutsche Gesellschaft insgesamt, gegen Antisemitismus anzukämpfen. Es muss eine Art Immunsystem in Deutschland geben, das solche antisemitischen Tendenzen immer wieder benennt und dann entschieden zurückweist.

Die NPD ist in den Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vertreten und äußert sich regelmäßig verfassungsfeindlich. Wie stehen Sie zu einem erneuten NPD-Verbotsverfahren?

Das ist eine juristische Frage, ob es tatsächlich hinreichend viele Gesichtspunkte gibt, die NPD verbieten zu können. Nicht auszudenken, es würde ein Verfahren angestrebt, und unsere unabhängigen Verfassungsgerichte sagen, die Partei könne nicht verboten werden. Das würde am Ende noch als Gütesiegel missbraucht.

Aber die NPD verneint doch ganz unverhohlen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Das hat man vor dem letzten Verbotsverfahren auch gesagt. Also muss man genau hinsehen. Prinzipiell sollten wir uns übrigens fragen, ob man sich einer Partei, die öffentlich agiert, vielleicht eher erwehren kann als einer verbotenen Organisation, die Strukturen und Netzwerke im Halbschatten unterhält.

Apropos Antisemitismus: Hat Ihre Partei den Möllemann-Komplex überwunden?

Ja. Es war eine schwierige Phase, die bald ein Jahrzehnt zurückliegt, aber das Immunsystem der FDP hat funktioniert. Jürgen Möllemann wurde als amtierender stellvertretender Vorsitzender der FDP, mitten im Bundestagswahlkampf 2002, durch den Beschluss eines Bundesparteitages gerügt. So etwas hat es in anderen Parteien weder davor noch danach gegeben. Als neue Entgleisungen im Bundestagswahlkampf dazukamen, wurde der schmerzhafte Trennungsstrich gezogen.

Gleichwohl hatte der damalige Parteivorsitzende Guido Westerwelle zunächst auf den Erfolg von Möllemanns antisemitischer Kampagne gebaut, und die endgültige Distanzierung kam reichlich spät. Finden Sie nicht, dass sich die FDP damals zu lange hat vorführen lassen?

Ich weise die Unterstellungen gegenüber Guido Westerwelle aus voller Überzeugung zurück. Jürgen Möllemann wurde gerügt, noch im Wahlkampf gab es eine harte Distanzierung von dem sogenannten Sharon-Friedman-Flyer. Die Partei hat nicht versucht, von Möllemanns Äußerungen zu pro- fitieren. Im Gegenteil, der öffentliche Streit zwei Wochen vor der Bundestagswahl wurde in Kauf genommen. Zu Recht.

Dass die Distanzierung der FDP von Möllemann rechtzeitig kam, sahen seinerzeit zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland und Hildegard Hamm-Brücher grundlegend anders. Die Grande Dame der Liberalen verließ noch am Tag der Bundestagswahl 2002 die Partei.

Ich respektiere andere Meinungen, aber nicht jede andere Meinung muss ich teilen.

Sie haben Möllemann in Nordrhein-Westfalen aus nächster Nähe erlebt. War er einfach antisemitisch oder verrückt?

Er war mit Sicherheit ein Freund der Palästinenser, mit vielen Kontakten in den arabischen Raum. Mehr kann ich über seine Motive nicht sagen. Im Jahr 2002 hat er sich dann völlig verrannt – das ist klar.

Verrannt, aber nicht antisemitisch?

Hinter seine Stirn konnte ich nicht sehen. Jürgen Möllemann ist tot. Deshalb sollte man ihn auch ruhen lassen. Gut wäre, man könnte heute noch einmal mit Ignatz Bubis darüber sprechen, der Jürgen Möllemann lange kannte. Dass beide über viele Jahre hinweg im Gespräch waren, sagt vielleicht auch manches aus.

Wie ist es jetzt um die Beziehungen zwischen Liberalen und Juden in Deutschland bestellt?

Ich glaube, dass das Verhältnis ausgesprochen gut und intensiv ist. Es gibt ein wechselseitiges Verständnis, einen regelmäßigen Austausch auf unterschiedlicher Ebene und gemeinsame Gespräche über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Deutschlands.

Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach in den deutsch-israelischen Beziehungen an?

Aufgrund der Geschichte ist klar, dass das deutsch-israelische Verhältnis einen besonderen und einzigartigen Charakter haben muss. Für Deutschland ist es Teil der Staatsräson, für Israels Existenz und Sicherheit einzustehen. Wenn man das zeitgemäß interpretiert, heißt das auch – wo es möglich und gewünscht ist – eine vermittelnde Rolle zwischen Israel und seinen Nachbarn einzunehmen, damit es irgendwann Frieden in der Region gibt.

Teilt die FDP Kanzlerin Merkels Ansicht, dass Israels Ministerpräsident Netanjuhu Obamas Forderung nach einem eigenen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 Folge leisten sollte?

Ich habe das Prinzip, dass ich mich zu den Details der Außenpolitik nicht äußere, deshalb nur so viel: Es ist klar, dass beide Seiten Konzessionen machen und darüber hinaus in einen fairen Austausch eintreten müssen. Genauso ist aber auch klar, dass es vielen Menschen in Israel schwerfallen muss, über eine friedliche Koexistenz nachzudenken, wenn fortwährend Raketen auf sie abgefeuert werden.

Das Gespräch führte Philipp Engel.

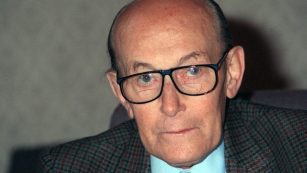

Christian Lindner

wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren. Er hat Politikwissenschaft, Staatsrecht und Philosophie studiert. Seit 2009 ist Lindner Mitglied des Deutschen Bundestags. Bei den Liberalen machte er von Nordrhein-Westfalen aus rasch Karriere. Auf Vorschlag des damaligen Parteichefs Guido Westerwelle wurde Lindner vor anderthalb Jahren zum FDP-Genereralsekretär gewählt.

www.christian-lindner.de