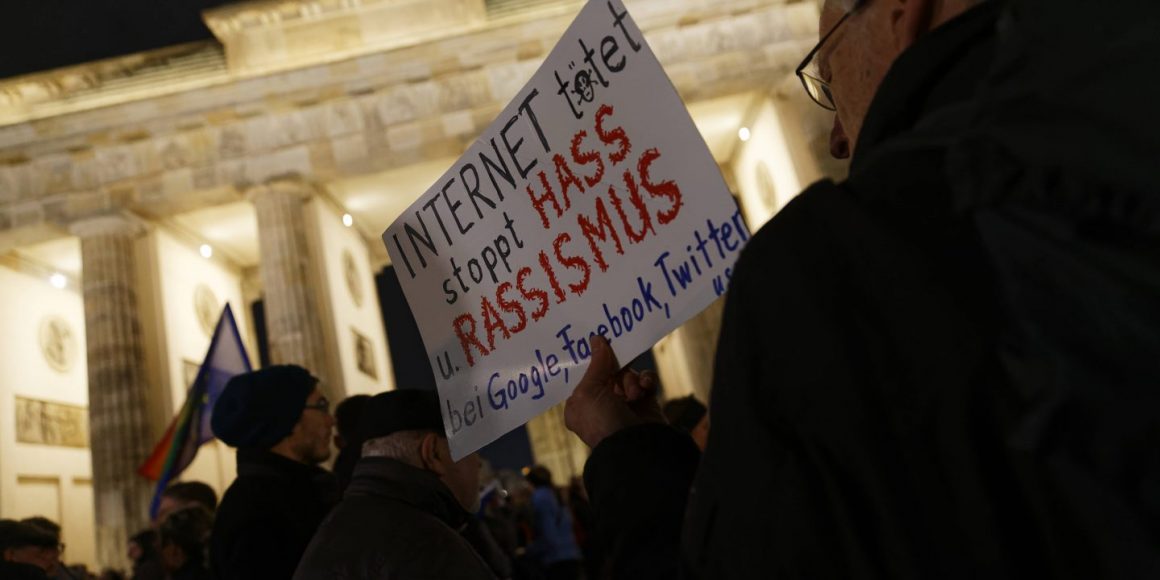

Im Entwurf zu ihrem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität diagnostiziert die Bundesregierung eine »zunehmende Verrohung der Kommunikation« im Internet, »insbesondere in den sogenannten sozialen Medien«. Ob das Internet für diese Verrohung nun ursächlich ist oder sie nur zunehmend sichtbar macht – es steht außer Frage, dass wir uns mit gewalttätigen rassistischen, sexistischen und immer stärker auch wieder antisemitischen Äußerungen und Narrativen konfrontiert sehen.

Wie die Bundesregierung anmerkt, führt das dazu, dass sich die Betroffenen vollständig aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Und es mündet immer öfter in physische Gewalttaten – zuletzt bei dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle im Oktober und bei der Ermordung von neun Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau vor einigen Tagen.

gesetzesentwurf Der Gesetzesentwurf erweitert zunächst eine Reihe von relevanten Straftatbeständen – unter anderem sollen Bedrohungen der sexuellen Selbstbestimmung oder der persönlichen Freiheit schon dort strafbar sein, wo die angedrohte Tat noch kein Verbrechen darstellt, und neben Rassismus und Fremdenfeindlichkeit soll sich in Zukunft auch eine antisemitische Motivation auf die Schwere der Strafe auswirken.

Der Gesetzesentwurf erweitert zunächst eine Reihe von relevanten Straftatbeständen.

Es ist eine wichtige und begrüßenswerte Erkenntnis, dass wir uns nicht nur um die Meinungsfreiheit derer sorgen sollten, die die digitale Öffentlichkeit mit ihrem rassistischen, sexistischen und antisemitischen Hass vergiften, sondern auch um die derer, die, von diesem Hass getroffen, lieber schweigen.

Optimistisch betrachtet, könnte der Gesetzesentwurf sogar Anzeichen einer größeren Wende im politischen Diskurs sein – einer Bereitschaft, den seit Jahren erstarkenden Rechtsextremismus endlich als solchen zu erkennen und zu bekämpfen.

internet Schon nach dem Anschlag von Halle gab es Äußerungen, die das bisher vorherrschende Narrativ vom verwirrten und isolierten Einzeltäter aufgaben und anerkannten, dass der Täter von einem Antisemitismus getrieben war, für den er im Internet Gleichgesinnte und Ermutigung gefunden hatte. Jetzt, nach den Morden in Hanau, sind diese Anzeichen noch deutlicher: Vertreter aller demokratischen Parteien waren sich einig, dass es sich dabei um einen rassistisch motivierten Terroranschlag handelt.

Aber so begrüßenswert die Absicht ist, Rechtsextremismus und Hasskriminalität klarer zu definieren und schärfer zu verfolgen, so problematisch ist die Maßnahme, die das Gesetz dafür vorsieht: Die Netzwerkbetreiber sollen rechtswidrige Inhalte in Zukunft nicht nur löschen, sondern sie außerdem mit allen vorliegenden Informationen über deren Verfasser an eine neu zu schaffende zentrale Meldestelle des Bundeskriminalamtes weiterleiten.

Viel zu lange ist die Politik den »besorgten Bürgern« am rechten Rand hinterhergelaufen.

Auf die zunehmende Entgrenzung des Hasses wird also mit einer zunehmenden Entgrenzung der Privatsphäre reagiert: Die Netzwerkbetreiber haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie im Zweifelsfall lieber zu großzügig löschen, und es besteht die berechtigte Sorge, dass sie ebenso großzügig melden werden. Wenn wir aber damit rechnen müssen, dass private Unternehmen nach eigenem Ermessen unsere Meinungsäußerungen mit unseren persönlichen Daten verknüpfen und an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten, wird auch das eine abschreckende Wirkung auf einen freien und demokratischen Meinungsaustausch haben.

NetzDG Auch dass die Maßnahmen sich, wie schon das aktuelle Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ausschließlich auf eine Handvoll großer Betreiber sozialer Netzwerke konzentrieren, ist problematisch. Die digitale Öffentlichkeit ist viel größer als diese Netzwerke, und Terroristen wie die von Halle und Hanau radikalisieren und vernetzen sich nicht auf Facebook oder Twitter, sondern auf Plattformen wie 8chan (heute 8kun), die völlig anonym genutzt werden und sich dem Zugriff des geplanten Gesetzes weitestgehend entziehen können.

Und schließlich ist die Fixierung der Politik auf das Internet bedenklich. Rassismus, Sexismus und Antisemitismus entstehen ja nicht erst online – sie durchziehen alle Lebensbereiche. Sie müssen deshalb nicht nur im Internet bekämpft werden, sondern in allen gesellschaftlichen Institutionen. Und da war die Politik in den vergangenen Jahren sehr zögerlich – viel zu lange ist sie den »besorgten Bürgern« am rechten Rand hinterhergelaufen, statt klar die Grenzen einer demokratischen Meinungsbildung aufzuzeigen.

Die Fixierung der Politik auf das Internet ist bedenklich.

Das Gesetz geht also einerseits zu weit, indem es private Unternehmen verpflichtet, massenhaft möglicherweise strafbare Äußerungen an das Bundeskriminalamt zu melden. Andererseits geht es nicht weit genug, da es weite Bereiche des Internets unangetastet lässt, in denen rechte Verschwörungstheorien gedeihen und ihre gewaltbereiten Anhänger finden.

Aber das ist nicht allein der Regierung anzulasten. Es liegt an uns allen, der Entgrenzung des öffentlichen Diskurses innerhalb und außerhalb des Internets entgegenzutreten. Hätten wir das in der Vergangenheit entschlossen genug getan, bräuchte es nun kein Gesetz.

Der Autor ist Professor für Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Von ihm erschien 2018: »Eine Frage der Moral: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen«.