Die Nachricht von Adolf Eichmanns Entführung erregte die deutsche Öffentlichkeit ähnlich stark wie die ersten Signale des Sputniks aus dem Weltall. Aber es war keine Bewunderung für diejenigen, die den Mitorganisator der Judenvernichtung gestellt hatten. Die Bürger der Bundesrepublik empörten sich 1960 vor allem über das angeblich völkerrechtswidrige Kidnapping des Verbrechers aus Argentinien. Das war Ausdruck einer verbreiteten Neigung der »moralisch Anspruchslosen«, Gras »über die Sache« – im Klartext: über alle NS-Verbrechen – wachsen zu lassen. Dazu passte, dass ebenfalls 1960 die Verjährung von Totschlag diskussionslos beibehalten wurde. Das deutsche »Gnadenfieber« war demoskopisch spürbar.

stammtische Dementsprechend fühlten sich alle, die an Nazi-Verbrechen beteiligt waren, relativ sicher. Sie setzten auf mildernde Umstände und artikulierten so zugleich die Überzeugung von Mitläufern, Angepassten, Zuschauern, ihnen sei die Mitwirkung am »Dritten Reich« befohlen worden. An deutschen Stammtischen hieß es dementsprechend immer wieder, man hätte sich der Vernichtung nicht entziehen können, habe um das eigene Leben fürchten müssen. Die »Auseinandersetzung mit der Vergangenheit«, ihre viel beschworene »Aufarbeitung« war Anfang der 60er-Jahre politisch riskant, versprach keine öffentliche Anerkennung. »Vergangenheitsbewältigung« war gefragt – im Sinne eines Abhakens der Ereignisse, eines Schlussstrichs, eines Endes der Schuldfrage.

Diese Stimmung muss sich ins Gedächtnis rufen, wer verstehen will, was das Gerichtsverfahren gegen Eichmann in der Gesellschaft bewirkte. Mit der Realität der NS-Verbrechen waren die Deutschen erstmals nach der Befreiung der Konzentrationslager konfrontiert worden. »Nichts gesehen, nichts gewusst!« oder »Befehlsnotstand«, lautete die stereotype Entlastung der Täter. Die Nürnberger Prozesse hatten zwar manche Augen geöffnet, zugleich aber das Gefühl verstärkt, »die da oben« seien verantwortlich, man selbst sei »verführt« worden.

lebenslügen Mit dem Eichmann-Prozess änderte sich das grundlegend. Es wuchs die Bereitschaft, die Realität des »Dritten Reiches« nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch die Lebenslügen als Ausflucht und Absurdität zu entlarven.

Der Völkermord an den Juden wurde in der Folge als langfristig geplantes, gegen die Widrigkeiten des Krieges konsequent verfolgtes Ziel in einem Rassen- und Weltanschauungskampf wahrgenommen – der die »Eliminierung« des europäischen Judentums auch dann noch konsequent vorantrieb, als die Niederlage bereits absehbar war.

global Anfangs wurde der Eichmann-Prozess in fast allen Medien kritisiert. Die deutschen Diplomaten jedoch hielten sich geschickt zurück, erkannten an, dass die Alliierten in der Moskauer Erklärung 1943 jedem NS-Verbrecher die Bestrafung am Ort ihrer Tat angekündigt hatten. Und der Vernichtungswille der Nazis hatte sich gegen ein ganzes Volk gerichtet, das 1948 einen eigenen Staat gründete. Der Prozess gegen einen der wichtigsten und kaltblütigsten NS-Täter konnte deshalb nur in Israel stattfinden.

Die Entscheidung des Hauptanklägers Gideon Hausner, vor dem Jerusalemer Gericht den gesamten Komplex der Vernichtung von sechs Millionen europäischen Juden sichtbar zu machen, veränderte das Bild von den NS-Verbrechen entscheidend. Dieser »Weltprozess« wurde zur globalen Geschichtsstunde.

Das Böse, banal? Der Staatsanwalt Fritz Bauer knüpfte wenige Monate nach der Verurteilung Eichmanns an Hausners Taktik an. Denn im Frankfurter Auschwitz-Prozess, der 1963 begann und Deutschland endgültig aufrüttelte, ging es ebenfalls nicht allein um die Schuld der Täter, sondern gerade auch um die Vorbereitung und Durchführung der Menschheitsverbrechen. Dennoch ist überraschend, dass nur wenige Schlagworte die Debatte bis heute bestimmen.

Immer noch lesen wir, Eichmann sei ein Bürokrat, ein bloßer Befehlsempfänger gewesen. Immer noch wird die »Banalität des Bösen« beschworen. Doch das Böse war nicht banal, Eichmann keineswegs nur ein »Bürokrat«, sondern ein diabolischer Überzeugungstäter, der bedrohte und dem Tod geweihte Juden als Ghetto-Polizisten und »Judenräte« an seinen Verbrechen beteiligte.

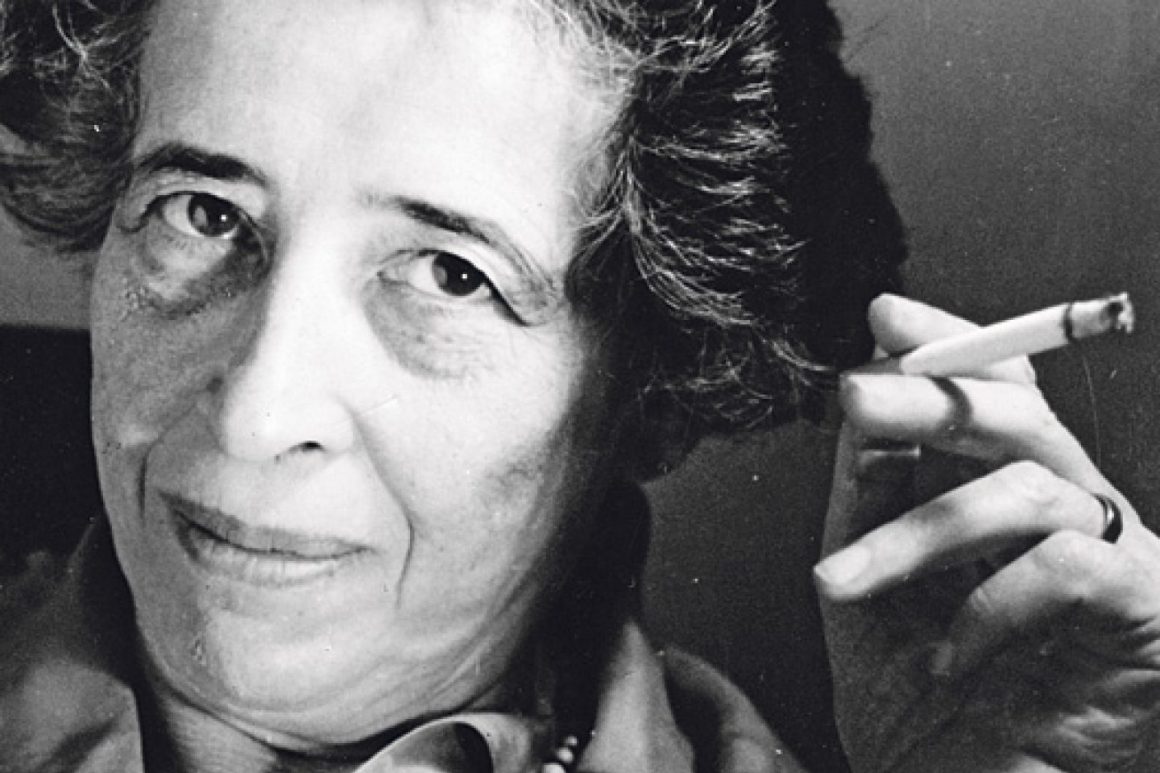

arendt Das hat die Philosophin Hannah Arendt nie verstanden. Eichmann hatte sich niemals nur als Rädchen in der industriemäßig organisierten Vernichtung gesehen. Er empfand sich als glühender Nationalsozialist und blieb antisemitischer Rassist. Noch Jahre nach dem Ende des NS-Staates bedauerte er, nicht alle 10,3 Millionen europäischen Juden umgebracht zu haben. Als er 1962 in Israel hingerichtet wurde, hatten die Deutschen begriffen, dass da kein Entführter, sondern ein Verbrecher sein Leben ließ.

Der Autor ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim.