Zunächst sprachen die Überlebenden. Zum Gedenken an die Befreiung des größten Vernichtungslagers der Nazis vor 70 Jahren, zu dem das Internationale Auschwitz Komitee am Montag in die Berliner Urania geladen hatte, wandten sich mit Marian Turski und Eva Pusztai-Fahidi zwei Menschen, die den Mördern in Auschwitz entkommen waren, an die geladenen Gäste, darunter Angela Merkel und viele weitere Spitzenpolitiker.

Zunächst hatte Christoph Heubner, der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Marian Turski gebeten zu sprechen. Der 88-jährige polnische Journalist, der Auschwitz und die Todesmärsche nach Buchenwald und Theresienstadt überlebt hat, verglich in seiner Rede die Geschichte mit einem Staffellauf, bei dem die Erinnerung wie ein Stab von Generation zu Generation weitergegeben werde.

»Es bedeutet, dass wir Überlebende euch unser Erbe, unseren Schatz an Erfahrungen übergeben – gute und schlechte.« Der Beginn von Auschwitz liege, so Turski, in der Demütigung von Menschen. Wenn heute ein Bosnier oder ein Türke, ein Israeli oder ein Palästinenser, ein Christ oder ein Muslim gedemütigt werde, dann sei das, »als beginne Auschwitz von Neuem«.

SCHULDGEFÜHLE Die Schriftstellerin Eva Pusztai-Fahidi aus Ungarn, die an ihre in Auschwitz ermordete Mutter und Schwester erinnerte, sprach auch über die Schuldgefühle, die sie hat, wenn sie an die Ermordeten denkt. »Warum ich? Warum bin ich am Leben geblieben?« Jetzt, 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, habe sie für sich endlich eine Antwort auf diese quälende Frage gefunden: »Weil ich eine Zeugin bin.«

Sie könne wohl für die Überlebenden sprechen, wenn sie sage: »Heute hassen wir niemanden mehr.« Aber Versöhnung, und da könne sie nur für sich sprechen, sei nicht möglich, der Schmerz sei immer noch da. Das Trauma, diese Hölle erlebt zu haben, könne sie nicht überwinden. »Die Wunde heilt nicht, sie ist immer neu.«

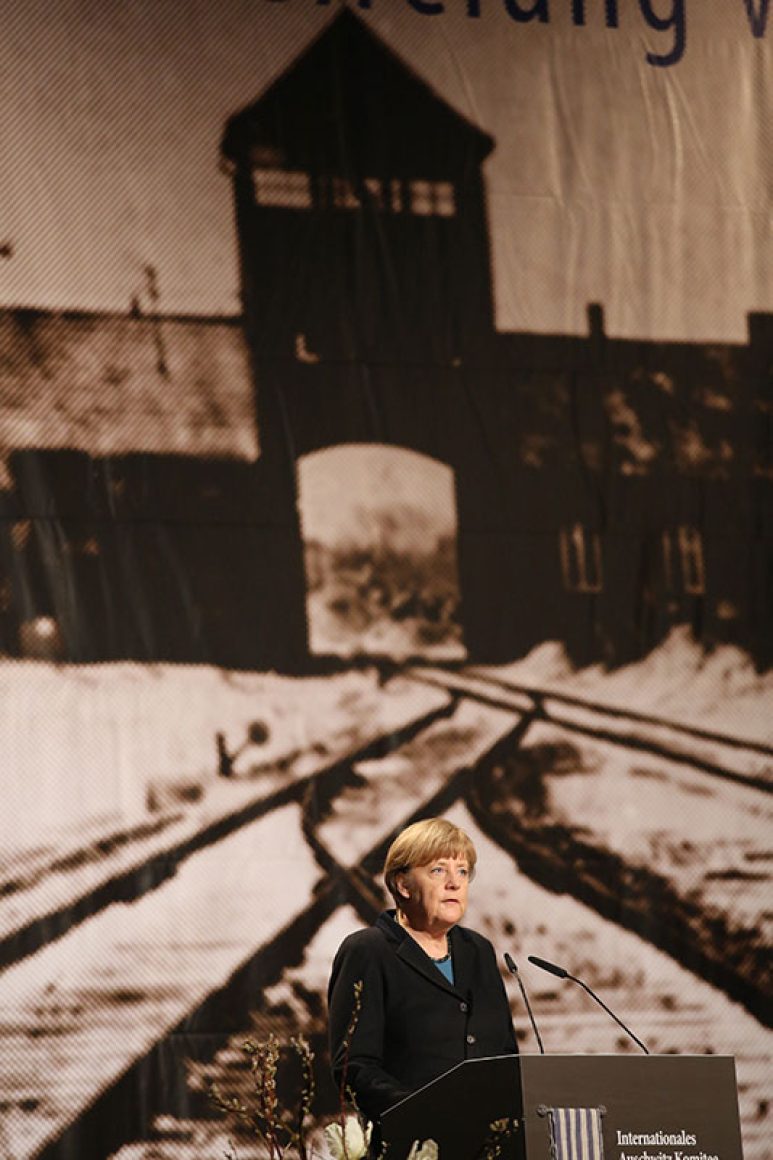

kanzlerin Erst zum Schluss der Gedenkstunde betrat Angela Merkel die Bühne. Sie sprach Eva Pusztai-Fahidi und Marian Turski ihren Dank aus, weil sie dafür sorgten, »dass Erinnerung über Generationen hinweg wach bleibt – dass aus ihr auch künftig Lehren gezogen werden können«.

Die Kanzlerin gedachte aller Menschen, »die von Deutschland im Nationalsozialismus verfolgt, misshandelt, gequält und ermordet wurden«. Sie nannte die sechs Millionen Juden, die umgebracht wurden, sie erinnerte an das Schicksal der Sinti und Roma, an die Menschen, die im Widerstand waren, an die Menschen mit Behinderung, an Homosexuelle, an Zwangsarbeiter, an die Menschen in den von Deutschland überfallenen Ländern. »Auschwitz ist eine Mahnung, was Menschen anderen Menschen antun können«, so Merkel. »Auschwitz ist eine grausame Zäsur in der Geschichte der Menschheit. Auschwitz steht für den von Deutschland begangenen Zivilisationsbruch der Schoa.«

Die Bundeskanzlerin sprach auch über die aktuelle Situation. Noch heute müssten in Deutschland viele Juden fürchten, angegriffen zu werden, wenn sie sich als Juden zu erkennen geben oder für den Staat Israel Partei ergreifen. »Es ist eine Schande, dass Menschen in Deutschland angepöbelt werden«, so Merkel. »Uns gegen jedes Aufkeimen von Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit zu wehren, ist unsere bürgerschaftliche, gesellschaftliche und staatliche Pflicht.«

Auch über die jüngsten Vorfälle in Frankreich sprach Merkel. »Dort richteten sich Hass und Gewalt gezielt gegen Menschen, die als Journalisten und Karikaturisten Gebrauch von ihrer Meinungsfreiheit gemacht haben«, so Merkel. »Dort richteten sich Hass und Gewalt gezielt gegen jüdische Kunden eines koscheren Supermarkts.« Beim Terror in Paris hätten sich zwei der großen Übel unserer Zeit gezeigt: »islamistischer Terrorismus und Antisemitismus«.

bundestag Am Dienstagvormittag fanden sich zahlreiche Überlebende, unter ihnen auch Marian Turski, im Bundestag ein, wo zur Gedenkstunde Bundespräsident Joachim Gauck sprach. Mit vielen Zitaten von Zeitzeugen erinnerte Gauck an das Menschheitsverbrechen Schoa. Ohne Auschwitz, sagte der Bundespräsident, gebe es keine deutsche Identität. Solange er lebe, so Gauck, werde er darunter leiden, dass Deutschland mit seiner Kultur zu diesen Verbrechen fähig war. »Selbst eine überzeugende Deutung des schrecklichen Kulturbruchs wäre nicht imstande, mein Herz und meinen Verstand zur Ruhe zu bringen.«

In den vergangenen Jahren hatte nicht das Staatsoberhaupt, sondern ein Überlebender zum, wie er seit 1996 in Deutschland offiziell heißt, »Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus« gesprochen. 2014 war es der russische Schriftsteller Daniil Granin gewesen.

Im Jahr zuvor hatte die Autorin Inge Deutschkron eine Rede gehalten. 2012 war der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki eingeladen gewesen. Vor ihm, 2011, hatte mit Zoni Weisz erstmals ein Repräsentant der Sinti und Roma vor dem Bundestag gesprochen. 2010 hatten mit dem israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres und dem polnischen Schoa-Überlebenden Feliks Tych gleich zwei Redner im Bundestag der Schoa gedacht.

Verantwortung Die Gedenkstunde hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert eingeleitet. Er sagte, dass die Nachgeborenen zwar nicht für die schreckliche Geschichte ihres Landes Verantwortung trügen – »für den Umgang mit dieser Vergangenheit aber schon«. Wie sich Deutschland der Zukunft stellen wolle, sei vom Verhalten zur eigenen Geschichte abhängig. »Deshalb ist es eine bleibende Aufgabe, die Erinnerung an das, was in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen ist, auch unter den nachwachsenden Generationen wachzuhalten.«

Lammert sprach zudem das »Ende der Zeitzeugenschaft« an und erinnerte daran, dass dies auch die Tätergeneration betreffe. Mithin müsse an die Stelle der dann wegfallenden juristischen eine moralische Aufarbeitung treten – und diese ende nie.