Wenn man eine jüdische Autorin bittet, einen Aufmacher für eine jüdische Zeitung zur Leipziger Buchmesse zu schreiben, und das Purimfest vor der Tür steht, so muss man davon ausgehen, dass sie sich zunächst auf das Thema Bücher stürzt. Sie ist nämlich Autorin, und sie ist Jüdin, sie muss also Bücher lieben. Und lassen Sie der jüdischen Buchautorin, nämlich mir, bitte dieses Klischee.

Bücher haben Zauberkräfte, was keine neue, aber eine wichtige Weisheit ist. Bücher können Welten erschaffen, Realitäten verschieben und Menschen erzählen. Jeder, der liest – und wir Juden sind ja ein belesenes Volk, das füge ich an dieser Stelle ein, weil ich meine, einen Bezug zum Judentum herstellen zu müssen bei jedem Satz, den ich schreibe –, weiß um die Kraft der Magie.

Um Worte, die den Atem stocken lassen oder beschleunigen. Um die Gleichzeitigkeit von Zwang und Angst: den Zwang, weiterlesen zu müssen, ohne Rücksicht auf Uhrzeit, Ort und Leben, um die Angst vor dem Abgrund danach – mit jeder gelesenen Seite nähert man sich bekanntermaßen dem Ende. Um die Menschen, die man besser zu kennen, mehr zu lieben, schmerzhafter zu spüren meint als diejenigen, die einem in der Realität begegnen, obwohl sie – so würde jemand sagen, der nicht liest – doch nur auf Buchseiten existieren.

klassiker Wer aber liest, weiß von Kindheit an um die Selbstverständlichkeit, mit der Tom Sawyer, Lolita und Gregor Samsa Teile von einem selbst werden. Die Bedeutung von Büchern liegt auch darin: dass wir uns selbst erweitern um die Menschen, die wir lesen. Dass wir verstehen, ohne uns Mühe geben zu müssen, all diejenigen, die uns in jedem anderen Zusammenhang so fremd erscheinen würden, auch einen Franz Biberkopf zum Beispiel.

Oder um die Klassiker abrupt zu verlassen und indezent in unserer derzeitigen, sich so rasch verschiebenden Realität zu landen: Menschen, die eine andere Kultur, eine andere Religion mitbringen. Menschen, die einem in der Realität Angst einjagen würden, möglicherweise.

Als Autorin lese ich nicht nur, ich schreibe auch Bücher. Und wie wahrscheinlich jeder andere Autor derzeit stelle ich mir die Frage, wie politisch das Schreiben sein kann, darf, muss. Und schwimme dabei, nach einer Antwort suchend, zwischen zwei Ufern: einer vermeintlichen, selbst auferlegten Verpflichtung, sich mit aktuellen politischen wie gesellschaftlichen Themen auch im Schreiben auseinanderzusetzen, und der Frage, wie platt, banal und möglicherweise auch unnötig ein Roman beispielsweise über syrische Flüchtlinge per se ist.

realität Aber dann lese ich wieder, und im Lesen lerne ich neue Menschen kennen, verstehen und lieben, die zwischen den Seiten leben, die ich lese, und blicke in Welten, in die ich in meiner homogenen Realität keinen Einblick bekäme, und lerne somit über das Leben und andere sowie zwangsweise über mich selbst dazu. Und denke, möglicherweise ebenfalls platt, dass Bücher ein Instrument sind, eines von vielen, um Angst durch Verständnis zu ersetzen und Menschen zu sehen, wo Verallgemeinerungen sind.

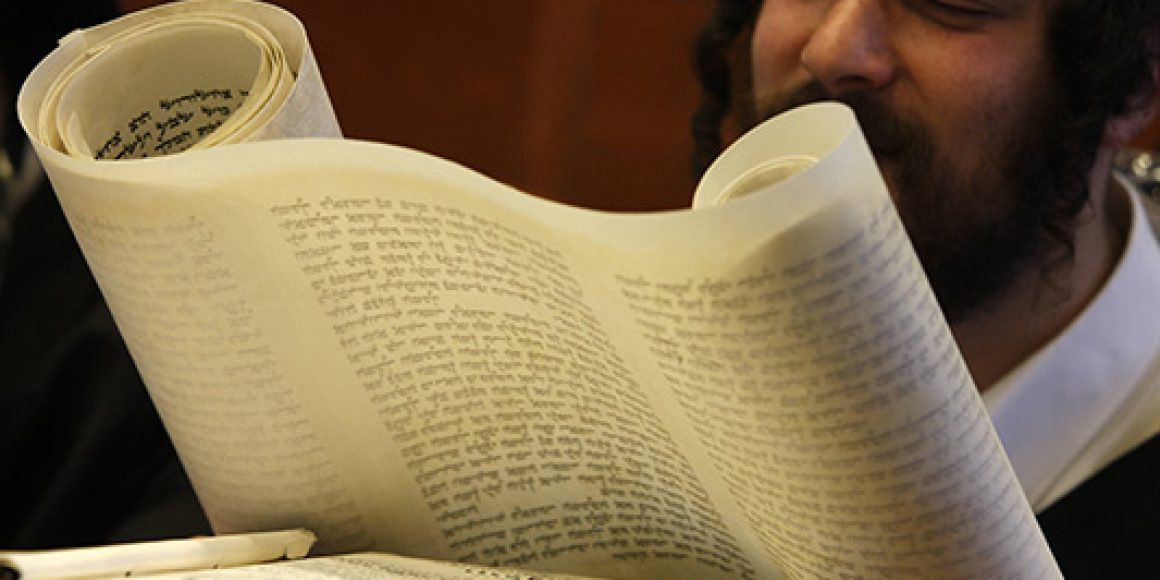

Womit wir beim Purimfest wären. An diesem Tag erinnern wir an eine Art von verallgemeinerndem, blindem, zur Auslöschung eines ganzen Volkes bereitem Hass. Dieser ist die Basis der Geschichte, die wir unseren Kindern in diesen Tagen erzählen. Ein Hass, der pauschal war und nach Vernichtung strebte. Und wir erzählen unseren Kindern weiter, wie gute Geschichten und Bücher das tun, wie sich damals Esther, eine Frau im Übrigen – auch das meine ich, in diesen Zeiten hervorheben zu müssen –, erhob und für das Überleben ihres Volkes kämpfte.

Wir erzählen diese Geschichte unseren Kindern, weil wir sie verstehen lassen wollen, warum wir sind, wie wir sind, und um ihnen zu zeigen, wie abstoßend, wie menschenunwürdig eine solch blinde Ablehnung von Gruppierungen ist, und auch um ihnen Esther zu erzählen, die Frau, die kämpfte. Und wir erinnern uns an diese Geschichte, wie wir uns an andere Geschichten erinnern, damit wir verstehen, wer wir sind und wie wir geworden sind, wie wir sind.

enttäuschung Und was sich daraus für mich beim Schreiben ergibt, mag plump klingen und einfach, und möglicherweise eine Enttäuschung sein, wenn eine jüdische Buchautorin einen Text zur Leipziger Buchmesse schreibt und wenige Tage danach das Purimfest gefeiert wird, vielleicht.

Andererseits kann es in Zeiten wie diesen, in denen in manchen Bundesländern jeder fünfte eine rechtsradikale Partei wählt, nicht genug Aufhänger, nicht genug Texte, nicht genug Erinnerungen geben an diese banal einfache, aber lebenswichtige Weisheit: nämlich, dass wir alle Menschen sind. Und dass wir Menschen alle unterschiedlich sind. Und dass wir, daraus folgend, uns gegenseitig menschlich behandeln müssen. Und nicht pauschal ablehnen dürfen, und nicht pauschal hassen können. Und aufstehen und kämpfen müssen für dieses menschliche Verhalten zu- und miteinander.

Die Autorin ist Schriftstellerin in München. 2015 erschien ihr jüngstes Buch »Null bis unendlich«.