»Auschwitz hatte nur einen Zweck, aber Bergen-Belsen war vielschichtig und dynamisch«, sagt Felicia Anchor, die nach Kriegsende im Displaced Persons Camp (DP-Lager) von Bergen-Belsen geboren wurde und heute in Nashville, Tennessee, lebt. Während sie in den Bus zur Gedenkstätte steigt, erzählt sie voller Energie und Wissen von ihren Kindheitserfahrungen an diesem Ort. Auf die Frage, wie sie in düsteren Zeiten wie diesen so positiv sein könne, antwortet sie mit einem breiten Lächeln. Es gehöre zum jüdischen Wesen, immer nach vorn zu blicken.

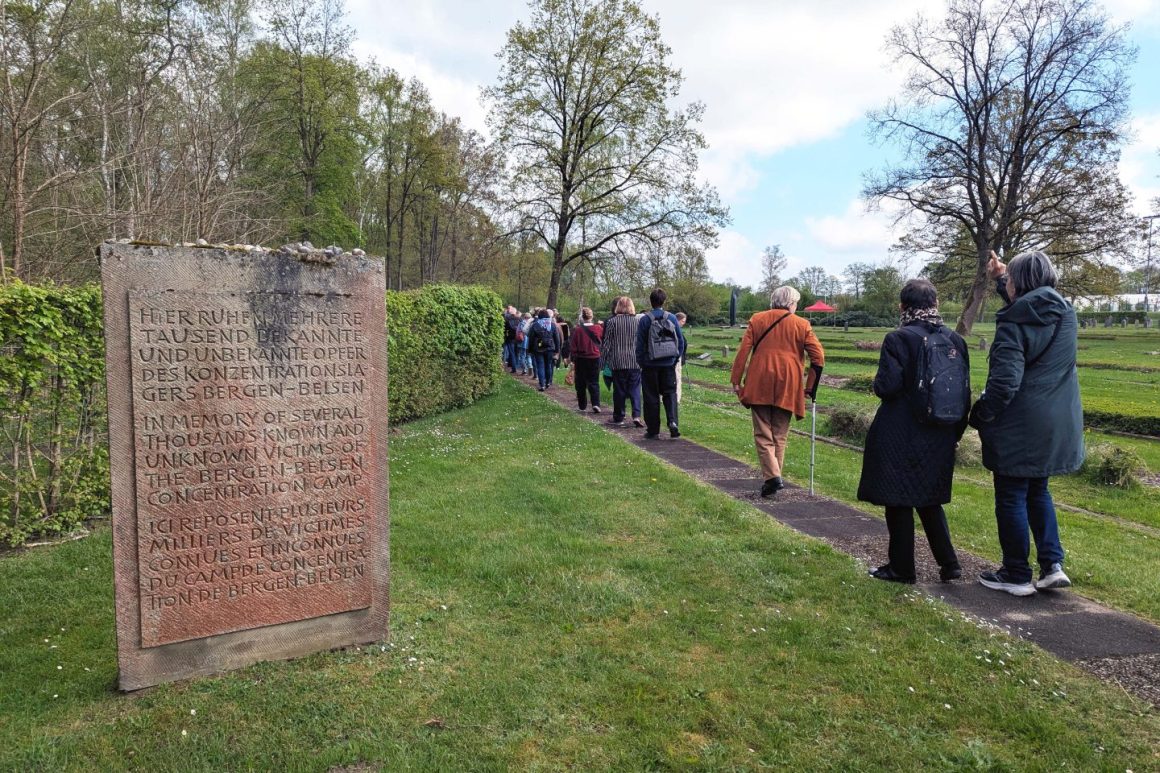

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen sind 1500 Menschen aus ganz Europa, den USA, Kanada und Australien zusammengekommen, um fünf Tage lang Erinnerungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Während sich am Sonntag deutsche, englische und israelische Regierungsvertreter, Militärs und Repräsentanten der verschiedenen Glaubensgemeinschaften in der Gedenkstätte versammelten, fand zwei Tage zuvor ein privateres Treffen statt, bei dem Überlebende, Kinder, die im DP-Lager geboren wurden, und Familienangehörige an Aktivitäten und Diskussionen in der Gedenkstätte teilnahmen.

Die Nazis ließen Unterernährung und Typhus morden

Nachdem sie aus den Bussen gestiegen waren und auf das Lagergelände blickten, begrüßten und umarmten sich alle mit großer Vertrautheit. Man unterhielt sich über Enkelkinder, Politik, Reisen, aber auch darüber, wie sehr sich der Ort verändert habe, seitdem man zuletzt hier war.

Während des gesamten Krieges hatte das Lager eine Vielzahl von Funktionen. Es war ein Ort körperlicher und seelischer Misshandlungen, voller Krankheiten und überfüllter Baracken.

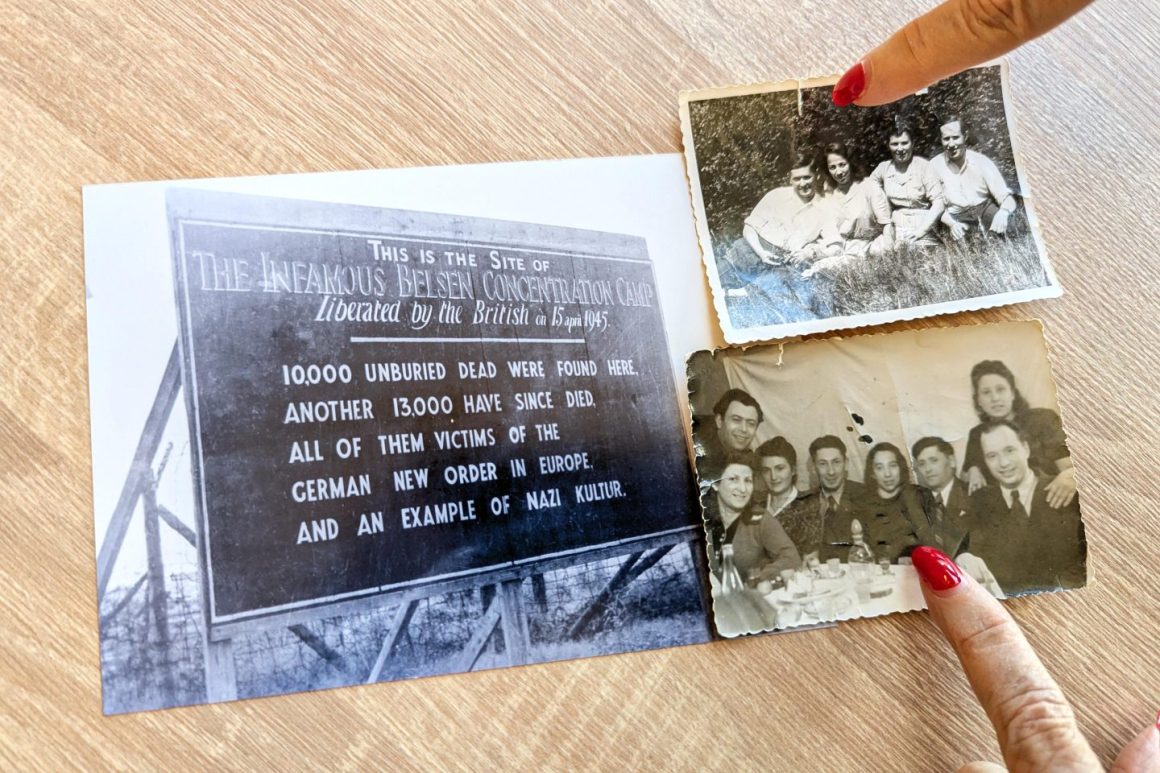

Es gab keine Gaskammern oder Massenerhängungen, die Nazis ließen Unterernährung und Typhus morden. Nach der Befreiung am 15. April 1945 durch die britische Armee wurde in der nahe gelegenen Kaserne ein Notkrankenhaus eingerichtet, das sich zu einem Lager für Vertriebene, sogenannte Displaced Persons, entwickelte. Es war das größte Lager in Europa. 2000 Babys wurden hier geboren – eine der höchsten Geburtenraten der Geschichte. Das Lager wurde 1950 geschlossen.

Da es heute eine aktive deutsche Militärbasis ist, sind viele Gebäude des DP-Lagers für Besucher geschlossen. Doch die Gruppe erhält trotzdem teilweise Zugang. Vor dem ehemaligen Notkrankenhaus der britischen Streitkräfte, das zu einem Gesellschaftsraum umfunktioniert wurde, zeigt Susan Schwartz stolz ein Bild, auf dem sie im Alter von drei Jahren auf der Treppe sitzt. Sie wurde hier geboren, ein »DP-Baby«.

Ihre Eltern hatten sich am Tag der Befreiung kennengelernt und einen Monat später geheiratet. Susan erinnert sich gern daran, wie sie hier Eis gegessen und ihre Hühner gefüttert habe, und wenn man ihr zuhört, könnte man meinen, dass sie eine normale Kindheit hatte. Doch dann sagt sie: »Ich hatte auch einen Hund. Der wurde von der SS zurückgelassen. Ein sehr beschützendes Tier, aber er hatte ein eingebranntes Hakenkreuz am Ohr.«

Familien der »DP-Babys« kauften Häuser in derselben Straße

Ihre Familie lebte vier Jahre lang auf dem Zeltplatz. Warum? »Weil niemand sie wollte«, so Schwartz. Schließlich bekamen sie die Chance, nach Toronto zu gehen. »Diejenigen, die zusammen auf dem Schiff waren«, seien für immer Freunde geblieben. Die Familien der »DP-Babys« hätten Häuser in derselben Straße, in derselben Gegend gekauft, damit sie als Gemeinschaft zusammenbleiben konnten – was den Übergang in ihr neues Leben erleichterte.

Karen Lasky, ein weiteres »DP-Baby«, sagt: »Dies ist auch ein Ort der Wiedergeburt. Wir wissen, dass hier schreckliche und tragische Ereignisse stattgefunden haben.« Aber sie hoffe, dass ihre Geschichten zusammen mit denen der Überlebenden erzählt »und dass so beide Geschichten weitergetragen werden«.

Als der Bus auf dem Friedhof des DP-Camp-Geländes anhält, geht John Frasman zügig zu einer Gedenktafel in der ersten Reihe. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern liest der heute in Jerusalem lebende KZ-Überlebende den Namen seiner Cousine laut vor: Helena Rabbie.

In Bergen-Belsen wurden insgesamt 52.000 Menschen getötet

Als die britischen Soldaten das Lager befreiten, fanden sie Tausende unbegrabene Leichen und Zehntausende schwerkranke Gefangene vor. Im Lager Bergen-Belsen wurden insgesamt 52.000 Menschen getötet. Viele starben noch unmittelbar nach der Befreiung. Deren Massengräber befinden sich bis heute auf dem Lagergelände.

Auch Helena starb kurz nach der Befreiung. Ihr Körper konnte die von den britischen Soldaten verabreichte Nahrung nicht mehr verarbeiten. »Ich war mit meiner Mutter und meinem Vater hier«, beginnt Frasman zu erzählen. »Mein Vater war in der Männerbaracke. Ende Oktober 1944 wurden wir dorthin gerufen, wo mein Vater untergebracht war. Wir sahen ihn tot daliegen, keine Muskeln, nur Haut und Knochen. Ich war fünf Jahre alt.«

»Ich hatte einen Hund. Er war von der SS zurückgelassen worden.«

Susan Schwartz

John war einer von 2500 Gefangenen, die am 13. April 1945 in Farsleben befreit wurden, als die US-Armee einen Zug mit jüdischen Gefangenen aus Bergen-Belsen stoppte, die nach Theresienstadt deportiert werden sollten. Er wurde in die »menschliche Wäscherei« gebracht. Dort wurde er gewaschen und desinfiziert und dann ins DP-Lager geschickt. Mithilfe des Roten Kreuzes konnte seine Familie nach Amsterdam zurückkehren, aber nicht mehr in ihr Zuhause, wo nun andere Menschen wohnten.

»Ich glaube, die Geschehnisse im Lager haben mich viel stärker beeinflusst, als mir bewusst war«, sagt Frasman. »Wir lebten bei einem Freund, der uns nach drei Wochen wegen meines schlechten Benehmens aufforderte, auszuziehen. Erst als ich 19 Jahre alt war, habe ich durch eine Konferenz von Holocaust-Historikern in Oxford ein anderes Kind kennengelernt, das Belsen überlebt hatte. Es gab damals einfach keine Therapie für uns.«

Mithilfe des Roten Kreuzes konnte die Familie nach Amsterdam zurückkehren

Laurence Skinner ist die Tochter der Holocaust-Überlebenden Jeannine Guillemant, die mit ihrer Familie an der Veranstaltung teilnimmt. Guillemant wurde in Nancy, Frankreich, geboren und überlebte sowohl Auschwitz als auch Bergen-Belsen. Sie war die einzige Überlebende ihrer 13-köpfigen Familie. Im Zelt zwischen den anderen Familien sitzend, sagt ihre Tochter, wie viel »Freude« sie unerwartet an diesem Ort erlebt habe, »das Überleben über die Generationen hinweg zu sehen, andere Enkelkinder zu sehen und wie sie nicht nur Bergen-Belsen überlebt haben, sondern auch das, was danach kam«.

Es sei nicht einfach gewesen, als Kind einer Holocaust-Überlebenden aufzuwachsen, sagt sie. Es habe ihr Leben und das ihrer Kinder beeinflusst. Erst durch Therapie seien sie und ihre Tochter sich des transgenerationalen Traumas bewusst geworden und konnten die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) erkennen. »Die Therapie hat mir geholfen zu verstehen, dass die Erziehung meiner Mutter keine normale Erziehung war.«

Während der fünf Tage in Bergen-Belsen können die Gäste auch das Museum erkunden und mit den Mitarbeitern sprechen. Für einige ist es eine Gelegenheit, persönliche Fragen zu stellen und Antworten für sich zu finden. Jan Sigworth, ein 27-jähriger Pole, der in Großbritannien lebt, besucht das Lager mit seiner Familie, um mehr über seine Urgroßmutter zu erfahren. Sie war Mitglied der Armia Krajowa, der größten polnischen Widerstandsbewegung im Untergrund während des Zweiten Weltkriegs. Sie war damals an die SS verraten und als Gefangene nach Bergen-Belsen verschleppt worden.

Erst durch Therapie wurde das transgenerationale Trauma bewusst

Bergen-Belsen war auch das größte Kriegsgefangenenlager, in dem zeitweise 95.000 Inhaftierte, darunter sowjetische, italienische und polnische Staatsangehörige, ums Überleben kämpften. Nach Angaben der Gedenkstätte Bergen-Belsen wurden nach dem Warschauer Aufstand von 1944 Angehörige der Armia Krajowa in das Lager gebracht. Sigworth spricht über seine Kindheit in Krakau und sagt, er sei sich später im Leben seiner eigenen Vorurteile bewusst geworden, die ein Produkt des polnischen Nationalismus waren. »Jede Nation könnte das tun. Es ist nicht spezifisch für Deutsche, dass das passiert ist«, sagt Sigworth. »Ich habe viel darüber nachgedacht, denn ich erinnere mich, dass ich als Pole immer diesen seltsamen Hass auf Deutsche hatte, den ich nicht wirklich verstehen konnte.«

Wenn er über die Gespräche nachdenke, die er in der Gedenkstätte geführt hat, bei denen er auch mit Deutschen zu tun hatte, habe er erkannt, dass sie »das komplette Gegenteil des Stereotyps sind, mit dem ich aufgewachsen bin«. Wenn man die Gräueltaten sehe, die hier geschehen sind, frage man sich, was einen solchen Hass auf Menschen nur auslösen könne. Sigworth antwortet sich selbst: »Gruppen von Menschen als Ausrede zu benutzen, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft.« »Die Nazi-Ideologie gab den Juden und den Polen die Schuld. Und wir sehen das heute wieder in der Welt, wenn es um ›Einwanderer‹ und ›die anderen‹ geht.« Es gebe zwar keine Konzentrationslager mehr, aber er frage sich, ob es jemals wieder so weit kommen könnte.

»Es ist etwas anderes, die Geschichten aus erster Hand zu hören als in einem digitalen Archiv.«

Daniel Steinman

Die Gespräche mit den anderen Teilnehmern und das Nachdenken über den Tag arbeiten auch in dem Rechtsanwalt Daniel Steinman aus London. Es sei wichtig, hier zu sein, um die Ereignisse zu verstehen, die sich hier zugetragen haben, sagt der 30-Jährige. Der Enkel eines Überlebenden merkt an, dass »diese Geschichten isoliert von ihrem Ort zu hören, sie ihrer Realität beraubt«. Es sei etwas anderes, sie aus erster Hand zu hören als in einem digitalen Archiv. »Es liegt in unserer Verantwortung, diese Geschichten weiterzutragen, weil wir sie aus erster Hand gehört haben.«

Steinman betont, wie wichtig es sei, in Einrichtungen wie Museen und Gedenkstätten zu investieren. »Sie müssen über die Mittel verfügen, um in der Sprache künftiger Generationen zu kommunizieren und mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten. Denn diese werden einfach nicht mehr in der Lage sein, mit einem Überlebenden persönlich zu sprechen. Wir können uns nicht mehr auf deren Anwesenheit verlassen.«