Womöglich ist es ganz einfach zu heiß in Israel, um Spitzenfußball zu spielen. Oder vielleicht ist es wegen der Fans, die lieber telefonieren und Sonnenblumenkerne knacken, als ihr Team anzufeuern. Es könnte auch sein, dass die Spieler die Lust verlieren, weil sie in der zweiten Halbzeit oft vor fast leerer Kulisse kicken: Die meisten Zuschauer gehen früher, um nach dem Spielende nicht im Stau zu stecken.

Das sind einige weniger ernste Gründe, warum das Niveau der Fußballspiele in Israel im Vergleich zu den europäischen Ligen zu wünschen übrig lässt. Auch das Nationalteam war bei internationalen Meisterschaften bisher alles andere als erfolgreich.

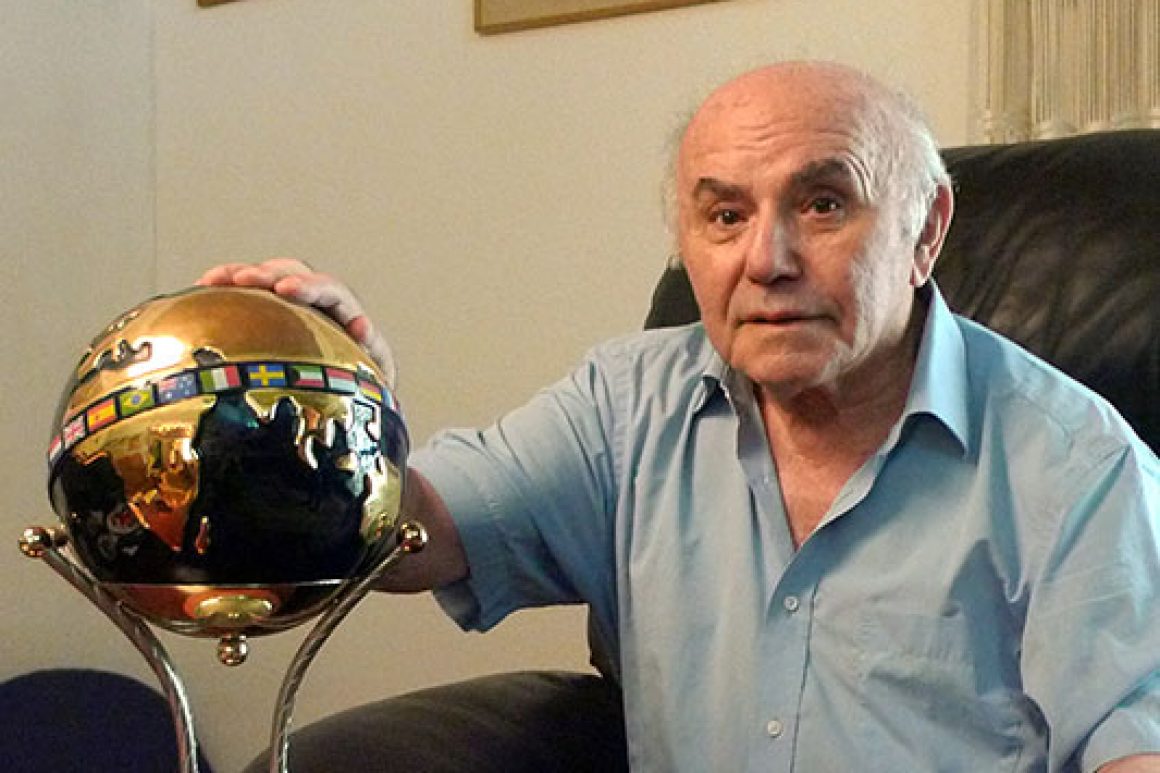

ausnahme Letzteres führt die Fußballstatistik gnadenlos vor Augen: Auf den Teilnehmerlisten aller bisherigen Fußballweltmeisterschaften heißt es zu Israel durchgängig: »Nicht qualifiziert«. Mit einer Ausnahme: Mexiko 1970. »Qualifiziert«, lautet der Eintrag in dieser Rubrik. Und etwas weiter rechts in der Spalte »Trainer« steht: »Emanuel Schaffer«.

Wer ist der Mann, der dieses Wunder damals vollbracht hat? Aufsätze, Interviews und Erinnerungen zeigen das Bild eines Menschen, der durch seine Liebe zum Fußball Grenzen überwand und das Verhältnis Israels zu Deutschland entscheidend geprägt hat.

Emanuel Schaffer kam am 11. Februar 1923 im polnischen Drohobycz zur Welt. Kurz nachdem er geboren war, zog die Familie nach Recklinghausen, wo er die jüdische Grundschule besuchte und bereits mit dem Fußballspielen begann. Weil er stets mit allem kickte, was ihm in den Weg kam, »gab es zu Hause oft Ärger wegen der kaputten Schuhe«, erzählte er Jahrzehnte später in einem Interview.

Als Hitler an die Macht kam, zogen die Schaffers nach Metz und kehrten 1937 nach Drohobycz zurück. Fußball blieb im Zentrum von Schaffers Interesse. Als Gymnasiast wurde er Mitglied im zionistischen Fußballverein Betar Drohobycz und verbrachte dort einen Großteil seiner Freizeit. »Die Familie lebte im Milieu jener Dörfer und Kleinstädte, in denen das jiddische Leben zwischen Rabbiner und Nebbich pulsierte. Einem Milieu, das im Zweiten Weltkrieg vollständig ausgelöscht werden sollte«, schrieb das österreichische Fußballmagazin Ballesterer über Schaffers Herkunft.

ghetto Im Sommer 1940 stürmten mutmaßlich Deutsche das Haus der Familie Schaffer im Ghetto von Stanislawow und brachten die Eltern und die drei Schwestern um. Der 17-jährige Emanuel blieb nur zufällig am Leben, weil er in der Schule war. Von dort flüchtete er und schlug sich bis nach Alma Ata in Kasachstan durch, wo er vier Jahre lang in einem Arbeitslager interniert war. Aber auch dort spielte Schaffer Fußball: bei Dynamo Alma Ata. Nach 1945 kehrte er zunächst nach Polen zurück und begann seine eigentliche Fußballkarriere: Fünf Jahre lang spielte er dort in der Zweiten Liga, bevor er 1950 nach Israel auswanderte.

Hier arbeitete Emanuel Schaffer als Hafenarbeiter und spielte für Hapoel Haifa. Der Linksaußen stürmte später noch für Hapoel Kfar Saba und schaffte es 1954 in die Nationalelf seiner neuen Heimat. Seine Länderspielbilanz: sechs Spiele, sechs Tore. »Es handelt sich hier um eine exemplarische Fußballkarriere eines Diasporajuden, der die Schoa bewusst erlebte und sich am Ende für die zionistische Lösung entschied«, schreibt der israelische Historiker Moshe Zimmermann in einem 2013 erschienenen Aufsatz mit dem Titel »Zwischen Diaspora und Eretz Israel – Fußball als Element des Kulturtransfers«. Zimmermann ordnet Schaffer einer Gruppe von Diasporajuden zu, die eine Ausnahme in der israelischen Gesellschaft in der Zeit des Aufbaus des Staates bildeten: Alle waren Fußballtrainer, und allen gelang es, sich Anerkennung zu schaffen. Ihre Vergangenheit wurde nicht thematisiert. Diasporajuden galten als »muskel- und nervenschwach« und passten nicht ins Bild des zionistischen Ideals vom »starken Juden«.

traum 1958 kehrte Schaffer nach Deutschland zurück. Auch damit passt er laut Zimmermann ins Bild: Viele Sportler hatten keine Berührungsängste mit dem Land der Täter. Wie sehr dies auch mit der Bewältigung des Erlebten zu tun hatte, ist individuell verschieden. Für manche waren sportliche Erfolge eine späte Genugtuung. Andere – wie Schaffer – zogen aus der Rückkehr Nutzen für ihren Lebenstraum: »Ich wollte immer Trainer werden«, so Schaffer.

Wenig später erwarb Schaffer an der Sporthochschule Köln das Fußballlehrerdiplom und trainierte gleichzeitig den Verbandsligisten Rhenania Würselen. Einerseits wollte er Erfahrungen sammeln, andererseits brauchte er Geld. Leiter seines Lehrgangs war Hennes Weisweiler, der bis 1970 als Hochschuldozent das internationale Renommee der DFB-Trainerausbildung begründete. Die beiden wurden Freunde.

Zurück in Israel wurde »Eddi«, wie Schaffer auch genannt wurde, »zum Verbindungsmann zwischen dem deutschen und israelischen Fußball«, schreibt Zimmermann. So organisierte er vor der WM 1970 in Mexiko ein Freundschaftsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Israel. »Damit begann eine einzigartige Erfolgsgeschichte«, sagt Manfred Lämmer, Sporthistoriker aus Köln, der damals dabei war.

Die Umstände der Spiels waren alles andere als normal. »Borussia Mönchengladbach flog in geheimer Mission nach Tel Aviv – in einer Maschine der deutschen Luftwaffe«, erinnert sich Lämmer 2012 in einem Radiointerview. Alle seien mit gemischten Gefühlen nach Israel gereist: »Die schwierigsten Beziehungen, die Deutschland überhaupt hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die gegenüber Israel.«

Dann war es so weit: Am 12. Februar spielt im ausverkauften Bloomfield-Stadion in Tel Aviv zum ersten Mal ein Fußball-Bundesligist in Israel. Die Gastgeber verloren 0:6, aber das tat der Begeisterung der Israelis keinen Abbruch: Das deutsche Team wurde begeistert verabschiedet.

Anekdote Es war der Beginn einer beispielhaften Freundschaft, die dieses Jahr im Februar mit dem Zukunftspreis der Israelstiftung in Deutschland für Borussia Mönchengladbach gekrönt wurde. Dass Schaffer nicht nur im Sport Bande knüpfte, sondern auch Ehen stiftete, ist eine nette Anekdote am Rande. Gisela Weisweiler, die Frau des verstorbenen Trainers, hat sie bei der Preisverleihung erzählt: »Die beiden waren auf einer Feier bei der Firma, für die ich damals gearbeitet hatte. Eddi ist der Stifter unserer wunderbaren Beziehung.«

Schaffer hielt große Stücke auf deutsche Trainingsprinzipien wie die Betonung von Disziplin und Ausdauer. So revolutionierte er den Fußball in Israel. In einem Interview ein Jahr vor seinem Tod erinnerte er sich an seinen ersten Tag als Nationalcoach. »Ab jetzt trainieren wir dreimal«, habe er gesagt. »An welchen Tagen?«, hätten die Spieler daraufhin gefragt. Sie konnten nicht glauben, dass Schaffer dreimal täglich meinte.

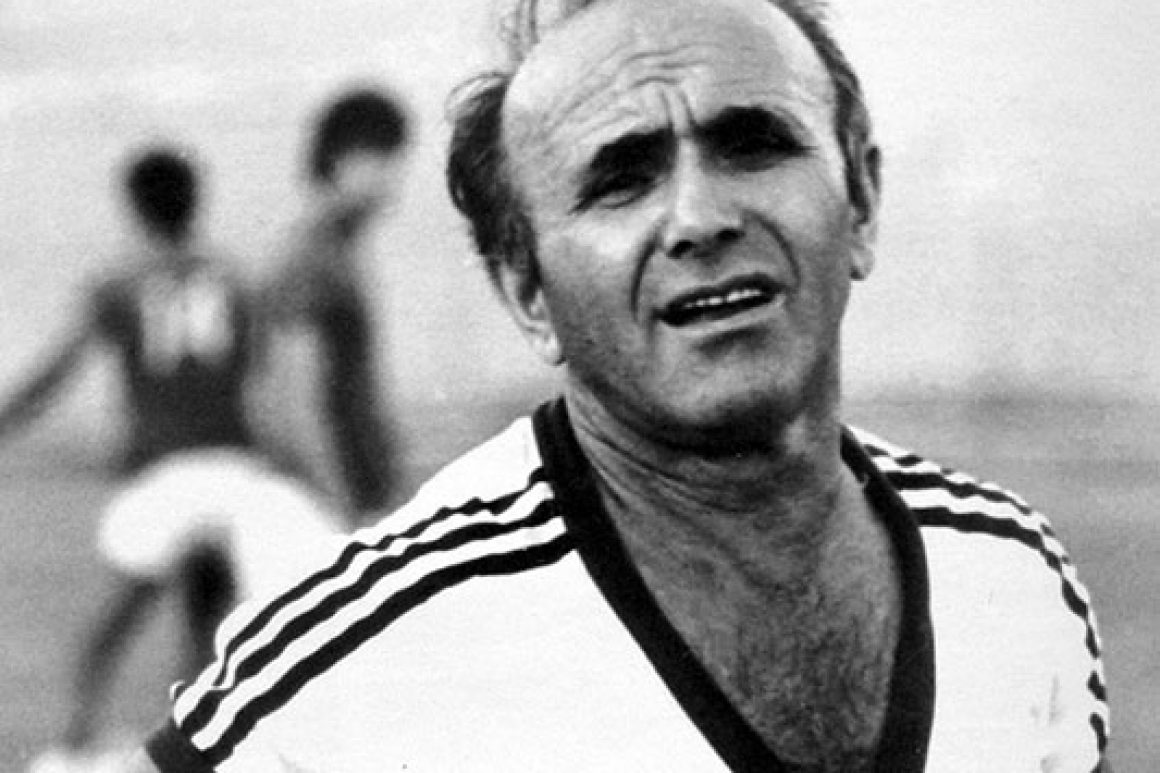

So begann der Trainer, der »der Deutsche« genannt wurde und auf dem Rasen für seine deftigen Flüche bekannt war, 1968 seine Mannschaft auf die WM vorzubereiten. Ein erster Erfolg war schon die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Mexiko City. Danach ging es zur WM, auch nach Mexiko.

Israel schied in der Vorrunde aus. Bei ihrer Rückkehr seien die Spieler trotzdem wie Helden empfangen worden, erinnerte sich Schaffer 1988 in einem Interview. Sie hätten nicht für Geld, sondern für ihr Land gespielt. »Wir haben für drei Millionen Menschen einen echten Erfolg errungen. Wir haben gezeigt, dass wir leben.« Schaffers Erfolg ist bis heute der größte der israelischen Fußballgeschichte geblieben.