Eine »Wiedergutmachung« konnten diese Zahlungen nicht sein. Sie waren aber ausdrücklich als Anerkennung von Leid und Unrecht gedacht - so heißt es in der Präambel des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«. Und darin bekennt sich der Bundestag »zur politischen und moralischen Verantwortung für die Opfer des Nationalsozialismus«.

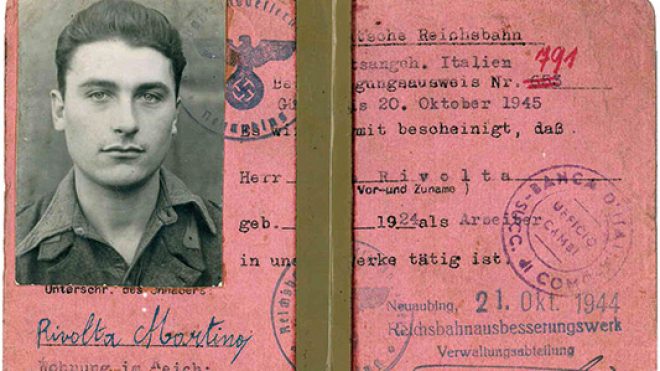

Über die Stiftung wurden überlebende und oft hochbetagte ehemalige NS-Zwangsarbeiter »entschädigt«. Es waren Menschen, die oft unter schwersten Bedingungen schuften mussten - ihr Tod wurde damals in Kauf genommen. Bevor das Gesetz 2000 auf den Weg gebracht wurde, hatten Staat und Wirtschaft einen Zwangsarbeiter-»Entschädigungsfonds« vereinbart. Das war vor 20 Jahren, am 17. Dezember 1999.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, beklagt aufseiten der Unternehmen eine späte Reaktion und Aufarbeitung.

Deutsche Unternehmen und die Bundesrepublik beteiligten sich mit je 5 Milliarden D-Mark (umgerechnet insgesamt 5,2 Milliarden Euro). Für die Auszahlung gab es eine Kooperation mit sieben internationalen Partnerorganisationen. Nach Stiftungsangaben erhielten über 1,66 Millionen Menschen in fast 100 Ländern insgesamt 4,4 Milliarden Euro. Diese Zahlungen liefen bis 2007. Der Rest des Geldes sollte in einen Zukunftsfonds und den Ausgleich von Vermögensschäden fließen.

SOWJETUNION Zwischen 1939 und 1945 mussten laut Stiftung rund 8,4 Millionen zivile ausländische Zwangsarbeiter und 4,5 Millionen Kriegsgefangene in Konzentrations- und Arbeitslagern, anderen Haftstätten, in Industrie, Landwirtschaft oder Verwaltung arbeiten. Das Gesetz regelte, wie viel Geld für einzelne Staaten - etwa Polen, Russland, Ukraine - vorgesehen war. Mit im Boot waren auch die Jewish Claims Conference und die Internationale Organisation für Migration. Für die Höhe der Einmalzahlungen gab es mehrere Kriterien: So bekamen etwa Menschen, die in Konzentrationslagern oder Ghettos ausgebeutet worden waren, bis zu 7.670 Euro.

Dass frühere Zwangsarbeiter von »Entschädigungen« der Bundesrepublik lange weitgehend ausgenommen waren, hatte mehrere Gründe. Unter anderen lebten viele Opfer im Ex-Ostblock und konnten ihre Interessen erst nach 1989 vertreten, so die Stiftung. »Auch galten in der Sowjetunion frühere Zwangsarbeiter nicht als Opfer, sondern lange Zeit als Kollaborateure.«

Und nach dem Zweiten Weltkrieg habe es hierzulande in Bevölkerung, Bundesregierung und Unternehmen noch kaum Unrechtsbewusstsein für Zwangsarbeit gegeben.

UNTERNEHMEN Über Jahrzehnte strebten ehemalige Zwangsarbeiter erfolglos nach »Entschädigungen«. Lange dauerte es auch, bis die Rolle deutscher Unternehmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, aufgearbeitet wurde. Dann: »Für die deutschen Unternehmen brachte Mitte der 90er-Jahre eine Welle von Einzel- und Sammelklagen aus dem Ausland den Anstoß, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen«, erklärt die Stiftung. Sie macht zudem ein »verändertes politisches Klima« aus.

Wer die Zwangsarbeit überlebte, musste nach dem Krieg lange warten, bis er zumindest finanziell »entschädigt« wurde.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, beklagt aufseiten der Unternehmen eine späte Reaktion und Aufarbeitung. So hätten viele Menschen nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Die Stiftung dagegen trage nicht nur »das Verdienst der Auszahlung der Gelder, sondern auch der weiteren Erforschung des Systems der Lager und der Zwangsarbeit unter der nationalsozialistischen Besetzung, gerade in Osteuropa«. Heute könne im Kampf gegen eine »wachsende Geschichtsvergessenheit und den wachsenden Rechtsextremismus« das Engagement der Wirtschaft noch größer sein.

FONDS Der Präsident des Maximilian-Kolbe-Werkes und Vorsitzender der Maximilian-Kolbe-Stiftung, Peter Weiß, sagt, dass die Gelder zu einer »Befriedung des Themas« beigetragen hätten und die Schicksale der Zwangsarbeiter gewürdigt worden seien. Zugleich betont er, dass in vielen Fällen »erst relativ spät« reagiert worden sei. Und er sagt: »Es war eine riesige Kraftanstrengung, das Geld für den Fonds zu bekommen.«

Die Stiftung ist weiter aktiv und konzentriert sich nach eigenen Angaben »nun auf ihre internationalen Förderaktivitäten mit den Schwerpunkten Auseinandersetzung mit der Geschichte, Handeln für Menschenrechte und Engagement für Opfer des Nationalsozialismus«. Und arbeitet Weiß zufolge dabei auch mit der Kolbe-Stiftung zusammen. So gibt es etwa Projektförderungen zur Versorgung von Ghetto- und KZ-Überlebenden sowie im nächsten Jahr für eine Begegnungsreise für frühere Auschwitz-Häftlinge zum 75. Jahrestag der Befreiung.