Der Rückzug Israels aus dem Gazastreifen jährt sich in diesen Tagen zum 20. Mal. Was lernen wir daraus? Damals amtierte Ariel Sharon als Premierminister. Sharon, der Kriegsheld des Jom-Kippur-Krieges von 1973, wurde im Jahr 2001 als Garant der Sicherheit gewählt. Er hatte eine Reihe von Siedlungen im Westjordanland errichtet. Seine Anhänger erwarteten, dass er mit dem Ausbau fortfahren würde.

Doch als Regierungschef erweiterte sich Sharons Horizont. Er begriff, dass Israels Kräfte endlich waren und dass der jüdische Staat auf die Unterstützung der USA und der Europäer angewiesen blieb. So beschloss er einen bedingungslosen Rückzug aus Gaza und die Aufgabe der 22 israelischen Siedlungen. Die Bewohner und rechte Israelis, vor allem im Likud, wehrten sich vehement, aber ohne Erfolg.

Die Hamas-Führung ist zwar liquidiert, dennoch geht der Terror weiter.

Der lautstärkste Gegner des Abzugs war Benjamin Netanjahu. Er verkündete, der Rückzug würde zu einer sicherheitspolitischen Katastrophe führen. Netanjahu behielt recht. Zunächst. Die Hamas erkämpfte sich 2007 die Macht in Gaza gegen die korrupte Autonomiebehörde. Seither führen die Hamas und andere einen Terrorkrieg gegen Israel, gipfelnd im größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust.

Premier Netanjahus Regierung antwortet mit Gewalt. Die Hamas-Führung ist zwar liquidiert, dennoch geht der Terror weiter. Die israelische Gesellschaft ist nach zwei Jahren am Ende ihrer Kraft. Die Reservisten und viele Bürger können nicht mehr. Jerusalem ist weltpolitisch isoliert. Die 20 noch lebenden Geiseln hungern, werden gefoltert.

Militärisch lässt sich dieser Konflikt nicht lösen. Jetzt muss Israel mithilfe der USA, aber auch Deutschlands einen politischen Ausweg finden. Er wird schmerzhaft sein. Israel wird die »Drecksarbeit« der Sicherheit leisten müssen. Dazu benötigt Jerusalem Loyalität, nicht verantwortungslosen Opportunismus.

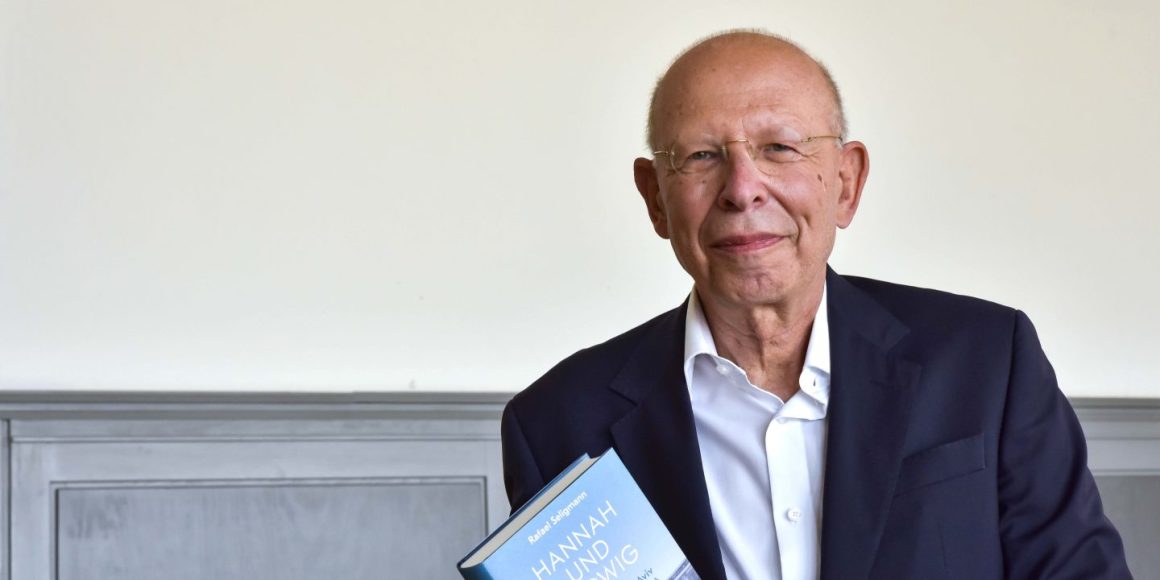

Der Autor ist Historiker und lebt in Berlin. Im September erscheint sein neues Buch: »Keine Schonzeit für Juden. Die Antwort eines Betroffenen«.