Zeitgenossen war Philip Guston (1913–1980) nicht ganz geheuer. Hatte er die US-amerikanische Nachkriegsabstraktion verraten? Eher wohl begann sie sich zu erschöpfen, und Guston erkannte das. Der Sohn von Leib Goldstein und Rachel Ehrenlieb aus Odessa distanzierte sich um 1960 vom abstrakten Expressionismus der New York School. Guston fand zurück zur Figur und eckte damit an. Mit seiner ersten großen Schau figürlicher Werke kassierte er 1970 einen Verriss.

Erst jetzt wird Guston in Deutschland entdeckt. Die Schirn Kunsthalle in Frankfurt/Main betrachtet anlässlich seines 100. Geburtstages das letzte Schaffensjahrzehnt des Malers. Guston, ein Freund des Schriftstellers Philip Roth, passt mit einem Mal ins Klima. Er gilt inzwischen als Vorläufer der figürlichen Postmoderne und Referenzfigur in die Gegenständlichkeit verguckter Künstler. Dabei verfolgt ihn womöglich ein Thema, das man doch gar nicht malen kann: der Holocaust.

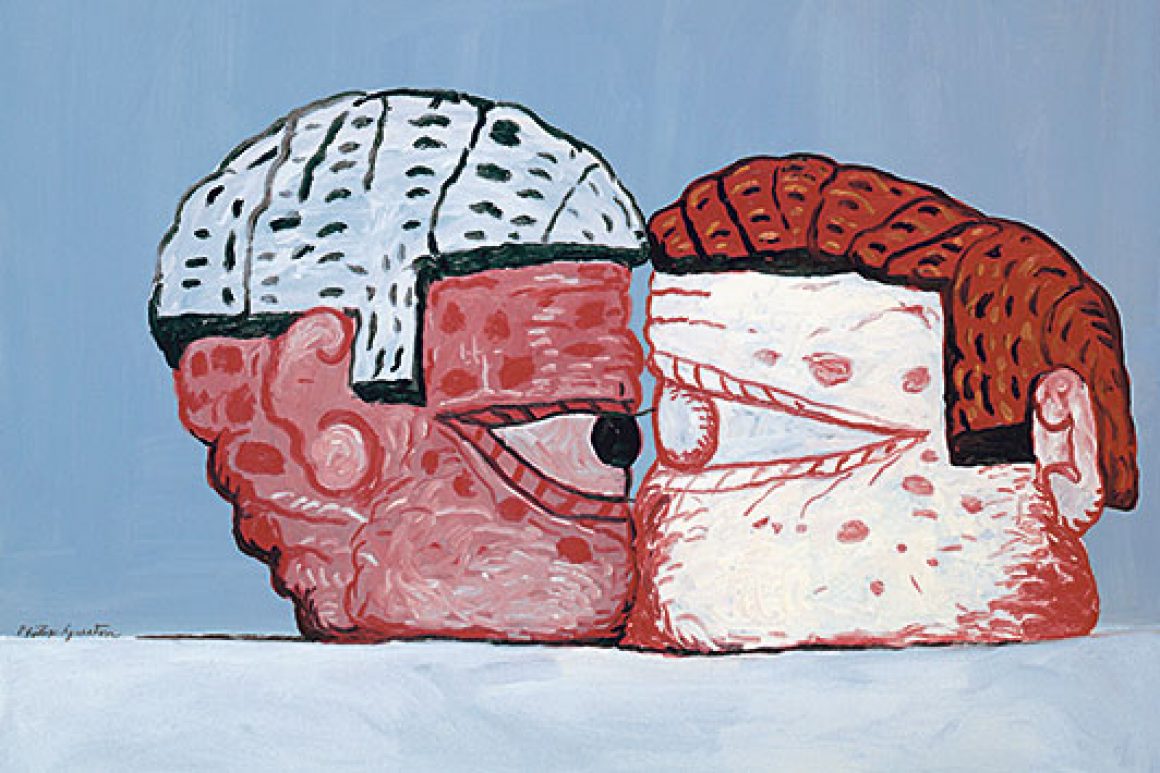

kadmiumrot Die Essenz der Jahre 1968 bis 1979 passt in einen Saal. Kadmiumrot gibt den Ton an: (Hack-)Fleischfarben sind Gustons Erkennungszeichen, ein Hauptmotiv kontextlos präsentierte, derb genagelte Schuhsohlen. Die Kunstexegese sieht in der Anhäufung von Schuhen Scheiterhaufen und eine Schoa-Chiffre. Auffällig auch Gustons Augenmerk auf Haare, Backsteinmauern, Ku-Klux-Klan-Kapuzen. Die Geheimorganisation agitierte nach ihrer Neugründung im Jahr 1915 verstärkt gegen Juden. Guston bekommt das mit. Ab 1930 malt er Kapuzenträger. Die antisemitischen Aktivitäten des KKK, die er in seiner Jugend kennenlernte, schärfen sein politisches Bewusstsein.

Als Phillip Goldstein wird er 1913 als jüngstes von sieben Kindern im jüdischen Viertel von Montréal geboren. Sein Vater war in Russland Hufschmied und arbeitet nun bei der Eisenbahn. Das karge Leben und die Kälte treiben die Immigrantenfamilie nach Kalifornien, wo sich das Familienoberhaupt erhängt. Der kleine Phillip findet den Toten. Er erlebt Amerika und das Dasein von unten.

1936 ändert er seinen Familiennamen, offenbar aus Angst vor antisemitischer Nachstellung – was er später bereut. Aus Goldstein wird Guston. Zugleich streicht er im Vornamen Phillip ein »l«. Im Zweiten Weltkrieg arbeitet er als Illustrator für das amerikanische Militär. Zuvor hatte er Bombardment geschaffen, ein Bild über den spanischen Bürgerkriegsschauplatz Guernica.

zyklopen »Alles kann Kunst werden«, ist Gustons Credo. Er nimmt das geringste Ding als bildwürdigen Gegenstand wahr und findet in der Wiederholung Sicherheit. Sein Menschenbild ist hybrid. Er malt Schwellköpfe, die die Kontur von Bohnensamen haben und nur ein einziges zyklopenhaft weit aufgerissenes Auge. Haarfrisuren erscheinen wie Kappen oder Helme, aus einer roten, gedärmartigen Masse modelliert. In einen offenen Mund steckt Guston eine Zigarette wie einen Knebel. Der Rumpf der Figuren fehlt. Spaliere männlicher Stoppelbeine, zu denen kein Körper gehört, wirken wie eine Anspielung auf anonyme Armeen.

»Die sichtbare Welt ist abstrakt und geheimnisvoll genug, ich glaube nicht, dass man sich von ihr abwenden muss«, sagt Guston. Während Kollegen Farbfelder beackern, den Inhalt von Farbdosen in die Gegend schleudern oder in die Pop Art schlittern, geht Guston förmlich in den Keller und kommt wieder hoch mit Klinkern, Leitern, Glühbirnen, Spinnen, Käfern, Uhren mit verrutschten Zeigern.

Guston ist bekennender Autodidakt, obwohl er eine Zeitlang eine Kunstschule in Los Angeles besucht, wo er sich mit Jackson Pollock anfreundet. Er lernt auch von italienischer Kunst. Der Renaissancemaler Piero della Francesca, der ein symbolisches Ei von der Decke hängen lässt, muss dem Mann mit der Glühbirne fesselnd erscheinen. Das allegorisch gebaute Bild, die andachtsvollen Arrangements sind eine weitere Gemeinsamkeit. Rund zwei Dutzend große Gemälde und eine Vielzahl von Kleinformaten auf Holz fanden in die Frankfurter Schirn.

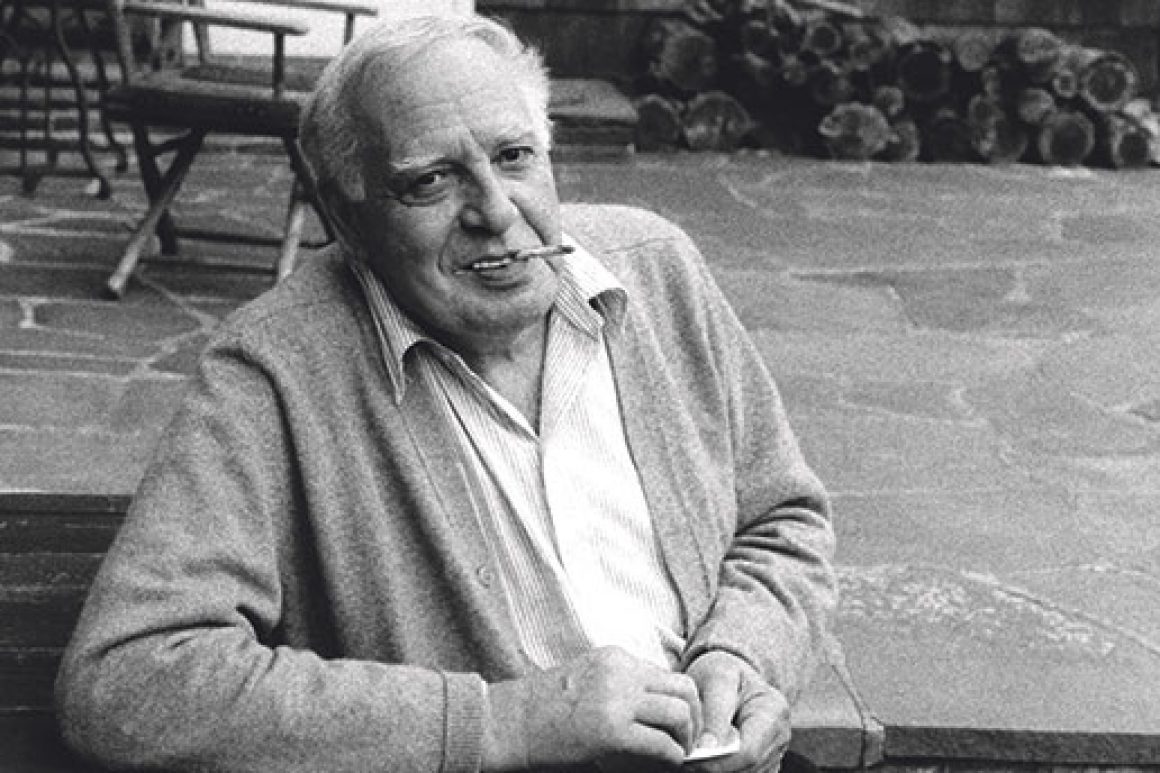

bipolar »Malen ist, wofür ich lebe«, sagt Guston. Als Manisch-Depressiver fürchtet er die täglichen Anforderungen der Außenwelt, wie Ross Feld weiß, sein Biograf und »intellektueller Sparringpartner«. New York enge ihn ein, bekennt Guston vor laufender Kamera. Um weniger Eröffnungen besuchen zu müssen, zieht er 1967 nach Woodstock, wo »Monate nichts an einem zerrt«, und frohlockt: »Meine Produktivität nahm zu.«

1966 hatte das Jüdische Museum in New York Gustons neuere Arbeiten versammelt. Sie wurden belächelt. Inzwischen gilt das verstörende Œuvre als eines der bedeutendsten des 20. Jahrhunderts.

Der Ausstellungsort Frankfurt passt zu Gustons Biografie. Als Brotberuf hatte er in jüngeren Jahren als Kunstlehrer in St. Louis gearbeitet. 1947 gab er die Stelle auf. Sein Nachfolger wurde der aus Frankfurt verjagte Max Beckmann. Guston hatte schon in den 30er-Jahren eine Beckmann-Ausstellung besucht. Der »Kampf gegen Krieg und Faschismus«, so der Titel eines frühen Wandbildes, an dem Guston beteiligt war, verbindet die beiden Maler auch.

»Philip Guston. Das große Spätwerk«. Schirn Kunsthalle Frankfurt, bis 2. Februar 2014 www.schirn.de