Superman, Batman, Captain America, The Incredible Hulk, Alfred E. Neuman, Asterix: Dafür, dass das Judentum eine Religion des Bilderverbots ist, sind erstaunlich viele Comic-Helden Kreationen jüdischer Zeichner und Autoren. (Donald Duck und Micky Maus allerdings nicht. Deren Schöpfer, Walt Disney, war Antisemit.) Das Jüdische Museum Berlin würdigt bis zum 8. August in einer Ausstellung mit dem schönen Namen Helden, Freaks und Superrabbis die, so der Untertitel, »jüdische Farbe des Comics«. Konzipiert wurde die Schau mit ihren mehr als 400 Exponaten, davon die Hälfte Originale, in den Jüdischen Museen von Paris und Amsterdam, wo sie 2007 und 2008 zu sehen war. Das Berliner Museum hat die Ausstellung um wichtige Kapitel ergänzt und neu strukturiert.

superman Der moderne Comic entstand Anfang des vorigen Jahrhunderts in New York City. Hier beginnt auch die in sechs Abschnitte chronologisch gegliederte Schau. Mit lustigen Bildgeschichten wollten Boulevardblätter ihre Auflagen steigern. (Nach einem dieser frühen Comics, The Yellow Kid, ist der Begriff »Yellow Press« entstanden.) Von Anfang an dabei waren jüdische Zeichner wie Frederick Opper mit seinem Happy Hooligan, Rube Goldberg und seine legendären Von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge-Erfindungen sowie Milt Gross mit That’s my Pop, einem lustigen Versagervater und frühen Vorläufer von Homer Simpson.

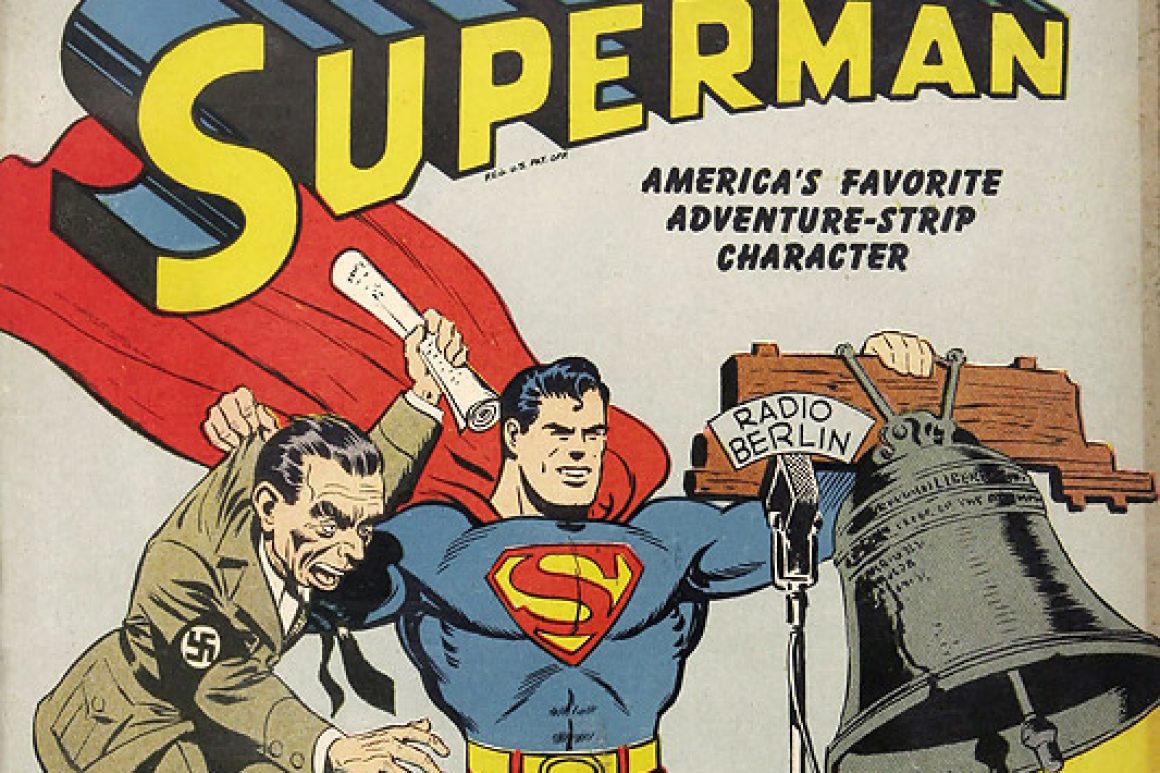

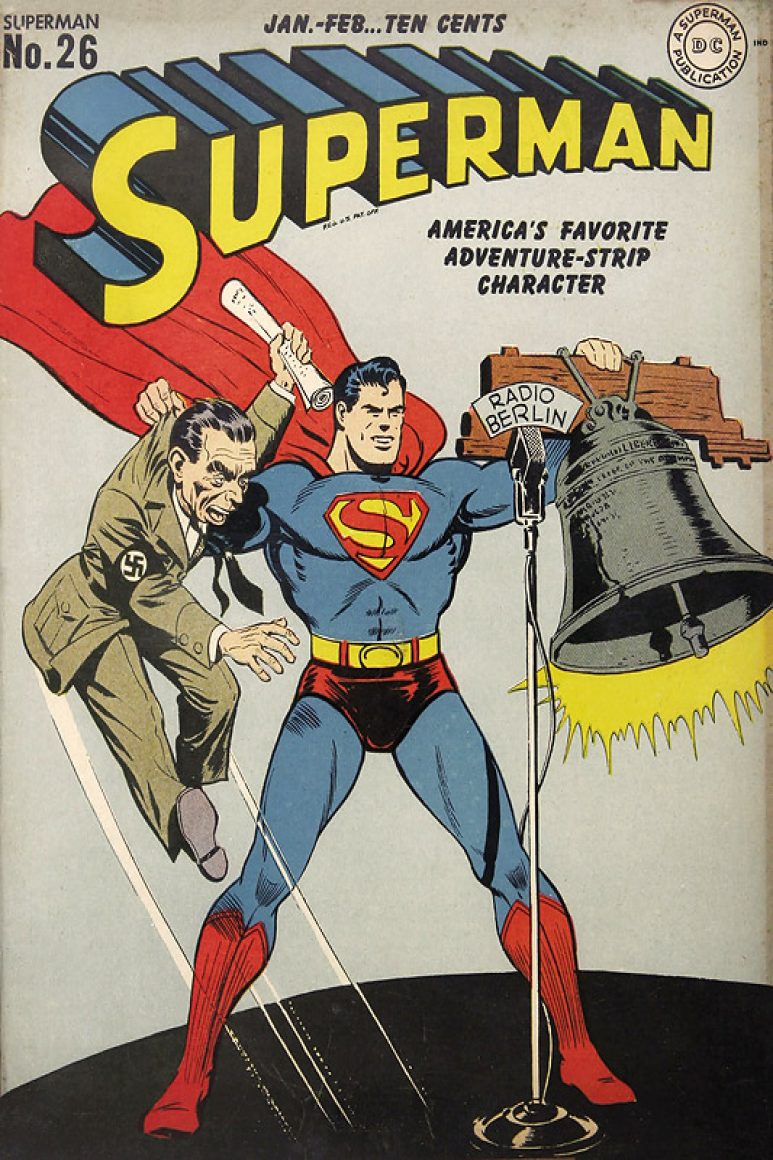

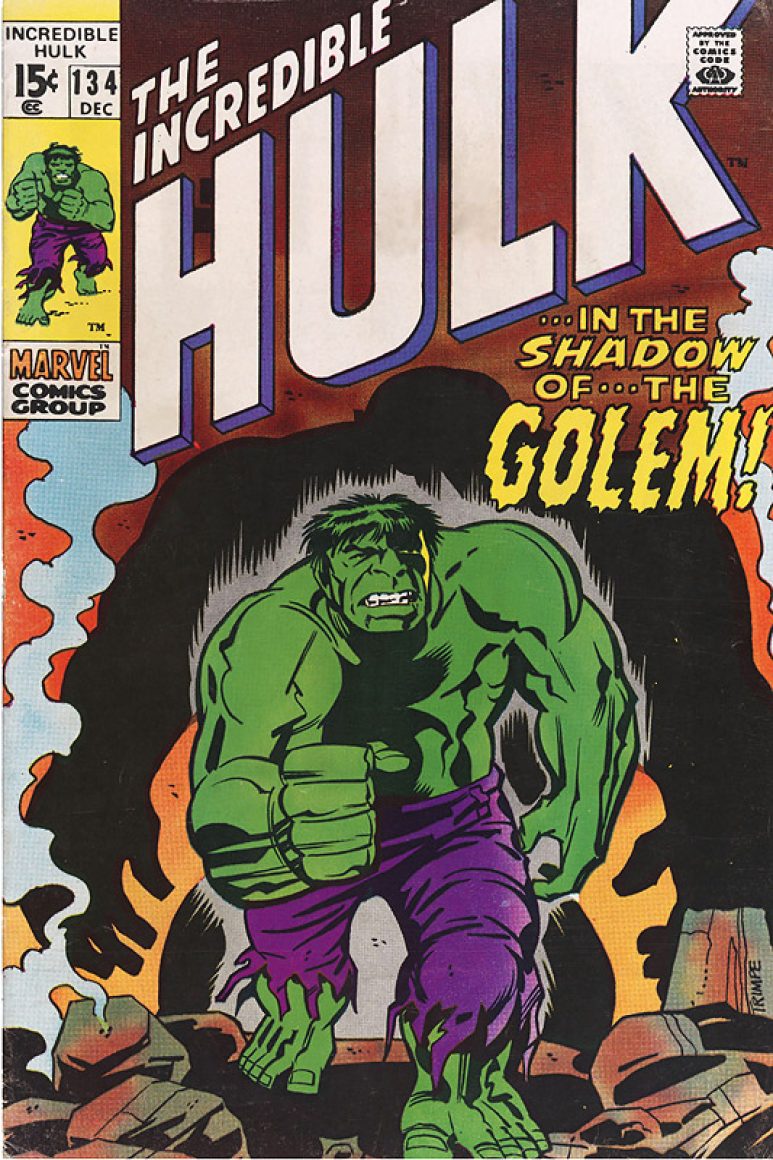

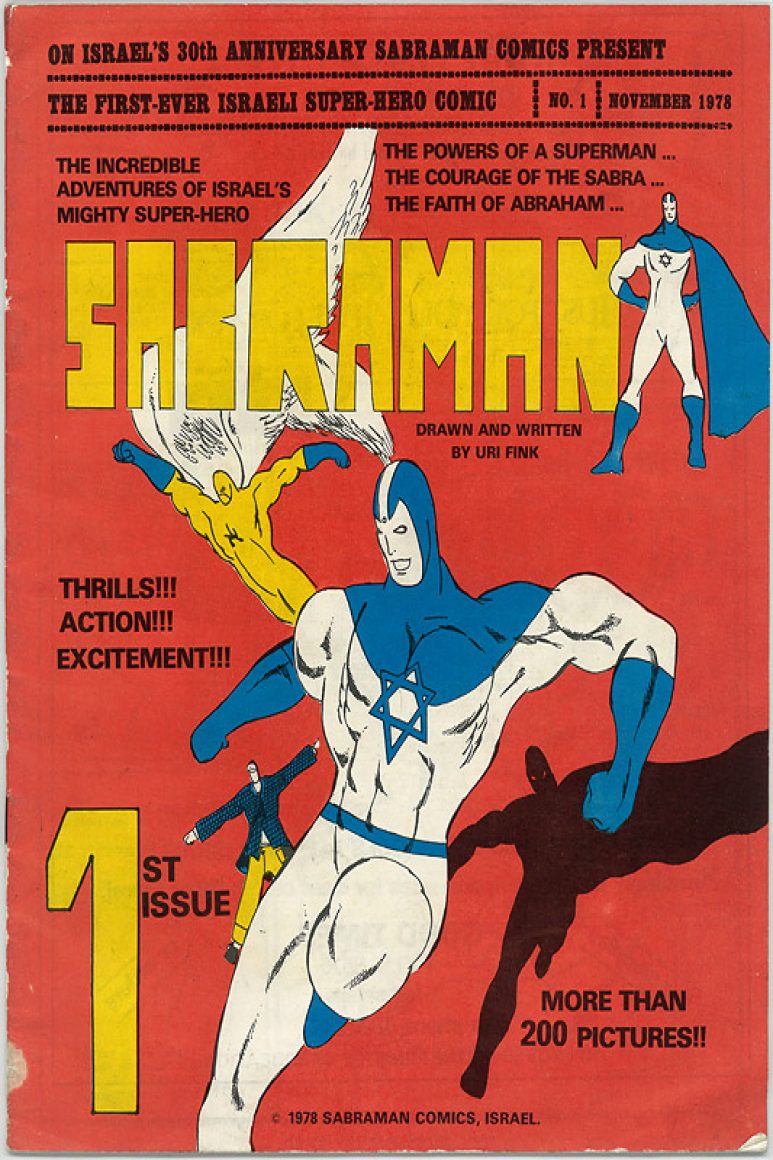

1938 tritt Superman auf den Plan. Der bebrillte Nudnik, der sich in einen mit übermenschlichen Kräften ausgestatteten Helden verwandelt und die Welt vor immer neuen Gefahren rettet, war das Werk zweier jüdischer Teenager aus Cleveland/Ohio, Joe Shuster und Jerry Siegel. Rasch fand der Held vom Planeten Krypton Epigonen, auch sie häufig Kreationen jüdischer Zeichner und Texter: Bob Kane schuf Batman, Joe Simon Captain America. Besonders produktiv war Stan Lee, der mit Hulk, Ironman, Spiderman und anderen Figuren das Superheldenpantheon bevölkerte. Klar, dass im Zweiten Weltkrieg die Comicfiguren an vorderster Front gegen die Nazis kämpften – was denen sauer aufstieß. Dem SS-Organ Das Schwarze Korps waren 1940 Superman und seine jüdischen Schöpfer eine ganze wütende Zeitungsseite wert.

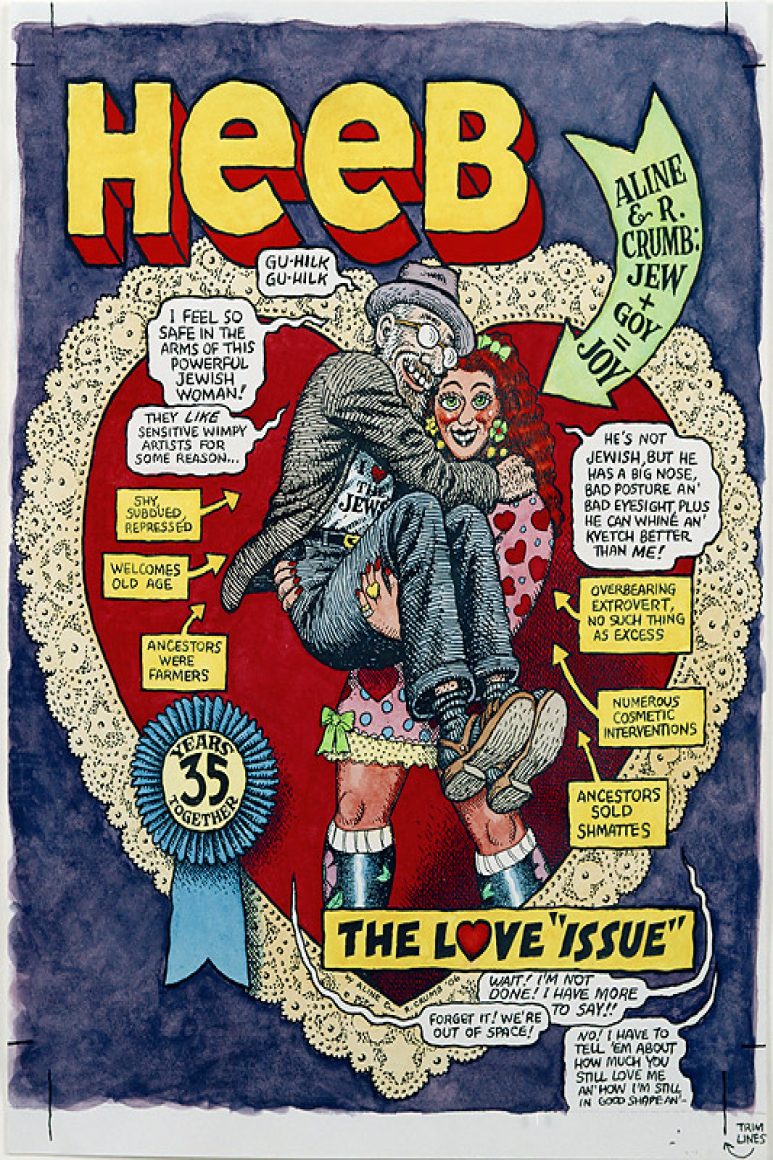

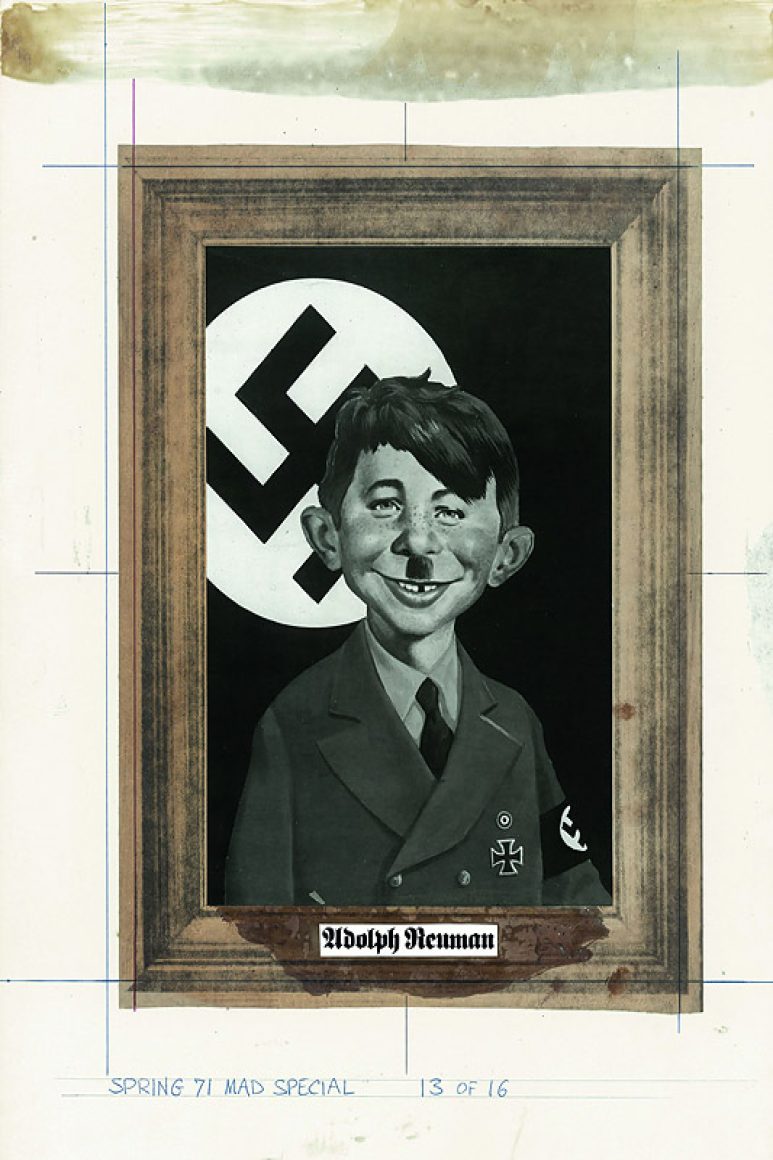

mad Nicht nur deutschen Nazis waren Comics suspekt. Im prüden Nachkriegsamerika stießen einige der bunten Bildgeschichten auf den Widerstand von Kirchen und Elternverbänden. Im Visier standen vor allem die EC-Comics von Harry Wildenberg und Max Gaines, geb. Ginzberg – Horrorgeschichten mit Titeln wie Weird Science oder Vault of Fear, die von Untoten, Vampiren und großbusigen Frauen bevölkert wurden. Die bei Teenagern deshalb sehr beliebten Hefte fielen einer von der Branche eingeführten Selbstzensur zum Opfer. Sex und Gewalt im Comic kamen auf den Index. In ihrer Not schalteten EC und einige seiner besten Zeichner, allen voran Harvey Kurtzman, von Horror auf Satire um. 1952 erschien die erste Ausgabe von MAD, das mit seinen Parodien auf die amerikanische Alltagskultur Generationen von US-Kids prägen sollte. Das MAD-Maskottchen Alfred E. Neuman wurde zur Ikone, die jahrzehntelang die Teeniebuden schmückte.

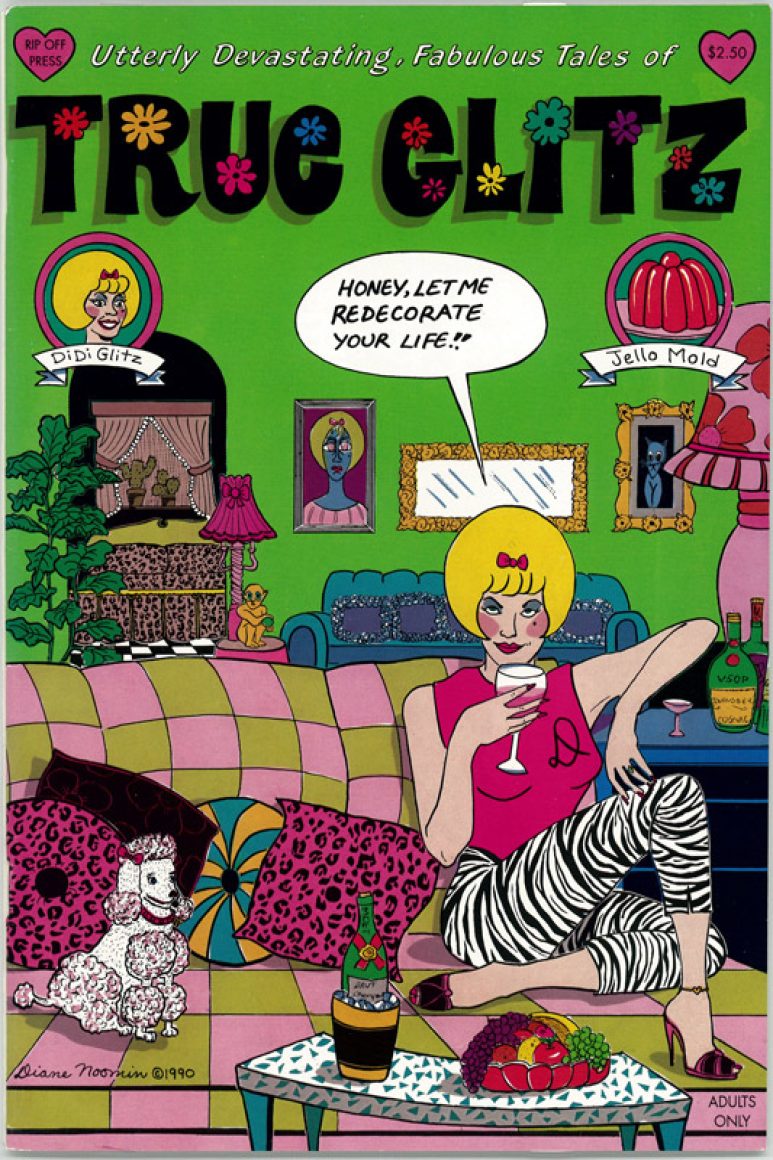

graphic novel Inzwischen ist das Genre dem Jugendmilieu längst entwachsen. Unter der Bezeichnung Graphic Novel zählt der Comic heute zur Hochkultur. Auch bei dieser Entwicklung standen jüdische Autoren an der Spitze. Art Spiegelman zeichnete 1986 und 1991 in zwei Bänden die Geschichte seines Vaters, eines Schoa-Überlebenden, mit Juden als Mäusen und Nazis als Katzen. Maus erhielt als erster Comic 1992 den Pulitzer-Preis. Als große Literatur gelten auch Ben Katchors surrealistische Comics aus dem jüdischen New York vergangener Zeiten. In Europa hat der Franzose Joann Sfar mit seinem Zyklus über die talmudisch beschlagene Katze des Rabbiners Erfolg. Die junge Israelin Rutu Modan schreibt und zeichnet unsentimentale Bild-romane aus dem Alltag ihres Landes. Sie alle und noch viele andere Comic-Künstler sind im Jüdischen Museum vertreten. Warum aber fehlt – ausgerechnet in einer Ausstellung, die ursprünglich in Paris gezeigt wurde – Asterix und Obelix, der französische Comic-Klassiker schlechthin, dessen Texte von dem jüdisch-ukrainischen Einwanderersohn René Goscinny stammen?

Geschmackssache ist die Ausstellungsarchitektur. Sie orientiert sich, so die Presseerklärung des Museums, an der »aufeinanderfolgenden Erzählstruktur eines Comics« und schaffe eine dreidimensionale »begehbare Comicwelt, die zugleich als Wand, Boden und Vitrine fungiert«. Eher wirkt der Ausstellungsparcours jedoch, als sei er von Daniel Libeskinds Architektur des Museums inspiriert worden, mit ihren idiosynkratischen Zacken und Winkeln. Dass Schwarz-Weiß vorherrscht, und, wenn es mal farbig wird, diese Farben blass sind, tut sein Übriges. Für ein so sinnliches Medium wie die Bildgeschichte ist dies das falsche Ambiente. Im Amerikanischen werden Comics auch »Funnies« genannt. Ein bisschen mehr Fun und Farbe bei der Ausstattung hätten dieser ansonsten hoch informativen und interessanten Ausstellung gut getan.

»Helden, Freaks und Superrabbis. Die jüdische Farbe des Comics«. Bis 8. August im Jüdischen Museum Berlin

www.jmberlin.de