Als die Historikerin Ingke Brodersen vor 30 Jahren nach Berlin zog, ahnte sie nicht, dass in ihrem Haus in Berlin-Schöneberg während der NS-Zeit 24 Jüdinnen und Juden wohnten, bevor sie deportiert und ermordet wurden. Sie recherchierte diese vergessenen Schicksale und schrieb das jetzt erschienene Buch »Lebewohl, Martha«.

Frau Brodersen, wie entstand diese Buchidee?

Als ich 1990 in eine Wohnung im Bayrischen Viertel in Schöneberg gezogen bin, wusste ich nichts von dem, was in diesem Haus alles passiert war. Das änderte sich, als ich einen Erinnerungskatalog des Bezirks in die Hände bekam. Aufgelistet wurden die Namen derjenigen, die aus den jeweiligen Häusern deportiert worden waren, Straße für Straße, Hausnummer für Hausnummer - aber nur die Namen mit dem Geburtsdatum und dem Todesdatum. Auch aus unserem Haus wurden 24 Jüdinnen und deportiert und ermordet.

Gab es eine persönliche Motivation, sich danach mit dem Thema weiter zu beschäftigen?

In unserem Viertel wurden, nachdem ich eingezogen war, Tafeln aufgehängt - jede von ihnen beschriftet mit einer der vielen antisemitischen Verordnungen, mit denen die Nationalsozialisten den jüdischen Bürgern das Leben erschwerten. Auf einer Tafel vor unserem Haus steht bis heute: »26.3.1942 - Kennzeichnungszwang für Wohnungen jüdischer Familien durch den Judenstern«. Das bedeutete: Auch an unserer Wohnungstür wird der schwarze Stern auf weißem Grund befestigt gewesen sein. Hinter der Tür wohnte die Jüdin Martha Cohen. Ich kam nun jeden Tag an diesem Schild vorbei und empfand das wie eine Mahnung. Wer waren diese Menschen eigentlich gewesen? Wohin waren sie verschwunden? Das waren Fragen, die mich nicht mehr losließen.

War es sehr schwierig, etwas über sie in Erfahrung zu bringen?

Ja, weil es eben keine Hinterlassenschaften von diesen Bewohnern gab. In dem Berliner Adressbuch von 1933 bis 1943, in dem ich nachschaute, fiel mir ein Widerspruch auf: Die meisten Menschen, von denen ich in dem Erinnerungskatalog des Bezirkes gelesen hatte und die aus meinem Wohnhaus deportiert worden waren, tauchten in diesem Adressbuch namentlich gar nicht auf. Sie waren also offensichtlich gar nicht offiziell unter meiner Adresse gemeldet gewesen. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen.

Was war der Hintergrund?

Die Nazis hatten ein Problem: Sie bauten nicht genug Wohnungen. Allein in Berlin fehlten etwa 200.000 Wohnungen. Also fingen sie an, die Wohnungen, in denen Juden lebten, zu räumen. Das schaffte Wohnraum für Nazi-Funktionäre oder Angestellte von Rüstungsbetrieben. Die einstigen jüdischen Bewohner wurden in »Judenhäuser« oder in »Judenwohnungen« zwangseingewiesen. Man hat sich dann nicht mehr die Mühe gemacht, sie dort zu registrieren - sie sollten ja ohnehin deportiert werden.

Das heißt, dass zum Beispiel auch Stolpersteine gar nicht alle deportierten Juden erfassen? Und dass im Prinzip in jedem Haus, vor dem Steine liegen, noch viel mehr verfolgte Juden gewohnt haben könnten, die bis heute nicht sichtbar sind?

Ja, genau. Stolpersteine werden in der Regel nur für diejenigen verlegt, die offiziell unter der jeweiligen Adresse registriert waren.

Sie leben in einer Wohnung, in der die Pianistin Martha Cohen wohnte, bevor sie mit 82 Jahren deportiert und ermordet wurde. Gibt es Dinge in der Wohnung, an denen Marthas Verfolgungsgeschichte ablesbar ist?

Ich glaube, eher nicht. Und trotzdem kann man sich des Gedankens kaum erwehren, ob es noch Folgen des gewalttätigen Eindringens der Gestapo waren, dass die Tür zu unserer Wohnung mit leichtem Druck aufzustoßen war, als wir einzogen. Die Gestapo wird kaum höflich geklingelt oder geklopft haben, als sie Martha Cohen am 1. September 1942 abholte. Aber natürlich kann dieser Schaden auch durch irgendwelche späteren Mieter entstanden sein.

Sie engagieren sich für Geflüchtete aus Afghanistan, Irak und Syrien. Gibt es Parallelen zu den Juden von damals, denen die Flucht gelang?

Ja, es gibt Analogien. Eine Fluchterfahrung begleitet einen ein Leben lang. Sie ist wie eine Tätowierung, die man nicht wieder entfernen kann. Sie schwächt die soziale Lebenskraft und damit den Neuanfang. Bei nahezu allen aus unserem Haus Entkommenen ist der Lebensfaden zerrissen - obwohl sie doch in Sicherheit waren. Es ist sehr schwer, dann wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Man ist nicht mehr die Persönlichkeit, die man vorher gewesen ist.

Inwiefern?

Besonders bei Paaren ist mir das aufgefallen, und zwar sowohl bei den Flüchtlingen damals wie auch heute. Die Frauen tun sich häufig leichter mit der neuen Situation - sie finden etwa leichter irgendwo Arbeit, auch wenn es eine unqualifizierte Arbeit ist. Sie sind dann auf einmal diejenigen, die die Familie auch materiell versorgen. Das ist ein Status- und Rollenverlust für den Mann. Für die Beziehung kann das sehr schwierig werden.

Was macht es für einen Unterschied, ob man etwas über die Vergangenheit weiß - oder eben nicht?

Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, um Empathie zu entwickeln. Nur dann interessiert man sich dafür, was heute geschieht und fragt sich, was man selbst damit zu tun hat. Die Befassung mit der Vergangenheit hilft gegen das Weggucken, wie es damals in der NS-Zeit passiert ist - und auch heute noch passiert, wenn auch in anderer Form. In meinem Alltag denke ich oft an Martha Cohen, die in meiner Wohnung vor 80 Jahren zuhause war: Wenn ich von meinem Schreibtisch aus dem Fenster schaue, dann habe ich ziemlich den gleichen Blick, den auch sie gehabt haben muss. Man sieht in der Ferne den Kirchturm der Kirche zum Heilsbronnen, die es auch damals schon gab. Man hört gerade jetzt im April den Ruf der Falken, die die Kirche umkreisen. Den hat sie vielleicht damals auch gehört - und sich gewünscht, mit ihnen davonfliegen zu können.

Mit der Historikerin sprach Nina Schmedding.

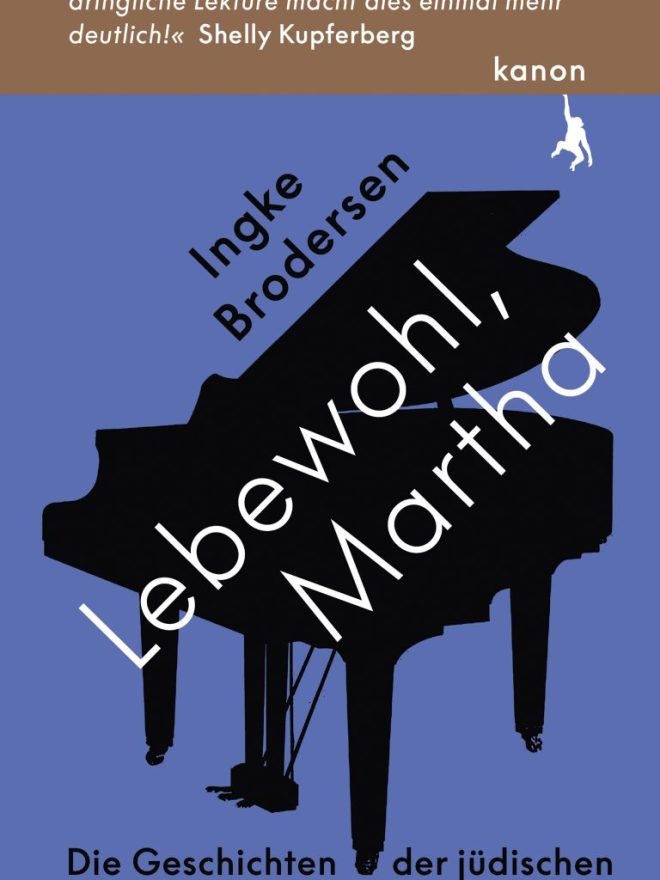

Ingke Brodersen: »Lebewohl, Martha! Die Geschichten der jüdischen Bewohner meines Hauses«, 288 Seiten, Kanon-Verlag, Berlin 2023