Ginette Kolinka ist 19 Jahre alt, als sie mit ihrem Vater, ihrem kleinen Bruder und einem Neffen nach Auschwitz-Birkenau deportiert wird. Ihre Angehörigen wird sie nie mehr wiedersehen. Noch im französischen Lager Drancy waren sie zusammen gewesen.

Als der geschlossene Güterzug nach tagelanger Fahrt Mitte April 1944 Birkenau erreicht, werden die jüdischen Häftlinge gewaltsam aus dem Viehwaggon geholt – Männer, Frauen und Kinder – und in Fünfergruppen aufgeteilt. Ginette gehört zu denen, die noch laufen können.

Die anderen klettern auf die Lastwagen, auch Ginettes Vater und ihr kleiner Bruder. Ihr 14-jähriger Neffe hatte sich einer Gruppe älterer Jungen angeschlossen.

Im Jahr 2000 war sie zum ersten Mal wieder nach Birkenau gereist.

»Ich verabschiede mich nicht von ihnen. Sie verschwinden.« Diese Worte schreibt die heute 94-Jährige 55 Jahre später auf.

Jahrzehntelang hatte sie, die als Einzige ihrer Familie die Hölle von Auschwitz-Birkenau überlebt hatte, über ihre Erfahrungen geschwiegen. Auch gegenüber ihrem Mann, mit dem sie 40 Jahre lang verheiratet war. Seine Fragen blockte sie mit der vielsagenden Bemerkung ab: »Wenn du da gewesen wärst, wo ich war …!«

SCHWEIGEN War es das Schuldgefühl, das sie schweigen ließ, weil sie nichts ahnend »Vater und Bruder in den Tod geschickt« hatte? War es die Scham der Überlebenden, die dieses Glück nicht hatten teilen können? Dieses lebenslang schmerzhafte Empfinden: Warum ich – und nicht die anderen? Eine quälende Frage, die sich viele Überlebende der Schoa wie Primo Levi oder Imre Kertész immer wieder gestellt haben.

Aber jetzt, im hohen Alter – 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz – hat Ginette Kolinka mit Unterstützung der Journalistin Marion Ruggier ihre Geschichte aufgeschrieben.

Im Jahr 2000 war sie zum ersten Mal wieder nach Birkenau gereist, angestoßen durch die Initiative von Steven Spielberg, der für seinen Film Schindlers Liste Überlebende des Holocaust suchte. Doch ihr erster Besuch in Birkenau gerät zum Desaster. »Aber nein!, rufe ich, das ist es nicht! ... Die Wege sind schön sauber und abgezirkelt, sie haben Kies hergebracht, einen Gummiteppich, damit niemand im Dreck stehen muss …« Birkenau – so kommentiert sie schockiert – ist inzwischen eine Kulisse.

ENKELGENERATION Seitdem engagiert sich Ginette Kolinka für die »Zeugnisliteratur«, begleitet Klassenfahrten und versucht, die Enkelgeneration über die grauenhaften Verhältnisse im Frauenlager Birkenau zu informieren. Entstanden ist aus all diesen Aktivitäten ein schmaler biografischer Band, der den Glücksfall des Überlebens aus seinem spektakulären Rahmen herausnimmt und das Außergewöhnliche verstehbar macht.

Doch die Erzählerin wundert sich: »Es ist merkwürdig: Die Gymnasiasten, die ich seit Anfang der 2000er-Jahre nach Auschwitz und Birkenau begleite … stellen mir viele kluge Fragen, aber nie nach dem Hunger.« Nie fragen sie: »Was haben Sie gegessen?« Stattdessen: »Haben Sie Hitler gesehen?«

Die Gewalt, die den Frauen von ihren Bewachern zugefügt wird, das elende Gefühl der Entmenschlichung, all die Demütigungen, der tägliche Kampf ums Überleben, die Erkenntnis: »Bis jetzt waren wir noch menschliche Wesen. Nun sind wir nichts mehr.« Das ist die Vergangenheit, die sich in ihrem authentischen Charakter nicht vermitteln lässt.

»Ich male mir den Geruch aus, den Schmutz, das Gewimmel von Menschen. Dabei weiß ich, dass das nicht möglich ist. Für mich ist es genau das. So habe ich dieses Lager vor Augen … Übrigens sage ich bei jedem Besuch zu den Schülern: ›Macht bloß die Augen zu, schaut nicht hin.‹ Und immer wieder: ›Unter jedem eurer Schritte liegt ein Toter.‹«

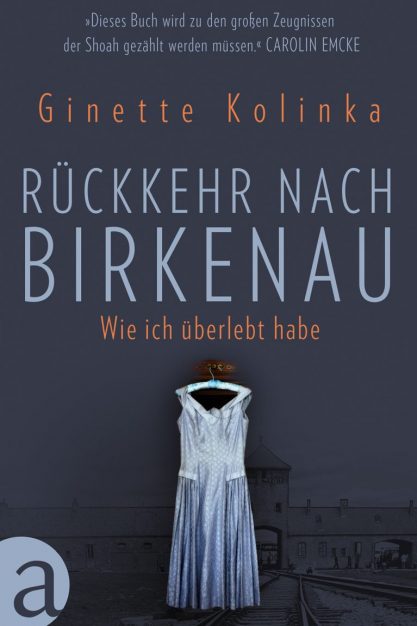

Ginette Kolinka: »Rückkehr nach Birkenau. Wie ich überlebt habe«. Aus dem Französischen von Nicola Denis. Aufbau, Berlin 2020,128 S., 18 €