Für einen Augenblick schafft die Videoinstallation am ersten Treppenabsatz eine optische Illusion: Die gleiche Treppe ist noch einmal auf die Wand des Berliner Postfuhramts projiziert, sodass man meinen könnte, es ginge immer weiter – doch genau das geht es für die Fotogalerie C/O Berlin, die hier ihren Sitz hat, nicht: weiter. Mitte Juni, mitten in die Vorbereitungen der großen Jubiläumsschau zum zehnjährigen Bestehen, flatterte der renommierten Galerie die Kündigung ins Haus. Bis Ende Juli müsse geräumt werden, so die Fristsetzung des neuen Investors, der israelischen »Elad«-Gruppe. Der überstürzte Zwangsauszug konnte noch abgewendet werden. »Wir gehen nun allerdings davon aus, dass wir tatsächlich zum 31. März kommenden Jahres rausmüssen«, sagt C/O-Pressesprecher Mirko Nowak. Nach den Plänen von »Elad« soll im historischen Postfuhramt in der Oranienburger Straße ein Ensemble aus einem Hotel, Wohnungen, Geschäften und Gastronomie entstehen.

Nutzungskonzept Für Kulturpolitiker wie etwa Monika Grütters (CDU), Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestages, eine grausige Vorstellung: »Es geht hier nicht nur um eine Investorenfrage, sondern um Stadtpolitik«, betont sie. Der alte Eigentümer, der israelische Investor Adi Keizman, der das Gebäude 2005 von der Deutschen Post gekauft hatte, habe gespürt, dass »eine elende Kommerzgeschichte nicht in diese historisch bedeutsame Straße« passe, so Grütters. Dementsprechend sah das alte Nutzungskonzept neben Wohnen und Handel auch einen großen Teil Kultur vor. Leider habe sich Keizman verspekuliert.

Für Grütters steht die Oranienburger Straße, die vor allem durch die markante Neue Synagoge bestimmt wird, auch für eine historische Verantwortung: »So eine große Synagoge braucht ein bestimmtes kulturelles Umfeld.« Schon jetzt gebe es kaum Flaneure, die sich in die Synagoge und das sich ebenfalls im Haus befindliche Centrum Judaicum verirrten. Der geplante Komplex aus Hotel und Geschäften würde ein vollkommen anderes Umfeld schaffen. Ganz so dramatisch sieht es Kulturstaatssekretär André Schmitz (SPD) nicht: »Man kann nicht unterstellen, dass ein Hotel oder ein kommerzieller Betrieb die Straße runterziehen würde.« Allerdings sei es das Bestreben, auch von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), C/O Berlin am jetzigen Standort zu erhalten: »Die Gespräche sind noch im Gange, das Abschiedslied ist noch nicht gesungen.«

Pub Crawl Gesungen wird in der Oranienburger Straße vor allem am Samstag Abend: »Pub Crawl« nennt sich das Spektakel, für das sich einer der Treffpunkte direkt vor dem Postfuhramt befindet. Für einen Pauschalpreis werden Touristengruppen durch die anliegenden Kneipen geführt. Je später der Abend, desto lauter werden die »Pub Crawler« – Veranstaltungen wie diese haben der Gegend den Ruf eingebracht, Berlins Ballermann zu sein. Solche Spektakel hat Ephraim Gothe (SPD), Bezirksstadtrat für Stadtentwick-lung, wohl im Sinn, wenn er meint, die Oranienburger Straße brauche »weniger Halligalli und mehr Ruhe«. Gothe ist für die Baugenehmigung für »Elad« zuständig. Dass der Fotogalerie gekündigt wurde, habe ihn überrascht. »Das Konzept des neuen Investors sieht auch Kultur vor«, so Gothe. »Ich bin davon ausgegangen, dass damit C/O Berlin gemeint ist.« Er habe nun an »Elad« appelliert, die Gespräche mit C/O weiterzuführen. Für den Bezirksstadtrat ist das Postfuhramt allerdings nicht der einzige Knackpunkt in dem Areal: Auch das ehemalige Telegrafenamt, dessen Zukunft völlig ungewiss ist, und das Kunsthaus Tacheles, immer wieder von der Räumung bedroht, sind bedroht. »Diese drei Projekte werden den Charakter der gesamten Spandauer Vorstadt prägen«, sagt Gothe.

Stadtplanung Eben diese Spandauer Vorstadt, wie das Viertel auch genannt wird, entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Zentrum jüdischen Lebens in der Stadt – mit der Neuen Synagoge, die 1866 eröffnet worden war, mittendrin. »Solche Synagogen wurden ja nicht irgendwo gebaut«, führt auch Monika Grütters aus. »In der Spandauer Vorstadt blühte das jüdische Leben.« Auch architektonisch übte die Synagoge ihren Einfluss aus: So stellt das 1881 fertiggestellte Postfuhramt mit seinem achteckigen Turmaufsatz zwischen zwei kleinen Kuppeln einen gestalterischen Bezug zum nahe gelegenen Gotteshaus her. Und auch heute sollte die Synagoge Ausgangspunkt aller stadtplanerischen Überlegungen in der Umgebung sein, so Kulturpolitikerin Grütters. Mittlerweile entwickelt sich rund um die Oranienburger Straße wieder ein Stück jüdisches Leben.

Die Kündigung für C/O Berlin und die Pläne des neuen Investors sind symptomatisch für diesen Teil Berlins: Noch vor wenigen Jahren galt die Gegend rund um die Oranienburger Straße als Inbegriff für die kreative Kulturszene der Hauptstadt – progressiv, authentisch, pulsierend. Inzwischen bestimmen glatt sanierte Gebäude, Designerläden und schicke Cafés das Areal. Das Schlagwort von der »Gentrifizierung« ist immer häufiger zu hören: Damit ist die Verdrängung der ursprünglichen Einwohner gemeint, die ein Viertel oft durch ihren Pioniergeist überhaupt erst interessant gemacht haben. Der szenige Ruf lockt Investoren, die die Mieten anheben. Eine neue, wohlhabendere Klientel zieht ein, während die Alt-Mieter gehen müssen – und mit ihnen oft der Charme.

»Gentrifizierung« riefen auch viele Medien, nachdem die Kündigung für C/O Berlin bekannt wurde – eine Losung, mit der C/O-Mitarbeiter Nowak nicht viel anfangen kann. »Das ist ein normaler Prozess«, meint er. »Man sollte doch froh sein, dass private Investoren solche Gebäude sanieren.« Eine Sanierung hätte das Postfuhramt tatsächlich nötig: Die Ausstellungsräume der Fotogalerie wirken provisorisch, der rote Boden ist von Rissen durchzogen, Flecken und Löcher zieren die Decken. In den Ecken dröhnen Ventilatoren, die etwas Bewegung in die stickige Luft wirbeln. Anders als es scheint, ist C/O Berlin jedoch alles andere als ein Provisorium. Seit zehn Jahren zeigt die Galerie ihre Fotokunst und hat sich seither international einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Magnum Begonnen hatte alles im Jahr 2000: Damals suchte der Fotograf Stephan Erfurt einen Ort für eine Ausstellung mit Bildern von Magnum, der erfolgreichsten Fotoagentur der Welt. Im Postfuhramt wurde er fündig – und entwickelte gemeinsam mit dem Designer Marc Naroska und dem Architekten Ingo Pott die Idee für ein eigenes Museum. Bis 2006 residierte C/O in einem denkmalgeschützten Gießereigebäude in der Linienstraße, um dann schließlich an den Ort der Gründung zurückzukehren. Bis heute haben etwa 600.000 Menschen die Galerie besucht – ein großer Erfolg, zumal C/O nur für drei der bislang 67 großen Ausstellungen, die organisiert wurden, öffentliche Fördergelder bekam. Neben den Schauen renommierter Fotografen bemühen sich die Museumsmacher auch um den Nachwuchs, für den sie regelmäßig eigene Wettbewerbe und Ausstellungen veranstalten.

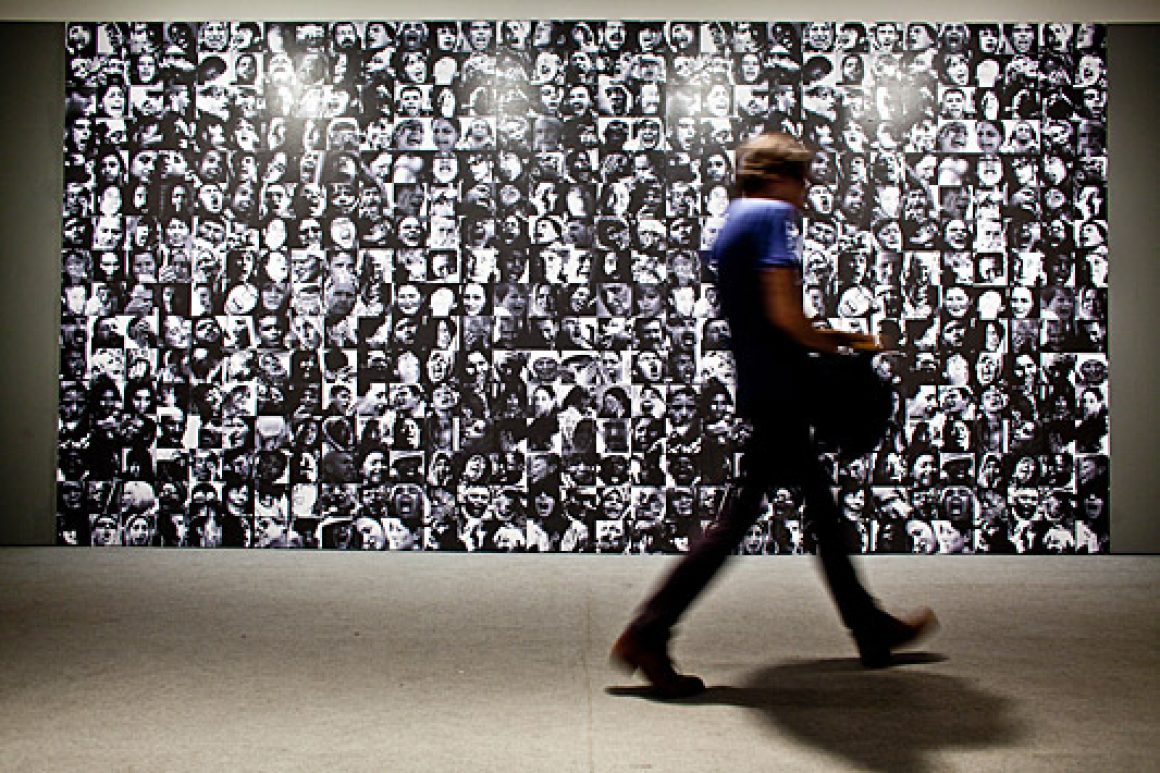

Zum eigenen Geburtstag schenkte sich C/O wieder eine große Magnum-Schau –fast so, als solle ein Kreis zu den Anfängen der Galerie geschlossen werden. Unter dem Titel »MAGNUM. Shifting Media. New Role of Photography« wird gezeigt, wie sich die Rolle des Fotografen im Laufe der Zeit verändert hat: vom klassischen Fotojournalisten und Chronisten zum Künstler, dessen Werke ihren Platz in Museen finden. In der Galerie habe man sich über das große Medienecho gefreut – dieses habe sicher dazu beigetragen, dass »Elad« nach der plötzlichen Kündigung doch noch zu Gesprächen bereit gewesen sei.

Privatwirtschaft Überhaupt will Nowak nichts Schlechtes über den neuen Investor sagen: »Das sind sympathische Leute, die begriffen haben, dass sie hier nicht einfach was machen können.« Auch die vielen Stimmen aus der Politik, die sich für einen Erhalt des Standorts aussprachen, habe man gerne gehört. »Allerdings hatte die Politik vor fünf Jahren die Gelegenheit, das Gebäude zu kaufen – das war ihnen zu teuer«, kritisiert er.

Laut Nowak habe es für C/O Berlin nun Priorität, ein eigenes Gebäude zu bekommen, statt weiter »wie in einer WG zu wohnen«. Nachgedacht wird etwa über einen Neubau, für den Politik oder Privatwirtschaft ein Grundstück zur Erbpacht bereitstellen könnten. Andere Vorschläge kamen von der Presse, so etwa das Telegrafenamt oder die ehemalige Jüdische Mädchenschule, die sich ebenfalls in der Spandauer Vorstadt befindet. Denn eines ist für die C/O-Betreiber klar: »Wir sind ein Kind von Mitte und würden gerne hier bleiben.«