Erinnern, Forschen, Verfolgen: Das war die Devise der frühen Holocaustforscher. Die Pioniere der Forschung über die Schoa hatten sich vielfach schon während des Krieges darangemacht, die deutschen Verbrechen für die Nachwelt zu dokumentieren. Sie wollten es nicht zulassen, dass die von den Nationalsozialisten zerstörten Lebenswelten der europäischen Juden für immer in Vergessenheit gerieten.

Auch sollten die Täter des NS-Völkermords ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Dass es nie wieder in der Geschichte der Menschheit zu einem Genozid kommt, war Antrieb und Motivation für die unermüdlichen Aufklärer. Sie sammelten Fakten, erforschten Tathergänge und sicherten Spuren. Nach Kriegsende gründeten sie Archive und Forschungseinrichtungen zur Fortsetzung ihres Werks.

Durch ihre Arbeit verweigerten sie den Tätern ihren endgültigen Triumph: Der millionenfache Mord wurde nicht vergessen, die Verbrechen blieben nicht ungesühnt. Gedenkstätten, Forschungsinstitute, Bücher, Gerichtsprozesse und auch die UN-Genozidkonvention von 1948 sind Resultate dieser Pionierleistungen.

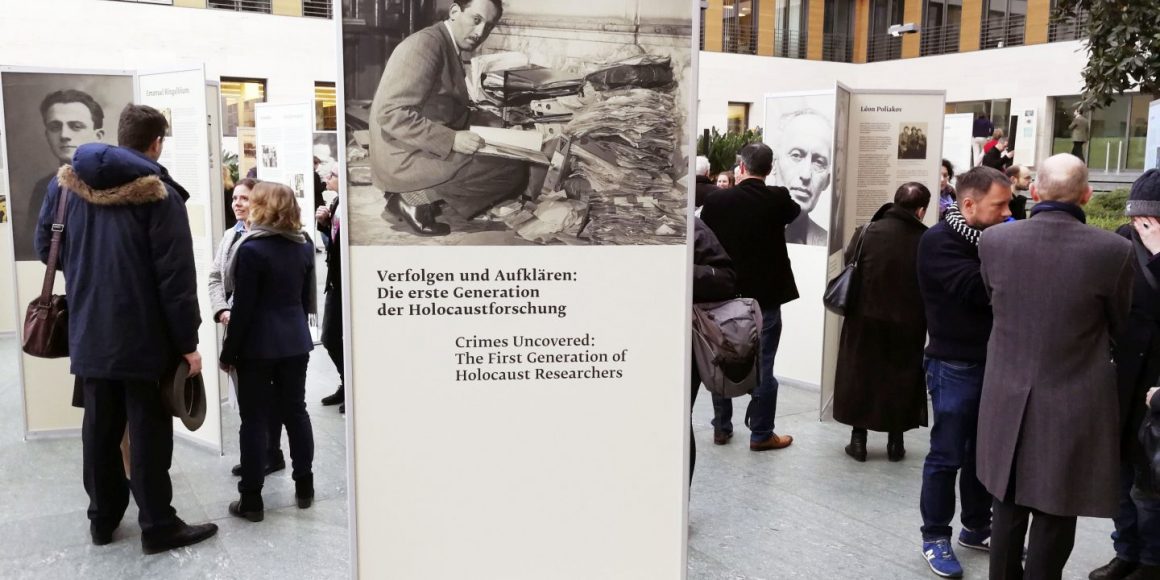

VORREITER An 20 dieser für die moderne Schoa-Forschung wegweisenden Vorreiter will die Ausstellung Verfolgen und Aufklären. Die erste Generation der Holocaustforschung erinnern. Die Schau haben Studenten des Masterstudiengangs »Holocaust Communication« am Touro College Berlin im Rahmen eines einjährigen Projektseminars in Zusammenarbeit mit der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und der Wiener Library in London konzipiert. Vergangene Woche wurde die Ausstellung im Lichthof des Auswärtigen Amts in Berlin-Mitte eröffnet.

In ihrer Begrüßungsrede sagte Staatsministerin Michelle Müntefering (SPD), es sei maßgeblich diesen frühen Forschern zu verdanken, dass die Menschheitsverbrechen der Nazis einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden. »Es war das Kalkül der Nationalsozialisten, die Individualität ihrer Opfer auszulöschen«, so die Staatsministerin. »Dass dies nicht gelungen ist, verdanken wir den mutigen Forscherpionieren, die mit ihrer wichtigen Arbeit Millionen von Opfern Namen und Identität zurückgegeben haben.«

Alle in der Ausstellung vorgestellten Forscherpioniere sind Juden.

Die Ausstellung erzählt mit Dokumenten und Fotos von Menschen wie Simon Wiesenthal. Der 1908 in einem galizischen Dorf geborene Wiesenthal spürte nach 1945 NS-Täter auf und überstellte sie an die Justiz. Während der deutschen Besatzung Polens überlebte der studierte Architekt mehrere Lager. Im KZ-Mauthausen wurde er befreit.

Unmittelbar danach übergab er den US-Streitkräften eine Liste mit den Namen von 91 SS-Angehörigen, deren Verbrechen er persönlich bezeugen konnte. Ab 1947 lebte Wiesenthal in Österreich, wo er sich beharrlich für die Verfolgung von NS-Straftätern einsetzte. Dank seiner Recherchen konnte hochrangigen Tätern wie Adolf Eichmann oder Franz Stangl, Kommandeur des Vernichtungslagers Treblinka, der Prozess gemacht werden.

DILEMMA »Es kann nicht verwundern, dass alle in der Ausstellung vorgestellten Forscherpioniere jüdisch sind«, sagte Stephan Lehnsteadt, Professor am Touro College Berlin und Leiter des Ausstellungsprojekts. »Die Welt und insbesondere die Deutschen und Österreicher interessierten sich nach dem Krieg wenig für jüdische Schicksale.«

Hans-Christian Jasch, Direktor der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, ergänzte: »Die Pioniere der Holocaustforschung standen vor dem Dilemma, dass ihre Erkenntnisse über die systematische Vernichtung der Juden in Europa von der Weltgemeinschaft lange Zeit ignoriert wurden.« Umso wichtiger sei es, an die mutigen Männer und Frauen zu erinnern. »Es ist ihre Leistung, die unsere heutige Arbeit erst möglich macht«, sagte Lehnsteadt.

Emanuel Ringelblum hatte schon im Warschauer Ghetto ein Archiv aufgebaut.

Ein weiterer früher Aufklärer war Emanuel Ringelblum, Gründer des Geheimarchivs Oyneg Shabes (»Freude am Schabbat«). Der 1900 in Ostgalizien geborene Ringelblum baute mit einer Handvoll Mitstreiter wie Rachel Auerbach im Warschauer Ghetto ein großes Archiv auf, das auch eigene Forschungen wie etwa Interviews zur Besatzung durchführte. Als die Deportationen aus dem Ghetto begannen, versteckten sie die zusammengetragenen Quellen in Milchkannen und vergruben sie an einem geschützten Ort.

Ringelblum tauchte mit seiner Familie außerhalb des Ghettos unter. Nach seiner Enttarnung wurde er 1943 erschossen. Die Milchkannen konnten nach dem Krieg zu großen Teilen wiedergefunden werden. Die Dokumente lagern heute im Emanuel-Ringelblum-Archiv in Warschau. Bis heute gilt die Sammlung als eine der wichtigsten Quellen der Holocaustforschung.

ZEUGENSCHAFT Romina Wiegemann ist eine der Studentinnen, die an der Ausstellung mitgearbeitet haben. »Mir war vor dem Projekt nicht bewusst, dass es vor allem jüdische Forscher waren, die die Holocaustforschung begründet haben«, sagte Wiegemann.

Es sei erstaunlich, dass diese Menschen, die von den Verbrechen der Nazis unmittelbar betroffen waren, schon zu einem so frühen Zeitpunkt das Bewusstsein für die Relevanz der Zeugenschaft gehabt hatten. »Ohne ihre Arbeit gäbe es die moderne Holocaustforschung oder das Gedenken an dieses Menschheitsverbrechen nicht.«

Noch bis zum 22. Februar ist die Ausstellung im Auswärtigen Amt zu sehen. Danach soll sie international auf Tour gehen.

Lichthof des Auswärtigen Amts, Werderscher Markt 1, Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.