Für viele junge Künstlerinnen gilt sie bis heute als der »weibliche Superstar der Kunst«: Meret Oppenheim. Am 6.

Oktober wäre sie 100 Jahre alt geworden, sie starb 1985 in Basel. Bis an ihr Lebensende ließ sich Oppenheim nicht vereinnahmen: Weder von surrealistischen Freunden noch von feministischen Künstlerinnen. Kompromisslos arbeitete die Deutsch-Schweizerin an einem facettenreichen Werk, das mehr als 1.500 Gemälde und Zeichnungen, Skulpturen und Installationen, Gedichte und Konzepte umfasst.

Delémont Meret Oppenheim wird am 6. Oktober 1913 in Berlin geboren, ihr Vater Erich Oppenheim ist Arzt. Die Kriegsjahre verbringt Meret zusammen mit ihrer Mutter Eva Oppenheim-Wenger im schweizerischen Delémont. Anschließend zieht die fünfköpfige Familie nach Steinen und später nach Lugano.

Großmutter Lisa Wenger, eine Malerin und Frauenrechtlerin, liest der jungen Meret die Zukunft aus den Karten: »Nach Zeiten des Schwankens wirst du sicher in dir, sogar sehr sicher«, meint die Großmutter. Auch von künstlerischem Erfolg ist die Rede, der allerdings mit »Unruhe und Reisen« verbunden sei, und: »Heiratskarten sind eigentlich keine da, Kinder auch nicht«. Sie behält weitgehend recht, ebenso wie der Psychiater Carl Gustav Jung, der ihr eine »Unkonventionalität des Standpunktes« bescheinigt.

Mit 18 Jahren reist Oppenheim mit zwei Freundinnen nach Paris. Auf der Bahnfahrt trinken sie sich einen Pernod-Rausch an und gehen, kaum angekommen, ins Café du Dome, dem damals wichtigsten Künstler-Stammlokal. Kurze Zeit später zieht Oppenheim nach Paris und lernt Alberto Giacometti und Pablo Picasso kennen, sowie die Surrealisten Max Ernst, André Breton und Man Ray.

Sie beschmiert ihren nackten Körper mit Druckerfarbe und lässt sich von Man Ray fotografieren. Damit ist sie schlagartig bekannt. Berühmt wird sie, als ihre mit Fell überzogene Tasse – das »Frühstück in Pelz« – vom New Yorker Museum of Modern Art gekauft wird. Doch für die äußerst attraktive Frau ist es nicht leicht, von den bald 20 Jahre älteren Künstlerkollegen als ebenbürtig anerkannt zu werden.

Max Ernst Das ändert sich auch nicht, als sie mit dem viel älteren Max Ernst eine Beziehung beginnt. Wunderbare, zarte, verspielte Briefe, die soeben in einem wunderschönen Katalog im Verlag Scheidegger und Spiess abgedruckt sind, dokumentieren die »Amour fou«: »Meretli, geliebtes«, schreibt Max Ernst im Januar 1934, »sollte es Krieg geben, so komm schleunigst vorher nach hier«.

Nach einem Jahr trennt sich Oppenheim abrupt von Max Ernst, weil sie spürt, dass sie sich sonst nicht künstlerisch entfalten kann.

»Für dich – wider dich, wirf alle Steine hinter dich, und lass die Wände los«, schreibt Oppenheim. Ihre Zeilen spiegeln den Drang nach Freiheit, die schöpferische Kraft, die Einsamkeit. 1937 kehrt sie nach Basel zurück. Die folgenden 18 Jahre steckt sie in einer Schaffenskrise - nicht, weil sie an ihren Arbeiten zweifelt, sondern, wie sie später schreibt: »Es war vielmehr, als würde die jahrhundertealte Diskriminierung der Frau auf meinen Schultern lasten, als ein in mir steckendes Gefühl der Minderwertigkeit«.

1954 beschließt sie, die Krise zu beenden. Sie zieht nach Bern, entwirft Theaterkostüme und erotischen Schmuck, malt und zeichnet, arbeitet mit Holz und Federn, Papier und Stoff. In ihren Arbeiten sucht sie das Flüchtige und Unsichtbare, ihre Motive sind Bäume, Wolken oder Blumen, der menschliche Körper oder abstrakte Traumwelten.

Kunstpreis Als sie 1975 den Basler Kunstpreis bekommt, bedankt sie sich mit einer programmatischen Rede: »Aus einem großen Werk der Dichtung, der Kunst, der Musik, der Philosophie spricht immer der Mensch. Und dieser ist sowohl männlich als weiblich«, sagt Oppenheim. Und sie beklagt: Frauen müssten durch ihre Lebensweise immer noch beweisen, dass die Tabus, mit denen sie »in einem Zustande der Unterwerfung gehalten wurden«, nicht mehr gültig seien. »Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen«, schließt Oppenheim.

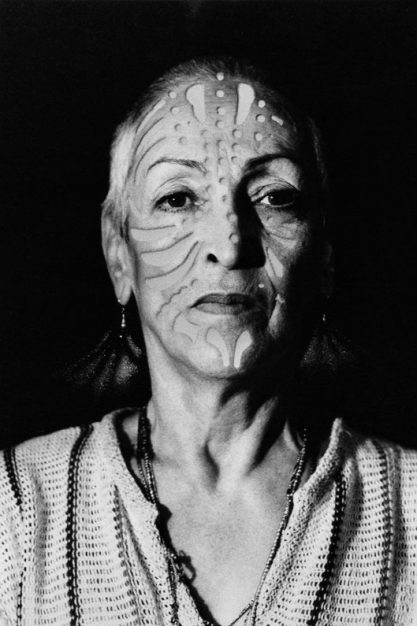

1982 bekommt Oppenheim, die inzwischen ihre Haare raspelkurz trägt, den Großen Preis der Stadt Berlin und wird auf die documenta 7 in Kassel eingeladen. Ein Jahr später kann nach heftiger öffentlicher Debatte ihre Brunnenskulptur »Spiralsäure« auf dem Berner Waisenhausplatz übergeben werden. Am 15. November 1985 stirbt Oppenheim im Alter von 72 Jahren in Basel und wird im schweizerischen Carona im Familiengrab bestattet. Nicht in der Schweiz, sondern in Berlin ist 2013 endlich die erste Retrospektive zu sehen.