Elieser Ben-Jehuda, der Vater des modernen Hebräisch, ist jedem ein Begriff, der Iwrit gelernt hat. Das Gegenteil gilt für die Schriftgestalter: Wem sagen schon die Namen Moshe Spitzer, Franzisca Baruch und Henri Friedlaender etwas? Eine Ausstellung im Israel-Museum in Jerusalem holt die drei Designer jetzt aus der Anonymität heraus. Deren Leben und Werk stehen im Mittelpunkt einer Schau, die die Entwicklung der hebräischen Typografie im 20. Jahrhundert vor und nach der Gründung des jüdischen Staates am Beispiel der drei Künstler nachzeichnet. Alle drei hatten ihr Handwerk in Deutschland gelernt, bevor sie emigrierten.

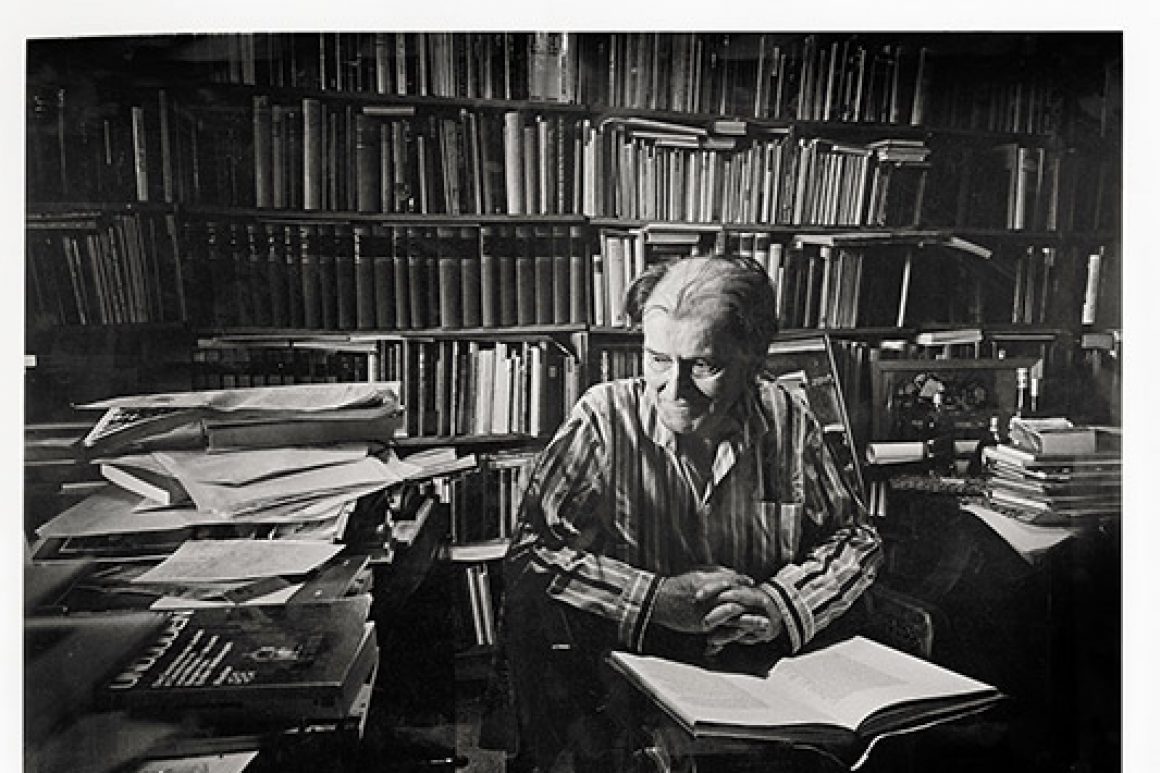

Die Geschichte des Grafikdesigns in Israel muss erst noch geschrieben werden, sagt Ada Wardi, die Gastkuratorin der Ausstellung. Sie selbst macht gerade mit einer Monografie über Moshe Spitzer den Anfang. Bei den Recherchen dazu stieß sie in einem Jerusalemer Keller auf den Nachlass Spitzers, der Kostbarkeiten enthielt: Manuskripte von Martin Buber, Samuel Joseph Agnon, Stefan Zweig und Hermann Hesse. Unter den Briefen fanden sich viele des Verlegers Salman Schocken, für den Spitzer in den 30er-Jahren Bücher in Berlin gestaltet hatte. Schocken war auch das Verbindungsglied zu Baruch und Friedlaender, weshalb sich eine gemeinsame Ausstellung anbot.

»Es geht hier nicht nur um eine historische Rückschau und eine Besinnung auf unsere Wurzeln«, erklärt Wardi, die selbst Grafikerin ist. »Die drei Typografen sind auch heute noch relevant und können uns mit ihrem Werk inspirieren.«

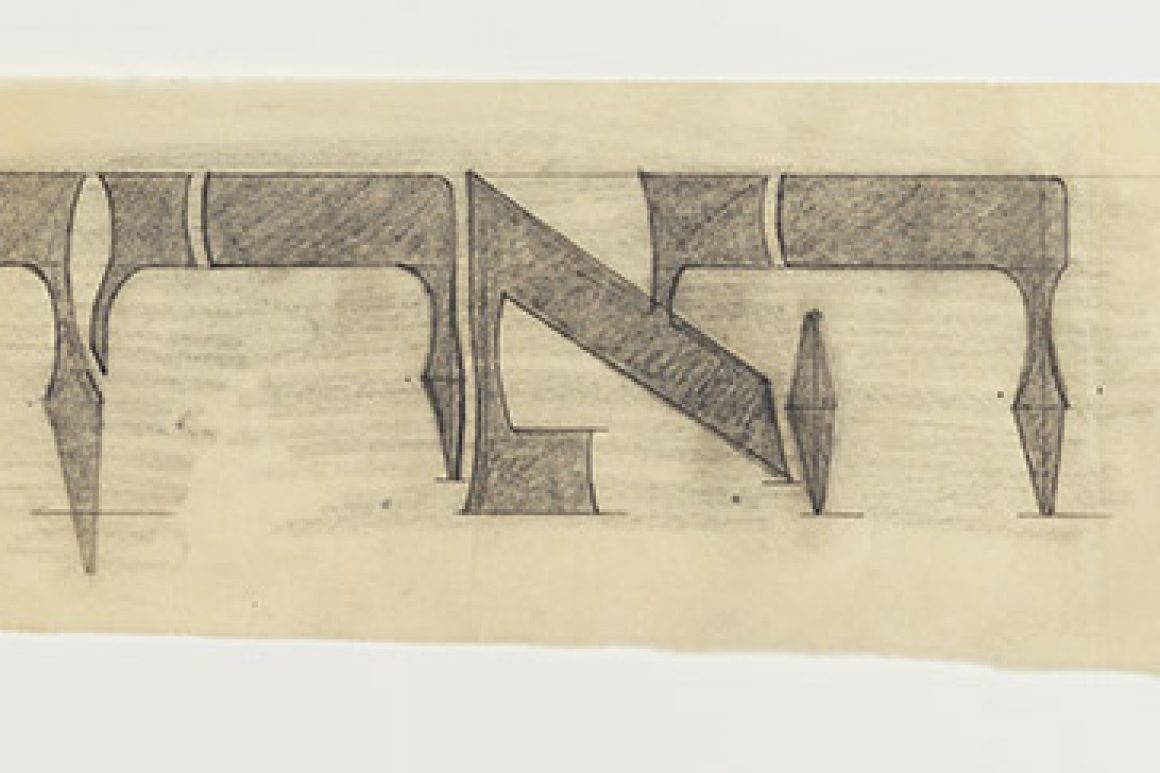

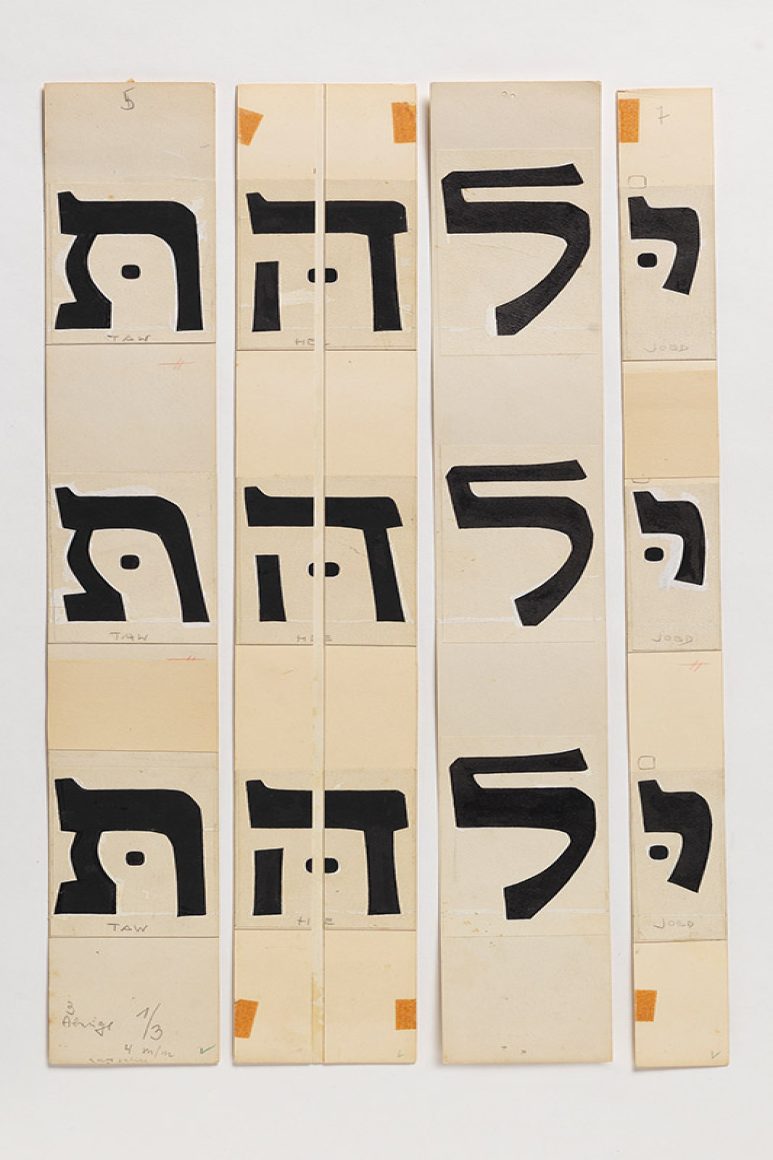

baUHAUS Spitzer, Baruch und Friedlaender hatten Buchgestaltung, Typografie und Grafikdesign nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin beziehungsweise Leipzig studiert. Unter dem Einfluss von Expressionismus und Bauhaus waren sie auf der Suche nach zeitgemäßen Schrifttypen für das moderne Hebräisch, dessen Drucklettern sich letztlich immer noch an den mittelalterlichen Handschriften Europas orientierten. Es war ein Riesenproblem, ähnlich aussehende Buchstaben wie Tav und Chet oder Bet und Kaf voneinander zu unterscheiden.

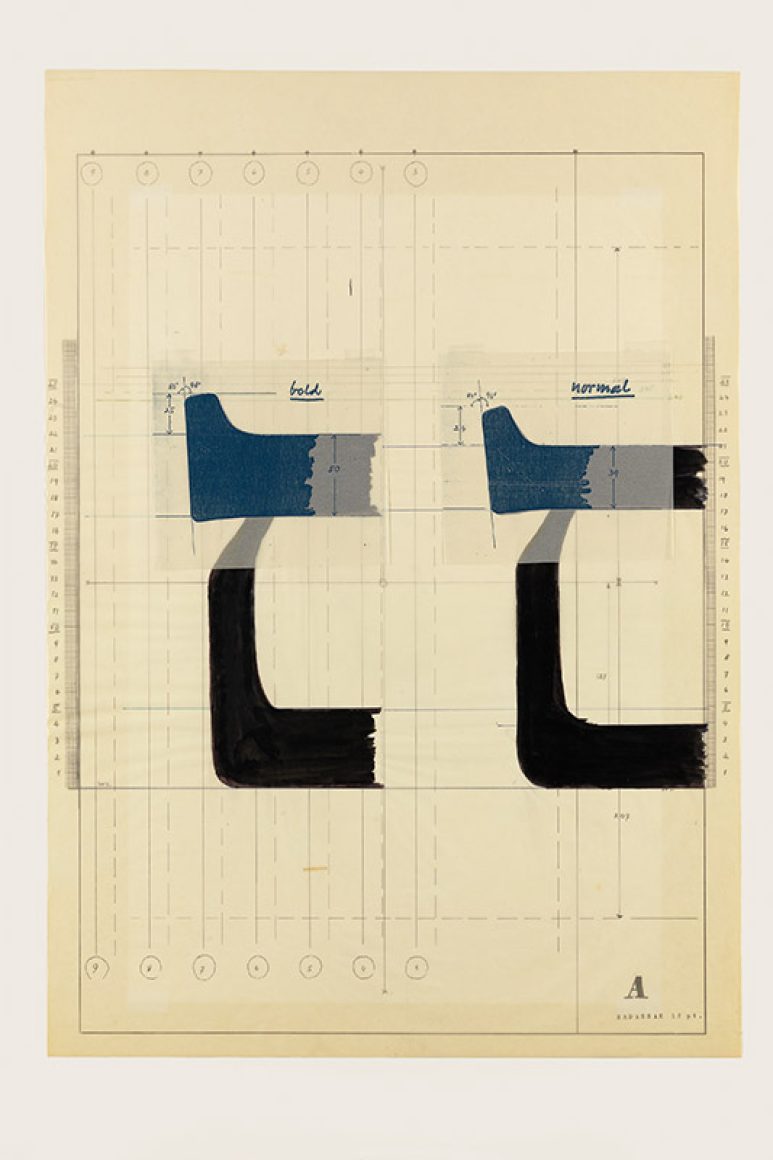

»Stam« und »Schocken«, entworfen von Baruch, sowie »Hadassah« von Friedlaender sind drei der bahnbrechenden Schrifttypen, die bis heute in ihrer Schlichtheit und Eleganz modern wirken. Ein Video in der Ausstellung projiziert die »Hadassah«-Typen in Endlosschleife an die Wand, wobei ein Buchstabe in den nächsten übergeblendet wird, wodurch die organische Einheit der Schrift gut zu erkennen ist. Es überrascht nicht, dass der Perfektionist Friedlaender erst nach fast 30 Jahren zufrieden mit seiner »Hadassah« war, die dann aber auch ein großer Erfolg wurde und ab 1958 breite Verwendung fand.

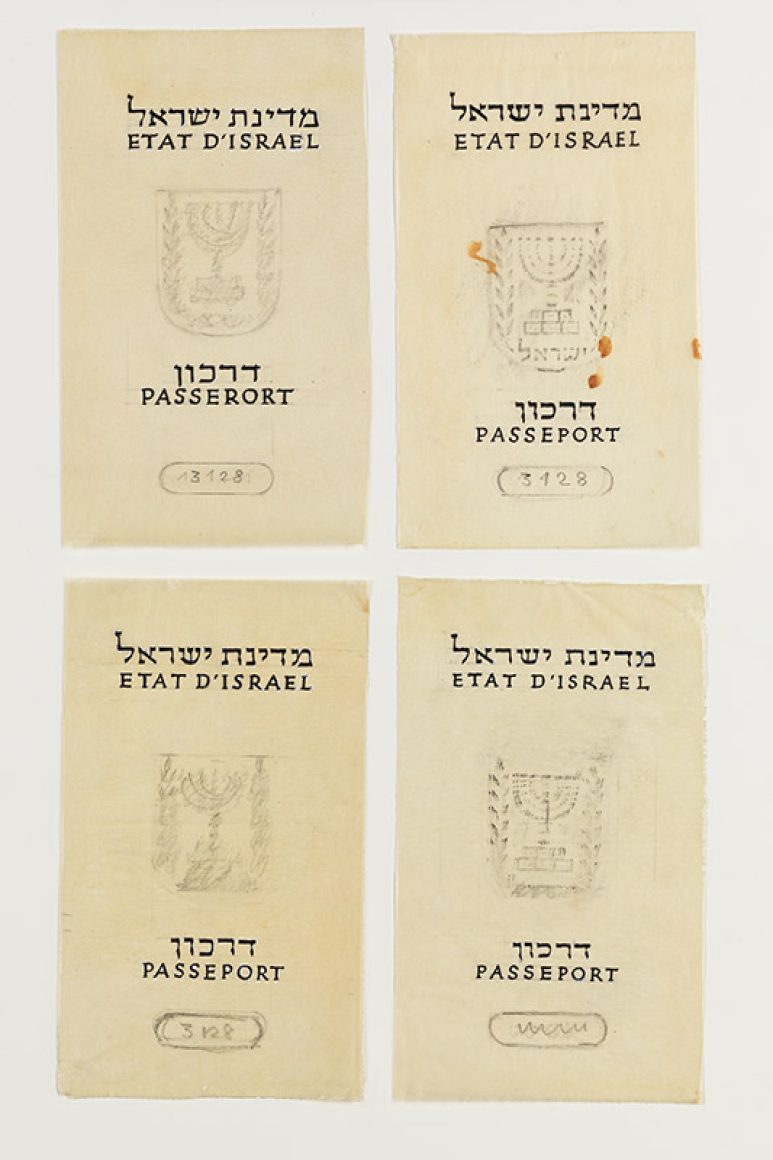

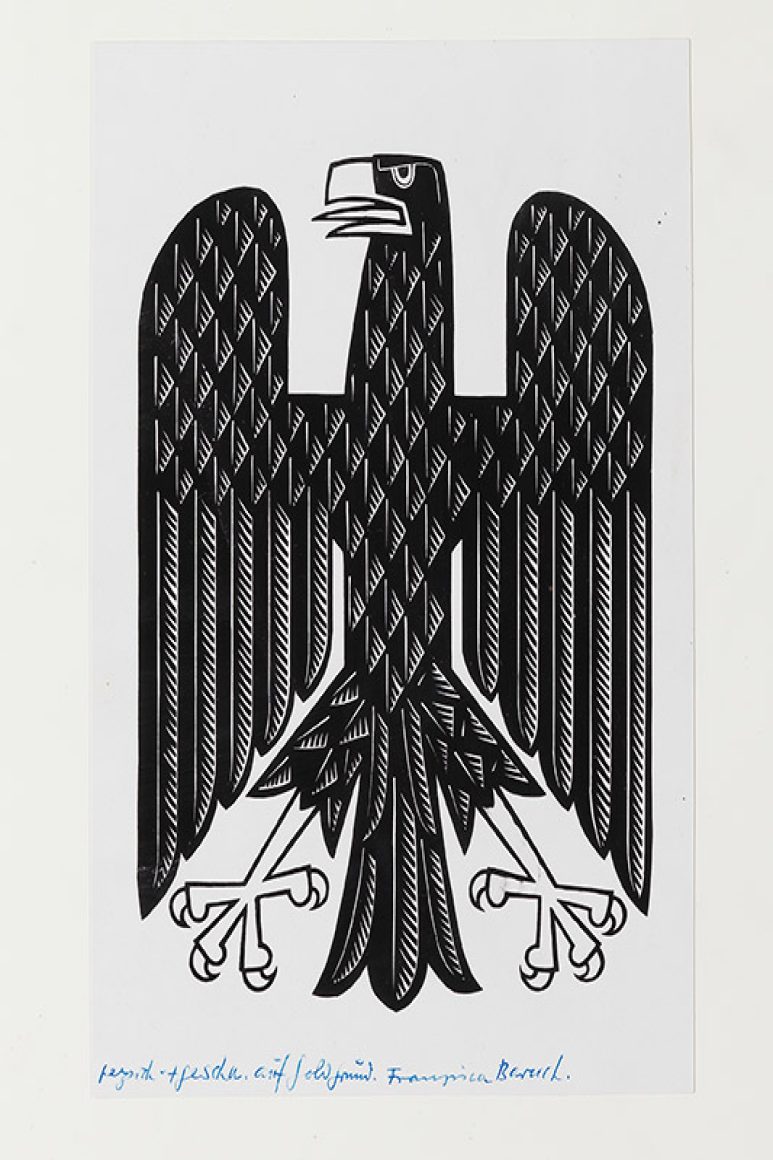

Die ganz unterschiedlichen Talente und Schwerpunkte ihres jeweiligen Werkes machten es sinnvoll, jedem der Künstler eine eigene Abteilung in der Ausstellung zu widmen. Franzisca Baruch ist die Vielseitigste: Sie illustrierte auch Bücher mit farbenprächtigen Aquarellen, die an den frühen Kandinsky erinnern, zeichnete in der Weimarer Republik im Auftrag des Reichskunstwarts die Schattenbilder für den Film Goethe lebt und entwarf Festdekorationen, bevor sie 1933 vor den Nationalsozialisten nach Palästina flüchtete. Ihre Type »Stam« wurde in den 40er-Jahren die Schrift für offizielle Anlässe in Israel. Von Baruch stammt auch das bis heute verwendete Logo der Zeitung »Haaretz«, und bis in die 80er-Jahre war der Einband der israelischen Reisepässe ihrem Entwurf entlehnt.

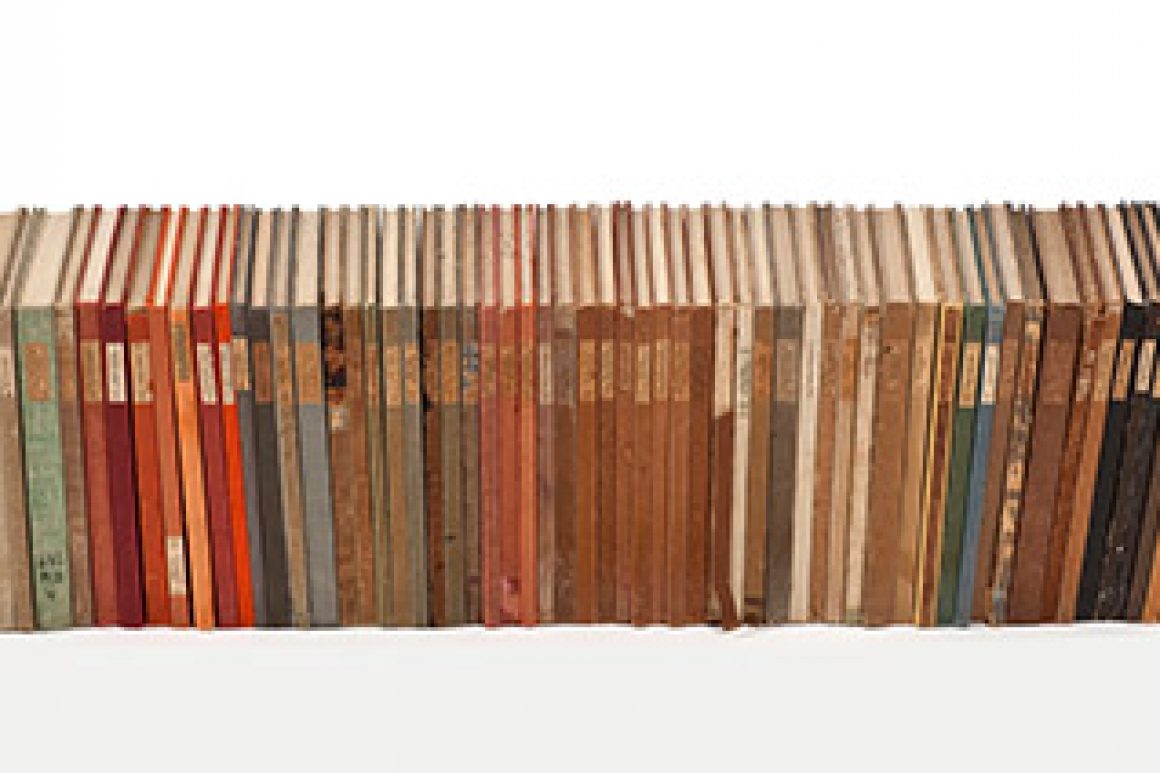

insel-verlag Moshe Spitzer, der 1939 aus Berlin nach Jerusalem floh, habe am nachhaltigsten die Buchgestaltung in Israel beeinflusst, erklärt Wardi. Der promovierte Indologe war sein Leben lang mit allen Aspekten des Buchhandwerks, der Lektorierung und Herausgabe befasst. Für seinen eigenen Verlag »Tarshish«, den er 40 Jahre lang in Israel betrieb, diente der Insel-Verlag ästhetisch und verlegerisch als Vorbild. An den über 100 Titeln, die er herausgab, lässt sich aber auch studieren, wie er sich später davon löste. Rilkes Cornett verlegte Spitzer 1952 mit Zeichnungen von Avigdor Aricha in einem überraschend großen Format, offenbar inspiriert durch den Textinhalt und die Illustrationen. Als Schrifttype verwendete er »Schocken« von Franzisca Baruch. Der Besucher kann dank eines Videos wenigstens virtuell durch die Seiten des Buches blättern.

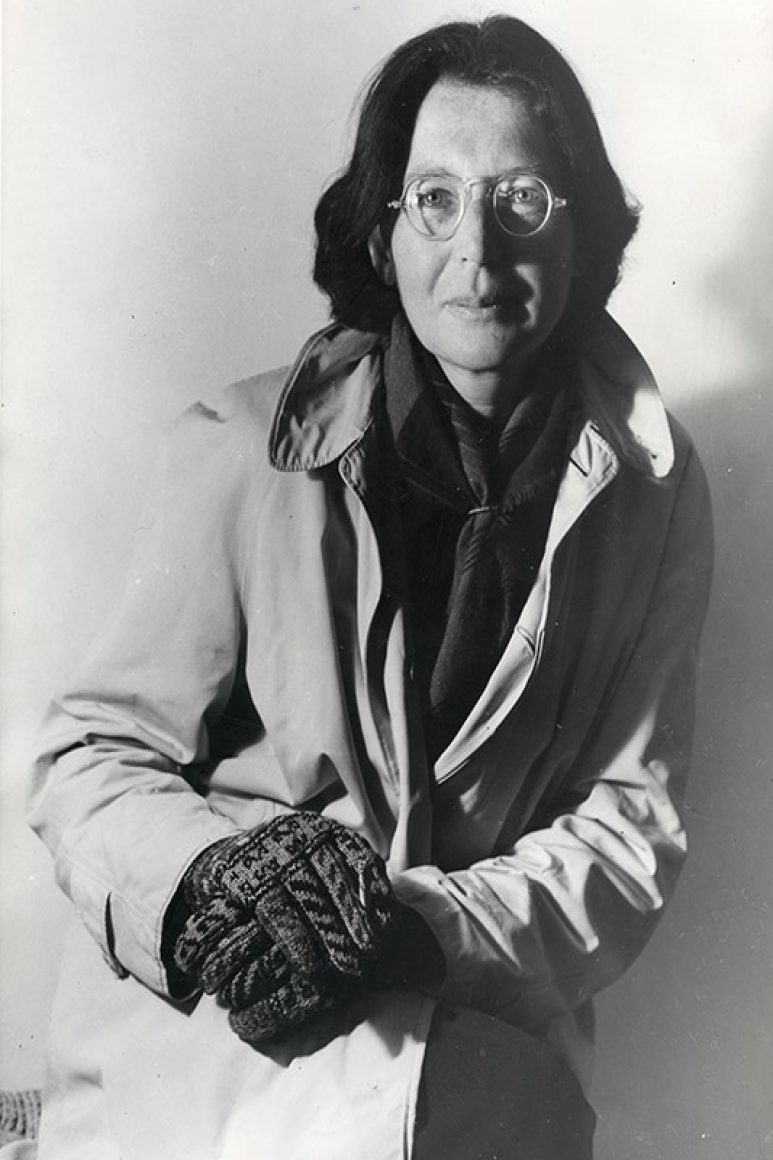

Als »einzigartige Type« bezeichnet Wardi aber »Hadassah«. In der Entwicklungsgeschichte der hebräischen Druckschrift sei mit ihr »ein großer Sprung« gelungen. Ihr Schöpfer Henri Friedlaender, der die deutsche Besatzung Hollands nur überlebte, weil ihn seine niederländische Ehefrau versteckte, ereilte 1950 ein Ruf nach Israel, wo er eine Druckerschule in Jerusalem übernahm. Mit dem Namen für seine Type bedankte er sich bei der gleichnamigen zionistischen Frauenorganisation aus den USA dafür, dass sie ihm die Schulleitung übertragen hatte.

Die Ausstellung wird unterstützt vom Goethe-Institut und dem Literaturarchiv Marbach, das dabei mitwirkt, die Nachlässe von Friedlaender und Baruch im Israel-Museum zu erfassen und zu katalogisieren. Die Zusammenarbeit bot sich an, weil viele der von den Künstlern gestalteten Bücher in Marbach lagern. Unter ihnen befindet sich Else Lasker-Schülers Gedichtband Mein blaues Klavier, den Spitzer 1943 auf Deutsch in Jerusalem verlegte. »Das mitten im Krieg zu tun, war schon sehr mutig«, sagt Wardi.

»New Types. Three Pioneers of Hebrew Graphic Design«. Palevsky Design Pavilion, Israel Museum, Jerusalem. Bis 16. März 2016