Der schönste Lichtbildausweis, den ich in meinem Leben je besessen habe, war der Ausweis der Cinematheque in Jerusalem. Ich war Mitglied geworden, gleich nachdem ich meinen Wohnsitz von Hamburg in die ungeteilte Hauptstadt des jüdischen Volkes verlegt hatte, und das hebräische Plastikkärtchen mit meinem Konterfei machte mich ziemlich stolz.

Für alle, die es nicht wissen: Die Cinematheque liegt über dem Hinnomtal, wo es zur Zeit der Propheten ziemlich blutig zuging – heute ist es dort eher friedlich, wenn nicht gerade unten im Tal ein Esel schreit. Man kann auf der Terrasse der Cinematheque sitzen und Tee mit Nanaminze trinken. Aber natürlich war ich nicht deshalb Mitglied geworden, sondern weil ein Leben ohne Kino kein Leben ist.

Film Ich weiß noch, welchen Film ich dort als ersten sah: Butch Cassidy and the Sundance Kid. Das herrliche letzte Bild, in dem die edlen Räuber (Paul Newman und Robert Redford) aus dem vom Militär umstellten Haus ins Freie und in den Tod springen. Ich kannte damals kaum einen Menschen in Jerusalem, hatte keine Freundin, meine Möbel waren noch im Container – ich fühlte mich also ein bisschen traurig und heimatlos. In dieser Phase wurde das Kino meine Heimat.

Später habe ich Titanic in der Cinematheque gesehen (diesen Film dann schon mit Freundin – Hallo, Ofira!). Ich erinnere mich, wie wir aus dem Kino zur Straße über eine provisorische Holztreppe hochstiegen, die unter unseren Schritten verdächtig wackelte, und dachten: Wäre es nicht furchtbar komisch, wenn wir ausgerechnet jetzt abstürzen würden, nachdem wir gerade bittere Zähren um Leonardo DiCaprio vergossen haben.

ZUFLUCHT In meinem Leben bin ich ziemlich oft umgezogen, hatte ziemlich oft Phasen der Einsamkeit zu bewältigen und habe ziemlich oft meine Zuflucht im Kino gesucht. Der Moment, wenn es dunkel wird. Der Moment, wenn das erste Bild auf der großen Leinwand erscheint. Umgeben von Fremden, mit denen man lacht, wenn dort vorn etwas Komisches passiert, heimlich weint, wenn sich im Film Trauriges ereignet, und die Luft anhält, wenn es gilt, eine Schrecksekunde zu bewältigen.

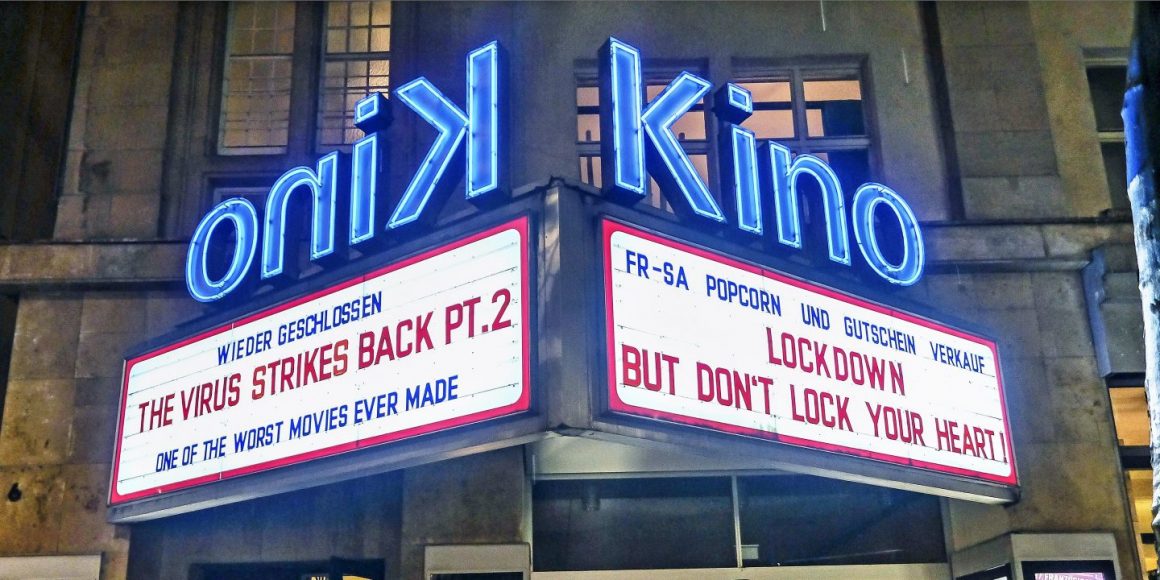

Die Experten sagen uns voraus, dass Kinos die Pandemie wahrscheinlich nicht überleben werden.

Für mich werden gewisse Filme immer mit bestimmten Städten verbunden sein. Ein Jahr lang lebte ich in Köln (nicht das glücklichste Jahr meines Lebens). In Köln sah ich Matrix (irgendwie der passende Film für diese Stadt). In Hamburg Lawrence von Arabien (zur Zeit des ersten Golfkriegs). In Berlin sah ich Das Leben der Anderen – im Kino in der Kulturbrauerei, mit einer lieben Bekannten, die ich leider aus den Augen verloren habe (Hallo, Michal!).

Eine Ex-Freundin (Hallo, Aliza!) behauptete mal, ich fände glattweg alle Filme gut, mich würde schon entzücken, wenn sich auf einer Leinwand Bilder bewegen. Das ist übertrieben. Ich kann sehr wohl zwischen Bockmist (The Da Vinci Code – Sakrileg) und großer Kunst (Der Pate) unterscheiden.

Aber wahr ist doch, dass ich auch Bockmist genießen kann, wenn ich ihn im Kino sehe. Denn das Kino, wie schon erwähnt, ist meine Heimat.

Deshalb fühle ich mich besonders zurzeit seltsam fremd auf der Welt – obwohl ich die Seuche unter denkbar komfortablen Bedingungen erlebe: in einem geräumigen Haus, in dem meine Frau mir Tee bringt, während unser Sohn ein Stockwerk tiefer auf dem Klavier klimpert. Aber ich kann halt nicht ins Kino.

Neulich habe ich für eine Filmkritik WW84 begutachtet, den neuen Wonder Woman-Film mit der göttlichen israelischen Schauspielerin Gal Gadot. Es war schon in Ordnung. Die Actionszenen waren toll durchchoreografiert, beim Bösewicht handelte es sich um ein Ekel mit blonder Föhnfrisur, und am Ende siegte dann doch das Gute (nachdem Frau Gadot zwei arabische Kinderlach gerettet hatte, was ich sehr nett von ihr fand). Aber mein Herz blutete, denn ich sah den Film auf dem kümmerlichen Bildschirm meines Laptops. Kein Dolby-Sound dröhnte von links und rechts, niemand mümmelte Popcorn, kein Mensch klatschte bei der Szene mit den arabischen Kindern Beifall. Wie fade! Wie schad!

salzburg In meinem Roman Der Komet spielt eine ganze Episode im Kino: Alexej von Repin, der Held der Geschichte – ein junger russischer Student, den es nach Wien verschlagen hat, in eine Welt, in der es im Jahr 2000 das Habsburgerreich noch gibt –, trifft sich mit seiner Freundin, der schönen Sefardin Barbara Gottlieb, die, nebbich, verheiratet ist. Sie schauen sich einen Spionagefilm mit irren Verfolgungsjagden an, in dem der Wahrscheinlichkeit zu keiner Zeit erlaubt wird, ihr hässliches Haupt zu erheben.

In der Welt fühle ich mich seltsam fremd. Im Kino fühle ich mich zu Hause.

Die Spannung wächst nicht nur auf der Leinwand: »All diese Bedrohungen hatten zur Folge, dass Barbara immer drängender Schutz bei ihm suchte, sie knöpfte Alexej das Hemd auf, um ihre grazil-kräftige Hand auf seine männliche (allerdings gänzlich unbehaarte) Beschützerbrust zu legen.« Dazu naschen die beiden Rum-Kokos-Kugeln. »Als er im Dunkeln zu ihr hinübersah, schaute Barbara mit kokettem Schuldbewusstsein zurück – dann öffnete sie leicht die Lippen und zeigte ihm das Kokoskügelchen, das sie knapp hinter ihrer Zungenspitze balancierte.«

Diese Rum-Kokos-Kugeln – hergestellt von der Firma »Casali« und gefüllt mit 40-prozentigem österreichischen Rum, der zu 100 Prozent nach Chemiefabrik schmeckte – werden sich für mich immer mit meinen frühesten und prägenden Kino-Erfahrungen verbinden.

Österreich Ich bin in Salzburg aufgewachsen (bitte, ich kann nichts dafür); dort gab es ein einziges Programmkino, das einfach »Das Kino« hieß. Dort habe ich gesehen: alles von Chaplin, alles von Buster Keaton, ziemlich viel Fellini und Modefilme der damaligen Zeit, an die sich kein normaler Mensch erinnert (Die Möwe Jonathan, Die Spitzenklöpplerin, Der Elefantenmensch).

Dann gab es da ein Filmkunstwerk mit dem Titel Stau aus dem Jahr 1979, das mir ewig unvergesslich sein wird. Laut »Evangelischem Filmbeobachter« handelt es sich um eine »subtile, bösartige Studie«, ein Lehrstück über das »chaotische, vom politischen und kriminellen Terror geschüttelte Italien« sowie einen »Angriff auf jede technisierte Konsumgesellschaft«. Kann alles sein, aber ich erinnere mich eigentlich nur an Ángela Molina. Sie spielte in dem Film eine idealistische Studentin in engen Jeans mit Gitarre.

Männer In einer Szene räkelt sie sich auf dem Beifahrersitz eines Lkw und fragt den Fahrer, ob er gelegentlich auch dort mit seiner Freundin intim wird. Ich glaube, ich war noch wochenlang verknallt. Während ich Frau Molina auf der Leinwand bewunderte, schmolz ein ganzes Plastiktütchen mit Rum-Kokos-Kugeln in meiner Hand dahin – am Ende hatten sie sich in eine breiige Masse aus Zucker, Alkohol und Schokolade verwandelt.

Die Experten sagen uns voraus, dass Kinos diese Pandemie wahrscheinlich nicht überleben werden. In den Vereinigten Staaten gehören beinahe alle Lichtspieltheater zwei Großfirmen, die knapp kalkulieren. Wenn ihre Kinos bis Mitte 2021 kein Mensch besucht, gehen die beiden Monopolfirmen pleite. Das hat dann wieder Auswirkungen auf die Filmstudios, die in Zukunft vielleicht gar nicht mehr für die Leinwand, sondern gleich für Netflix und Amazon produzieren.

Kürzlich sah ich den neuen »Wonder Woman«. Ein toller Film. Aber auf dem Laptop: wie fade!

Irgendwo las ich, es werde wohl so kommen, dass Hoi polloi Filme nur noch auf ihren Tablets und Smartphones konsumieren, während Kinos bald zu einem Exklusivvergnügen mutieren könnten – in kleinen Sälen zu hohen Preisen mit allerbestem Service.

Kuss Und ich sage: Gott bewahre uns davor. Ich finde die Aussicht fürchterlich, dass es bald keine Jungen mit Pubertätspickeln mehr geben wird, die mit heißen Ohren in dunklen Sälen sitzen, während vor ihnen die Post abgeht. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, dass nie wieder Liebespaare im Kino miteinander knutschen. Ich will diese Form der Intimität, die mit wildfremden Menschen geteilt wird, nicht für alle Zeit missen müssen.

Also: Wenn wir alle geimpft sind und das öffentliche Leben wieder losgeht, gehe ich mit meiner Frau in den erstbesten Film. Wir werden uns weit vorn hinsetzen, damit wir in das Geschehen auf der Riesenleinwand eintauchen können. Und dann halten wir Händchen und schlagen uns die Bäuche mit Zuckerzeug voll.

Der Autor ist Journalist und lebt in New York. Im Februar erscheint bei Kiepenheuer & Witsch sein neues Buch »Der Weltreporter. Ein Roman in zwölf Reisen«.