Herr Gottesman, wann haben Sie das letzte Mal geweint, als Sie ein jiddisches Volkslied gehört haben?

Meine Mutter Beyle Schaechter-Gottesman ist vor Kurzem gestorben. Sie war eine jiddische Dichterin, Liedermacherin und Sängerin. Wenn ich ihre Lieder höre, steigen mir Tränen in die Augen. Das ist aber auch deswegen keine Überraschung, weil viele jiddische Volkslieder darauf angelegt sind, dass Zuhörer weinen, wenn sie sie hören.

Sind sie so traurig?

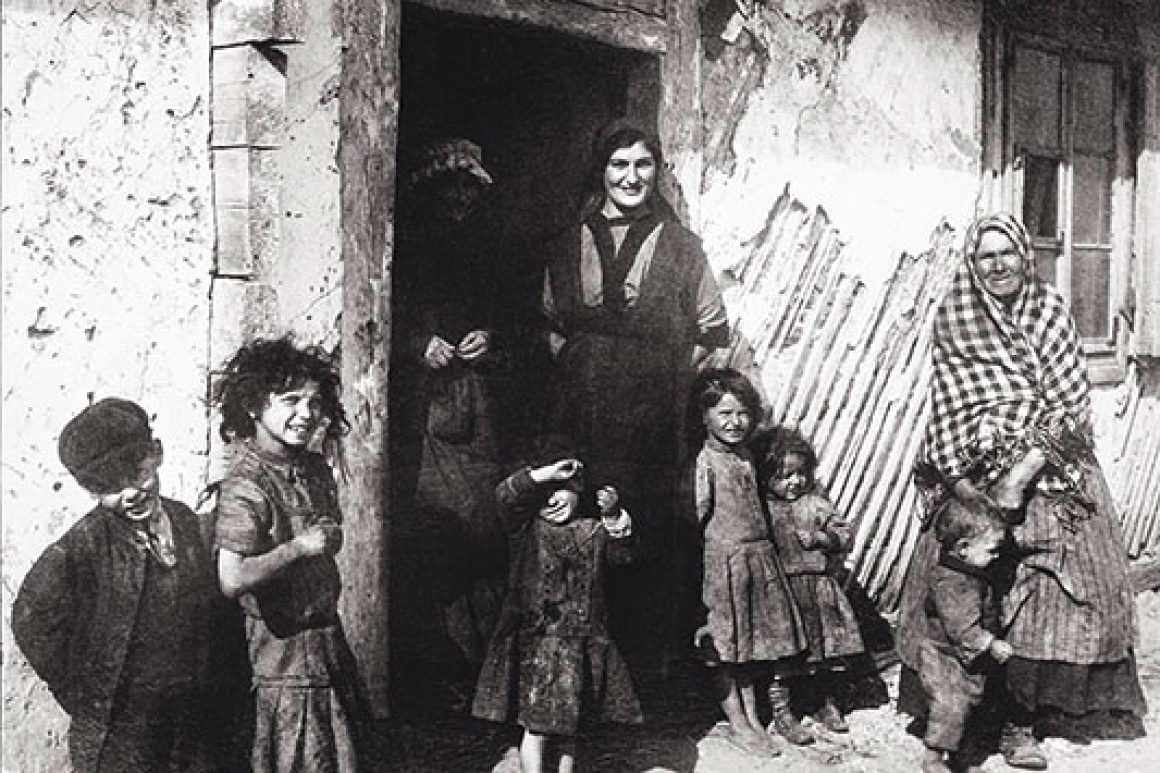

Ja, es sind in der Regel tieftraurige Lieder, in Moll komponiert und sehr langsam in lamentierendem Stil vorgetragen. In den jiddischen Schtetln in Osteuropa sind diese Lieder entstanden: in der heutigen Ukraine, in Polen, Rumänien, Litauen oder Ungarn. Während Männer eher spirituelle, politische oder nationalistische Töne anstimmten, dichteten und sangen Frauen eher Volkslieder. Die Lieder spiegeln das Leben in bettelarmen Verhältnissen wider.

Wovon handeln sie?

Von Frauen, die keine Kinder bekommen können, die von Männern verlassen werden, von Eltern, die früh sterben, von Waisen und bösen Stiefmüttern. Wenn man sie studiert, bekommt man einen guten Eindruck davon, was das kulturelle und soziale Leben aschkenasischer Juden im 19. und 20. Jahrhundert in Osteuropa ausmachte.

Was haben Wissenschaftler bisher in Erfahrung gebracht?

Wir wissen noch immer wenig über die jiddische Volksmusik. Zwar gab es vor dem Zweiten Weltkrieg einige Sammler und Forscher, die anfingen, die Bestände systematisch zu erfassen. Viele von ihnen wurden während des Holocaust ermordet. Biografien und Songs einzelner Sängerinnen und Sänger wurden später in der Diaspora erfasst und aufgezeichnet – etwa von Ben Stonehill, einem polnischen Juden, der nach New York immigriert war. Bis heute gibt es weltweit aber nur eine kleine Gruppe von Forschern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lieder und Biografien zu sammeln, um sie vor dem Vergessen zu bewahren.

Sie gehören dazu. Wie gehen Sie vor?

Ich bin ständig auf der Suche nach unbekannten Liedern. Ich besuche Interpreten persönlich und nehme ihre Songs auf, von denen die meisten, aber nicht alle, im 19. oder 20. Jahrhundert in Osteuropa geschrieben wurden. Eine Zeitlang war ich dazu in Mexiko und in Israel, zudem konzentriere ich mich auf New York. Ich denke, in fünf Jahren sollte ich genug Material zusammenhaben, um es wissenschaftlich auszuwerten. Bislang beschäftige ich mich noch mit Grundsatzfragen – etwa, welche Lieder wo und zu welcher Zeit besonders bekannt waren.

Gibt es Klassiker der jiddischen Volksmusik?

Auffällig ist, dass einige Lieder in Variationen in unterschiedlichen Regionen vorkamen. Ein Indikator dafür, dass sie populär gewesen sein müssen. »A naye geshikhte« (Eine neue Geschichte) ist so ein Lied. Es geht um eine Braut, deren Bräutigam vor der Hochzeit in einem Fluss ertrinkt. In einem anderen Lied tötet ein junger Mann eine Frau, weil sie ihn zurückweist. Auch hiervon gibt es zig Varianten, die immer wieder in balladenartigen Volksliedern vorgetragen wurden.

Gab es überregional bekannte Sänger oder Stars der jiddischen Volksmusik?

Nein. Die Lieder waren nicht für die breite Masse bestimmt. Frauen sangen sie sich meist gegenseitig vor, wenn sie abends im Esszimmer beisammen saßen, Marmelade einkochten, Decken webten oder am Schabbat im Wald spazieren gingen. Die Frauen sangen sehr langsam und oft ohne Instrumente. Der Song dauerte dann so lang, wie ein Sänger brauchte, um seine Geschichte zu erzählen. Getragenheit gehört dabei zum Stil. Volksmusik diente auch der Unterhaltung. Je länger ein Lied dauerte, desto besser.

Werden diese Lieder heute noch gesungen?

Wenn überhaupt, dann von wenigen noch lebenden Frauen aus Osteuropa. Heute stellt sich ja niemand in die Küche oder auf eine Bühne und singt Lieder über Witwen und Waisen aus Osteuropa.

Haben die Volkslieder aktuelle Künstler beeinflusst?

So gut wie gar nicht. Nur hier und da gibt es ein paar Ausnahmen.

Etwa den in Berlin lebenden und aus Detroit stammenden Musiker Daniel Kahn.

Ja, das ist aber wirklich eine der ganz wenigen Ausnahmen.

Und in Israel?

Meines Wissens gibt es auch dort kaum junge Musiker, deren Stil durch jiddische Volksmusik beeinflusst wurde.

Kann man diese Lieder noch irgendwo hören – wenn die eigene Großmutter sie einem nicht gerade vorsingt?

Es gibt einige CDs. Aber das Angebot ist gering. Mit jiddischen Volksliedern lassen sich einfach keine hohen Verkaufszahlen erzielen. Ich habe deswegen ein Blog im Internet eingerichtet. Wer will, kann mir Aufnahmen von Familienmitgliedern schicken, damit sie ihr Publikum finden. Ich präsentiere jede Woche einen Song und seinen Interpreten.

Spiegeln einige der Lieder auch Erfahrungen des Holocaust wider?

Absolut. Von vielen Liedern existieren Holocaust-Versionen, bei denen Wörter, Melodien und Strophen von der Ursprungsversion abweichen. Mein Forschungsgebiet ist das aber nicht. Im Holocaust-Museum in Washington gibt es jemanden, der sich ausschließlich um die Erforschung dieser Lieder kümmert. Wenn ich einen Song aufnehme, schicke ich ihm den.

Sie haben Ihre Mutter erwähnt. Hat sie oft für Sie gesungen?

Ja, etwa wenn sie abends das Geschirr spülte und ich abtrocknete. Sie sang Lieder, die sie in ihrer Vergangenheit kennengelernt hatte. Meine Mutter wurde 1920 in Wien geboren und wuchs in Czernowitz in der heutigen Ukraine auf. Das war damals schon eine recht große Stadt. Meine Mutter beherrschte auch den Gesangsstil der Frauen aus dem Schtetl, den sie wiederum von meiner Großmutter Lifsha Schaechter-Widmann lernte. Auch sie war eine großartige – und verhältnismäßig bekannte – Sängerin.

Welches Lied Ihrer Mutter haben Sie besonders gern?

Zum Beispiel »Borech-habo dir, chaver«, was so viel bedeutet wie: »Willkommen, mein Freund«. Ein Lied, das heute sehr bekannt ist, heißt »Herbstlid«. Es handelt davon, dass die Menschen immerzu an den Frühling denken, aber auch der Herbst seine Schönheiten hat. Dieses Lied hat meine Mutter weltweit bestimmt 20-, 25-mal aufgenommen.

Welche der klassischen Volkslieder hören Sie am liebsten?

Das ändert sich ständig. Ich mag jedenfalls die alten, traurigen Songs, ihren Stil, ihre Langsamkeit.

Ihre Mutter ist besonders als Dichterin bekannt. Ihr wurde im Berliner Gorki-Theater Mitte April eine Hommage gewidmet.

Es kommt mir vor, als steige der Bekanntheitsgrad meiner Mutter immer mehr. Eine Berliner Studentin hat auch gerade ihre Masterarbeit über sie geschrieben. Ich habe den Eindruck, als hätten am Ende viele Menschen in ihr so etwas wie die letzte aus Osteuropa stammende Jüdin gesehen. Das stimmt zwar nicht, aber es ist schon richtig: Sängerinnen wie sie sind immer schwerer zu finden.

Das Gespräch führte Thomas Becker.

www.yiddishsong.wordpress.com