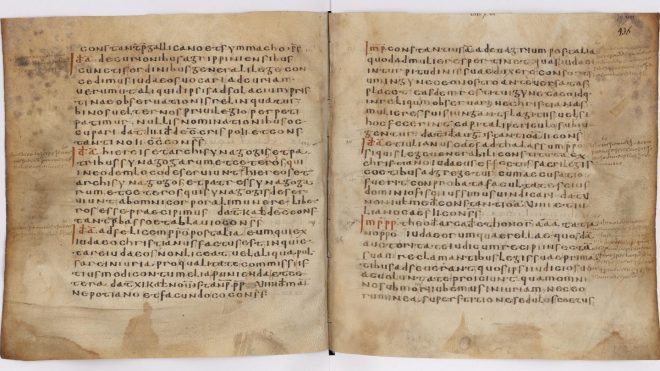

Seit einigen Monaten fährt eine Straßenbahn durch Köln, die mit der Aufschrift »Schalömchen« ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzen will. Aber nicht nur. Begrüßt wird auf rheinisch-joviale Art vor allem auch das Jubiläumsjahr, mit dem sich die Stadt über das Dekret des römischen Kaisers Konstantin freut – in diesem Schreiben an die Kölner Stadträte mit Datum vom 11. Dezember 321 regelte der Imperator die Teilnahme der Juden an der Kurie.

Das Gesetz gilt als Beleg für die 1700 Jahre zurückreichende Ansiedlung von Juden nördlich der Alpen, und weil es an die Räte der Colonia Claudia Ara Agrippinensium adressiert war und man am Rhein die Feste gern feiert, wie sie fallen, begeht man das Jahr als ausgesprochen kölsches Datum. Schalömchen inklusive.

erstnennung Sebastian Ristow aber ist einer, der Wasser in den Wein gießt. Damit hat er schon begonnen, bevor das Jubiläumsjahr überhaupt anfing: Als Professor am Archäologischen Institut der Kölner Universität eröffnete er im vergangenen Wintersemester eine öffentliche Vorlesungsreihe, die sich sozusagen als vorweggenommener Gruß zur urkundlichen Erstnennung der Gemeinde im Jahr 321 präsentierte – wobei Ristow eben die Gemeindehaftigkeit jüdischer Präsenz am Rhein um diese Zeit bezweifelt.

Der Archäologe Sebastian Ristow verweist auf die schmale Überlieferungslage.

Als Kurator für die Zeitspanne des ersten Jahrtausends am neuen »Museum MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln« ist Ristow auch einer der Autoren einer aufschlussreichen Broschüre, mit der jenes im Entstehen begriffene Museum den Kaiser, sein Dekret und die jüdische Geschichte in der niedergermanischen Provinz des Imperium Romanum beleuchtet.

TRADITION Erfreulicherweise geht diese Broschüre bereits in die zweite Auflage, was das große Interesse am Jubiläum und den damit aufgeworfenen Fragen belegt – auch die gestreamte Vorlesung des historischen Seminars der Uni stieß auf einen Zuspruch, der die Initiatoren überrascht hat.

In den ersten Monaten des Jubiläumsjahres haben die Protagonisten der Erinnerungsarbeit um den designierten Direktor des MiQua, Thomas Otten, unter anderem eine wissenschaftliche Fachtagung veranstaltet, und wie Ristows Präsenz bei vielen dieser Unternehmungen zeigt, ist die Skepsis angesichts der Jubiläumseuphorie dabei nicht bloß eine Fußnote: Wer wie die Oberbürgermeisterin Henriette Reker das Datum nutzt, um Köln heute als Metropole der Weltoffenheit und Toleranz zu rühmen, sollte zur Kenntnis nehmen, dass Konstantins Dekret durchaus kein Dokument ist, das eine stolze Tradition zweifelsfrei belegt.

Das beginnt schon bei der Überlieferungslage für die spätrömische Zeit, die äußerst schmal ist. Zumal die archäologischen Funde aus dem vierten und fünften Jahrhundert rar sind: Eine Öllampe mit dem Bild der Menora in Augsburg – sie könnte auch einem nichtjüdischen Zeitgenossen gefallen haben, und wer weiß, über welche Handels- oder sonstigen Wege sie dorthin gelangt ist?

esoterik Sogar ein kleines silbernes Amulett mit darin liegender Goldfolie und dem darauf in griechischen Buchstaben eingeritzten Schma Jisrael findet keine Gnade vor dem wissenschaftlichen Auge Ristows. Es wurde im Grab eines 18 Monate alten Mädchens aus dem dritten Jahrhundert in einem Gräberfeld im heutigen Österreich geborgen. Wurde das Amulett in Kenntnis der Inschrift ins Kindergrab gelegt, oder handelte es sich um einen magischen Akt, der gut in die Zeit passen würde? Auch höhere Gesellschaftskreise pflegten im zweiten bis vierten Jahrhundert ein ausgesprochenes Faible für Esoterik und Buchstabenmystik.

»Allein aus der Existenz dieser zufällig überlieferten Funde und Objekte lässt sich für keinen Ort im deutschsprachigen Raum eine organisierte jüdische Gemeinde des ersten Jahrtausends nachweisen«, so Ristow.

Auch das kaiserliche Dekret, eine Antwort auf eine angeblich aus Köln gestellte Anfrage, könnte eine nur zufällig an den Rhein gesandte Kopie der Verordnung darstellen, die schließlich im gesamten Reich galt. Der Rückschluss, dass es in der Stadt im Jahr 321 tatsächlich eine jüdische Gemeinde gab, ist vor diesem Hintergrund gewagt.

PROVINZEN Wahrscheinlicher ist, dass es einzelne Juden gab, die mitten in den spätantiken Stadtbevölkerungen der nordwestlichen Provinzen lebten. Auch Günter Stemberger, bis 2009 Professor für Judaistik an der Universität in Wien, betrachtet Konstantins Dekret deshalb weniger als Nachweis einer kölnischen jüdischen Gemeinde, sondern in einem anderen Licht – als »Momentaufnahme« und einzig erhaltenen Beleg, »dass Juden einst von der Kurie befreit waren, vielleicht auch nur im Westen des Reiches«.

Der Decurio, der Stadtrat, war ein hoher Würdenträger, das Amt galt als Ehre und war begehrt. Nur vermögende Bürger mit Grundbesitz durften es ausfüllen, denn die Stadträte hafteten mit ihrem persönlichen Vermögen für die Steuerleistungen der Stadt. Und sie waren potente Sponsoren für die Finanzierung öffentlicher Bauten, die Veranstaltung von Spielen und den Unterhalt der Thermen. In wirtschaftlich guten Zeiten war diese Geldanlage zugleich eine Investition in das Renommee und den Fortbestand der Familie – in Zeiten der Krise war es eine Bürde. Und die Jahre um 321 waren eine Zeit der ökonomischen Krise.

Nun wurden auch die zu dieser ungeliebten Pflicht herangezogen, die den Honoratioren zuvor als nicht würdig erschienen, die Juden, denen Konstantin in seinem Dekret sogar ein wenig »Trost« versprach. Zumindest zwei oder drei sollten zwar das Privileg der Mitgliedschaft in der Kurie erhalten, aber zu keinerlei kostspieligen Aufgaben hinzugezogen werden – damit »ein wenig von der alten Gepflogenheit bleibe«.

gepflogenheiten Doch wie diese Gepflogenheiten genau aussahen, vor allem aber, wie viele sie für sich in Anspruch nahmen, diese wissenschaftliche Grauzone darzustellen, die zugleich viel Raum für Spekulationen lässt, ist ein hohes Verdienst der MiQua-Broschüre. Sie bietet ein durch und durch seriöses Geleit in ein Forschungsgebiet, dessen Gegenstand archäologisch erst mit dem Beginn des nächsten Jahrtausends sichtbar wird: Auf den Überresten der jüdischen Gemeinde von Köln mit Synagoge und rituellem Bad entsteht gerade das neue Museum. Für die Zeit davor gilt redlicherweise vor allem der Satz, den Ristow und Stemberger gemeinsam unterschreiben: »Dazu wissen wir einfach zu wenig.«

Es ist vielleicht erstaunlich, dass sich auf dieser Basis ein ganzes Jubiläumsjahr feiern lässt. Auf der anderen Seite: Wie schön, dass ein paar Sätze in einem Gesetzestext 1700 Jahre später so viel Aufmerksamkeit erregen.

»Das Dekret von 321: Köln, der Kaiser und die jüdische Geschichte«, hrsg. v.

MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln.