Der junge Schriftsteller Horst Krüger ist mit offenem Schiebedach hergefahren, es ist eng gewesen auf den Straßen, es wurde gehupt. Frankfurt am Main, das kommerzielle Zentrum der Bundesrepublik, wächst seit 1960 rasant in die Höhe, ein wenig hektisch und ordinär, wie Krüger findet, »eine Mischung aus Alt-Sachsenhausen und Klein-Chicago«. Es ist ein silbrig strahlender Tag, an dem im Frankfurter Rathaus über die Hölle von Auschwitz verhandelt wird. Donnerstag, der 27. Februar 1964.

Als Krüger in den Saal tritt, sitzen die Männer in ihren gleichförmigen Anzügen, Brillen und Haarschnitten bereits seit 20 Verhandlungstagen zusammen. Es ist eine kleine Szene, die vielleicht mehr verrät über den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess als viele juristische Studien. Schon bald ordnet der Vorsitzende Richter eine Pause an, etwa 120 Leute strömen aus dem Saal, die Herren zünden sich Zigaretten an, man steht in Grüppchen beisammen oder legt der Garderobenfrau ein paar Münzen hin und bekommt eine Cola. Krüger fühlt sich an eine Theaterpause erinnert. Endlich fragt er einen Freund: Wo denn nun eigentlich die Angeklagten seien? Worauf der Freund ironisch lächelt und sagt: Die Angeklagten – sind mitten unter uns.

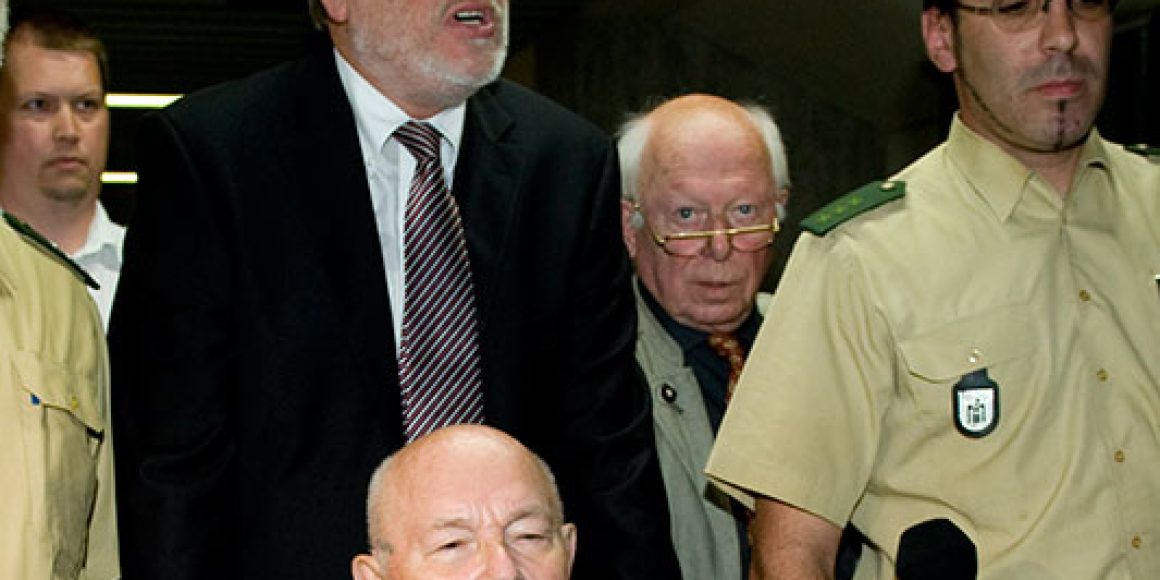

14 von ihnen sind auf Kaution auf freiem Fuß. Ein paar von ihnen genießen die Pause in einer großen, ledernen Sitzgruppe an einer Wand im Foyer, trinken Coca Cola und Sinalco, rauchen, sehen dick und gemütlich aus. Sie sind durch nichts zu unterscheiden von Anwälten und Journalisten.

Gegenwart Natürlich sind das Details. Natürlich macht es für die große juristische Auseinandersetzung, die von Dezember 1963 bis August 1965 in Frankfurt ausgetragen wird und die erstmals – vor den Augen der zahlreich geladenen Weltpresse – das System der fabrikmäßigen Ermordung von Menschen in seinem ganzen Umfang aufklärt, keinen Unterschied, wie die 20 Angeklagten aussehen oder dass sie für eine Cola anstehen wie alle anderen.

Aber die kleine Verwirrung, die so entstehen kann, ist keine Nebensache. Man könnte sagen, dass sie sogar geradewegs zum Kern der Sache führt: Der Auschwitz-Prozess führte die Deutschen nicht an einen fernen Ort irgendwo im unbekannten Osten. Sondern er legte schlicht mitten unter ihnen, mitten in der Boomzeit der 60er-Jahre, einmal kurz die Lupe an.

Zwar ging es vordergründig, wie in jedem Strafprozess, um Vergangenes: 700 Seiten umfasste allein die nüchterne Auflistung aller Gräueltaten in der Anklageschrift, 20 Monate lang wurde verhandelt, es wurde der größte Prozess der deutschen Justizgeschichte. Aber vor allem ging es um die Gegenwart der Nachkriegszeit, in der jeder Apotheker, Hausmeister und Bankkassierer in Deutschland eine Geschichte hatte. Der Angeklagte Robert Mulka zum Beispiel fuhr zwischen den Verhandlungstagen nach Hamburg, um in seinem gut gehenden Geschäft nach dem Rechten zu sehen; in Auschwitz war er die rechte Hand des Lagerkommandanten gewesen, verantwortlich für die Beschaffung des Zyklon B.

Der große Frankfurter Auschwitz-Prozess (einige kleinere folgten später) lief nicht auf eine bestimmte Person zu, sondern auf ein soziales Phänomen. Es ging um die Arbeitsteilung, die nötig war, um reibungslos zu morden – das, was Historiker später als das zentrale Strukturmerkmal des Holocaust bezeichnen sollten. Der Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hatte als Jude und Sozialdemokrat einst selbst vor den Nazis fliehen müssen und setzte den Prozess und seine inhaltliche Linie nun gegen alle Widerstände durch.

Er ließ selbst den SS-Mann, der in Auschwitz »nur« dafür verantwortlich war, die gestreifte Häftlingskleidung auszugeben, wegen gemeinschaftlichen Mordes anklagen. Das sollte ein Statement sein, ein Anschauungsbeispiel für die zentrale juristische These des Anklägers Fritz Bauer.

hochorganisiert Das Ausgeben von Häftlingskleidung ist für sich betrachtet natürlich kein Verbrechen. Aber genau diese isolierte Betrachtung, so Bauer, gehe bei einem derart hochorganisiert begangenen Verbrechen eben an der Sache vorbei. Es war ja nicht so, dass es solche SS-Wachleute gegeben hätte, deren Aufgabe der tägliche Massenmord war, und andere, die durch das Ausgeben von schützender Kleidung das Sterben bremsten. Sondern die SS-Leute arbeiteten mit verteilten Rollen an einem gemeinsamen Ziel. Also traf alle eine Mitschuld.

Die Frankfurter Richter schüttelten über diese These nur den Kopf. Sie fällten am Ende ein mildes Urteil. Den SS-Mann aus der Kleiderkammer sprachen sie frei. Erst im Jahr 2011, im Münchner Urteil gegen John Demjanjuk, einen ukrainischen Wachmann in der Tötungsfabrik Sobibor, haben sich deutsche Richter zum ersten Mal der Argumentation Fritz Bauers angeschlossen: Der Nachweis einzelner Gewalttaten sei nicht erforderlich, um einen Sobibor-Wachmann schuldig sprechen zu können. Was immer er in dem Apparat dort auch tat, es diente dem Morden; die einzige moralische Option wäre Verweigerung gewesen. John Demjanjuk starb jedoch, bevor seine Revision beim Bundesgerichtshof bestätigt oder verworfen werden konnte.

Der Autor ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Soeben erschien von ihm die Biografie »Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht«, Piper, München 2013, 352 S., 22,99 €