»Lukiškes Prison 2.0« heißt die auf Tripadvisor beliebteste Sehenswürdigkeit von Vilnius, der Hauptstadt Litauens. In dem ehemaligen Gefängnis, das heute Touristenführungen anbietet, wurden Teile der aktuellen vierten Staffel von Stranger Things gedreht. Gegen den Plan, in dem Gebäude ein Hotel im Stil der beliebten Netflix-Serie einzurichten, formiert sich nun jedoch Protest.

Der Grund: Das Gefängnis wurde während der deutschen Besatzung auch von den Nationalsozialisten genutzt. Zahlreiche hier inhaftierte Juden wurden später zusammen mit Roma und politisch Verfolgten während des sogenannten Massakers von Ponary ermordet.

unterhaltungsindustrie »Der Holocaust ist kein Thema für die Unterhaltungsindustrie, um daraus Reichtum zu schöpfen«, heißt es in einer Petition, die unter anderem von der jüdischen Gemeinschaft Litauens und dem Europäischen Zentrum für die Rechte der Roma initiiert wurde.

Zu den Forderungen der mittlerweile über 50.000 Unterzeichner gehören eine Entschuldigung von Netflix, eine Beteiligung der jüdischen und Roma-Gemeinschaft Litauens an den Gewinnen aus der Serie sowie »die sofortige Schließung« des Hotels.

Zumindest Letzteres hatte offenbar Erfolg. Denn das »Stranger Things«-Hotel wurde nie eröffnet, die Gründe dafür wurden nicht publik gemacht.

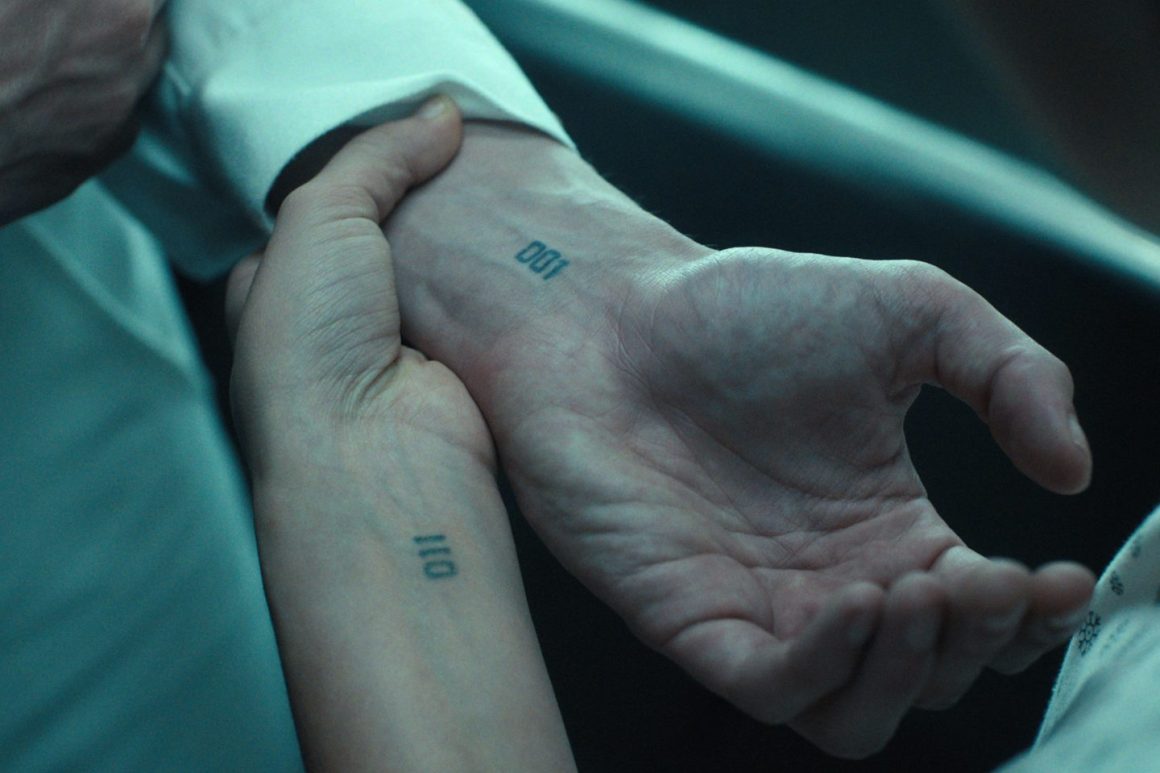

TÄTOWIERUNGEN Doch noch ein weiterer Aspekt der Serie, die in den 80er-Jahren spielt, stößt den Initiatoren der Petition auf. Im Zentrum von Stranger Things steht die mit übernatürlichen Gaben ausgestattete Elfie, die zusammen mit anderen Kindern Opfer wissenschaftlicher Experimente wird. Dabei werden ihnen Identifikationsnummern auf den Unterarm tätowiert, die an die Tätowierungen von KZ-Häftlingen erinnern. Unter den Fans der Serie fand das viele Nachahmer.

In der Petition wird den Verantwortlichen von Stranger Things vorgeworfen, auf dem Instagram-Account der Serie die Fotos der Fan-Tattoos geteilt zu haben »und damit ihr Verhalten zu fördern«. Das entweihe »die Erinnerungen der Überlebenden des Holocaust und ihrer Nachkommen«. Der Begeisterung für Stranger Things tat das bisher wenig Abbruch – die Serie gehört nach wie vor zu den meistgesehenen auf Netflix. Der Streamingdienst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.