Diese gewaltige, massive, alles enthaltende Sprache, die alles zu sagen vermag, vom Allerfeinsten bis zum Verworrensten – die Sprache Eichendorffs ist auch die Sprache Himmlers, sie ist unberechenbar und hängt ganz davon ab, wer sie gebraucht und wie. Das Französische aber hatte ihn aufgenommen, es war seine Ausdruckssprache geworden, in ihr konnte er alles sagen und nichts preisgeben.»

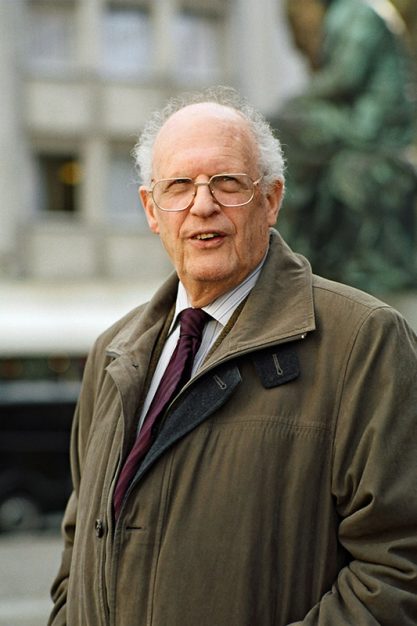

Georges-Arthur Goldschmidt, der am 2. Mai 90 geworden ist, hat diese Sätze zuerst auf Französisch geschrieben und veröffentlicht, danach selbst übersetzt. Die Erzählung «Die Hügel von Belleville», die nun kurz vor seinem Geburtstag erschienen ist, kann deshalb (die mögliche Vokabel hieße: getrost) als ein Geschenk gelesen werden – an die deutsche Sprache und diejenigen, die sie nicht lediglich «beherrschen» wollen.

Denn etwas zutiefst Tröstliches durchzittert diese Prosa, die das Fragile mit dem Konkreten verbindet, kalte gerechte Wut mit einer stets aufs Neue aufatmenden Daseinsdankbarkeit, feine Anspielungs-Dezenz mit durchaus derber, illusionsloser Beschreibungsenergie. Eine vor jenen gerettete Sprache, die 1938 den zehnjährigen Jürgen-Arthur aus Reinbek weggetrieben und aus dem evangelisch getauften Kind einer assimilierten jüdischen Familie einen im Wortsinn sprachlosen Flüchtling gemacht hatten.

heimweh In Goldschmidts Erzählung, die den Autor auf dem Höhepunkt seines Könnens zeigt, erweist sich die Sprache jedoch auch stärker als all die Situationen, in die dann im französischen Exil in einem abgelegenen Internat in den Savoyen der vom Kind zum Jüngling werdende Flüchtling hineingetrieben wird.

Heimwehkranker Junge, der die körperlichen Züchtigungen seiner Lebensretter und Peiniger fürchtet, doch bald darauf auf vertrackte Weise zu genießen beginnt – eine lebenslange Prägung, die den Protagonisten noch Jahrzehnte später, längst glücklich verheirateter Familienvater, heimlich Birkenruten schneiden und danach an der Tür eines jüngeren Lehrerkollegen klopfen lässt.

Etwas zutiefst Tröstliches durchzittert diese Prosa, die das Fragile mit dem Konkreten verbindet.

Hatten sich Goldschmidts frühe Bücher, die von Peter Handke sorgsam ins Deutsche übersetzt worden waren, vor allem jenen Kindheits- und Jugendtraumata gewidmet und sie mit geradezu mikroskopischer Genauigkeit in allen Nuancen beschrieben, weitet sich nun die Perspektive: Es ist die Nachkriegszeit, der junge Mann trägt inzwischen die Uniform der französischen Armee und tut Dienst in einer Kaserne in Karlsruhe, das seine Kameraden «Casseroue» aussprechen.

Und auch für dieses nun erstmalig literarisierte Lebensfragment findet Goldschmidt Worte von unvergesslicher Eindringlichkeit: «Er ist der merkwürdige Zuschauer einer umgekrempelten Geschichte in der Uniform des Siegers, wo er doch selbst aus dem besiegten Land kommt, diese beiden entgegengesetzten Epochen vermischen sich auf uneigentliche Weise ... Er gehörte zu den Gerechten, ohne irgendetwas dafür getan zu haben ... Er trug immerhin die Uniform eines Landes, in dem fünf Menschen ihr Leben für einen unbekannten, verpissten, gefräßigen und verlorenen Jüngling aufs Spiel gesetzt hatten.»

kaserne In der Kaserne ist sein Judentum kein Thema, im Kontakt mit Deutschen erfindet sich der Protagonist eine angeblich elsässische Familie. Bei einem Ausflug auf die scheinbar idyllische Schwäbische Alb entdeckt er ein Schloss unter strahlendem Sonnenlicht – Grafeneck, in welchem die Nazis bereits im Januar 1940 eine Gaskammer eingerichtet hatten, um ihr Euthanasie-Programm «durchzuziehen».

Die einheimische Bevölkerung: Wehleidig, sich als Kriegsopfer gerierend, schweigsam und geschwätzig zugleich, doch mit beginnendem «Wirtschaftswunder» schnell wieder zu Appetit kommend in ihren Wirtshäusern – «mit einer schweren Wiederaufbautür ausgestattet, aus schwerem poliertem hellem Eichenholz mit Kupfergestänge und rundem buntem Guckfenster. Es waren Türen des Erfolgs und der seelischen Erleichterung».

Nichts, auch nicht die hoch ambivalenten Regungen seines Innenlebens, entgeht der skrupulösen Aufmerksamkeit dieses jungen Mannes, der danach als französischer Zivilist in Paris erneut vor der Herausforderung steht, sein Leben – das heißt vor allem: seine Wahrnehmungsfähigkeit – zu bewahren. Im Laufe der Jahrzehnte arbeitete dann Georges-Arthur-Goldschmidt als Gymnasiallehrer und zunehmend renommierter Deutsch-Übersetzer, unter anderem von Kafka, Nietzsche, Goethe und Büchner.

schönheit In einem diesem Aspekt seiner Existenz gewidmeten Sammelband, der jetzt zeitgleich zu den «Hügeln von Belleville» erschienen ist, schreibt der schließlich zum Erzähler und Romancier gewordene ehemalige Flüchtling: «Was der deutschen Sprache angetan wurde, blieb den deutschen Exilanten – Auswanderer waren sie ja gerade nicht – doch erspart. Sie konnten die Schönheiten einer für sie unbeschädigten Sprache mitnehmen, so dass durch sie, die unbrauchbaren Minderrassigen, völlig ungewollt die ›Eigentlichkeit‹ der deutschen Sprache erhalten blieb.»

Georges-Arthur Goldschmidts Lebenswerk ist das Beispiel dieses Sieges, von ihm bis zum heutigen Tag mit Verwunderung und Genauigkeit beschrieben. Bon anniversaire!

Georges-Arthur Goldschmidt: «Die Hügel von Belleville». S. Fischer, Frankfurt am Main 2018, 173 S., 12 €