Die schwarz-weiße Bildaufnahme zeigt das Porträt eines Jungen von etwa sechs Jahren. Der Titel des Bildes lautet: »Ein kleiner Jude«. Das Foto erschien vor mehr als 80 Jahren in der Nazizeitung »Der Stürmer« mit der Bildunterschrift: »Aus seinem Kindergesicht schauen die dunklen Augen unter halbgeschlossenen Lidern schon beutehungrig in die Welt.«

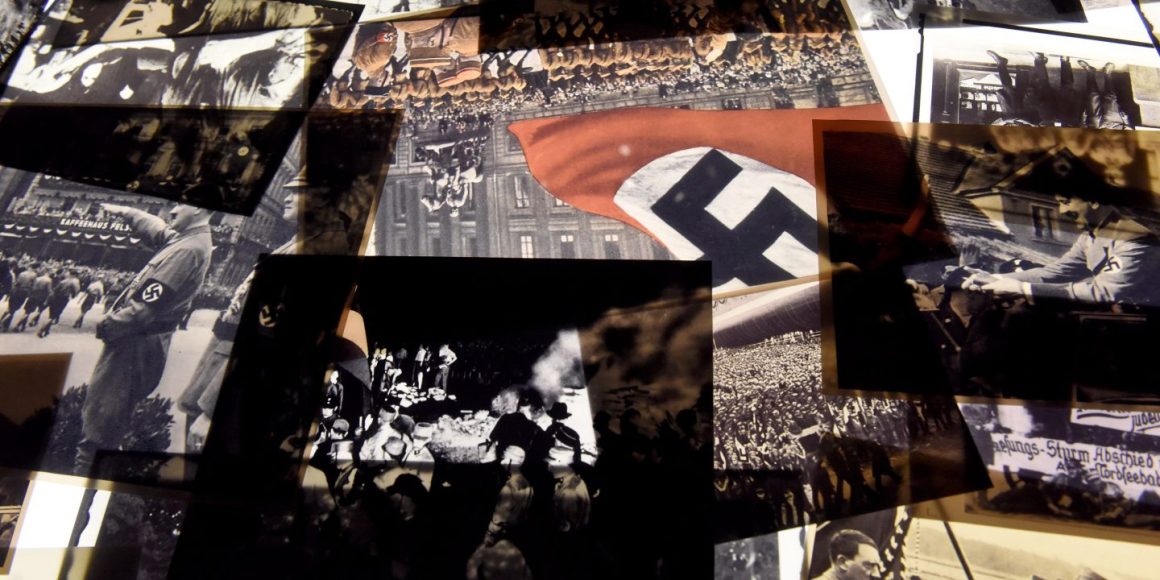

Es sind Objekte wie diese, die dem Betrachter der Ausstellung »Flashes of Memory - Photography During the Holocaust« einen erschütternden Einblick in die Nazipropaganda geben, die vor allem auch mit visuellen Mitteln vorangetrieben wurde. Erstmals in Deutschland zeigt die Internationale Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem im Berliner Museum für Fotografie ihre Ausstellung über Bildaufnahmen im Holocaust.

Völkermord Die 2018 in Jerusalem eröffnete Schau wirft einen kritischen Blick auf die visuelle Dokumentation des Völkermords an den Juden, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Donnerstag ankündigten.

Gezeigt werden Bilder, die während des Holocausts in Form von Fotografien und Filmen von deutschen und jüdischen Fotografinnen und Fotografen sowie den alliierten Streitkräften während der Befreiung gemacht wurden.

Die Ausstellung beleuchtet demnach die Umstände des Fotografierens und die Perspektiven sowohl der professionellen als auch der privaten Bildaufnahmen. Nazi-Propaganda-Aufnahmen etwa von Leni Riefenstahl werden ebenso dokumentiert wie die Verfolgung der Juden, das Leben im Ghetto und die Befreiungsbilder der Konzentrationslager.

Die Kuratorin der Ausstellung aus Yad Vashem, Vivian Uria, betonte, es gehe um die historische Dokumentation der Verbrechen, aber auch darum, die manipulative Kraft der Kamera zu zeigen. Das kollektive Gedächtnis sei durch Bilder stark geprägt. In Israel sei die Ausstellung gerade bei jungen Leuten beliebt gewesen; das Fotografieren gehöre stärker zum Zeitgeist als jemals zuvor.

Interpretation »Fotografie erweckt den Anschein, sie gäbe die Wirklichkeit getreu wieder, doch im Wesentlichen ist sie eine Interpretation der Realität«, so Uria. Weltanschauung, Wertvorstellungen und moralische Ansichten beeinflussten die Wahl des Objektes und dessen Darstellungsweise.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Bildern, die jüdische Fotografen machten - teilweise auch offiziell: Für sie ist laut Ausstellungsmachern das Fotografieren auch Teil der Überlebensstrategie gewesen. Etwa im Warschauer Ghetto, in dem sich mehrere Fabriken und Handwerksbetriebe befanden, wodurch es für die Deutschen auch ein wirtschaftlicher Faktor war. Durch angefertigte Foto-Serien im Auftrag des Judenrats des Ghettos wollte man die Produktivität der jüdischen Bewohner visuell festhalten - eine Maßnahme gegen die drohende Deportation.

Viele fotografierten nebenbei auch heimlich die katastrophalen Lebensumstände - unter Einsatz ihres Lebens. Wie etwa Henryk Ross, der die Zeit im Ghetto Lodz festhalten konnte. »Mir war bewusst, dass meine Familie und ich gefoltert und getötet würden, wenn sie mich dabei erwischten«, erzählt er in einem Filmausschnitt aus den 1980er-Jahren.

Verstörend die Bilder, die deutsche Soldaten von Juden während der Besatzungszeit in Osteuropa machten - und dann an den »Stürmer« schickten. »So verschmutzen sie die Straßen von Lublin«, steht etwa auf der Rückseite eines kleinen Fotos, das verarmte jüdische Männer auf einer Straße zeigt. Oder »So haben wir die Juden in Polen entlaust« heißt es zu einem Bild, auf dem ein Mann geschoren wird.

Vermittlungsprogramm Es sei »eine Ehre, dass die Ausstellung erstmals im Land der Täter gezeigt« werde, sagte Stiftungsdirektor Hermann Parzinger. Dabei gehe es auch darum, Menschen aus der Vergessenheit zu holen und ihre Geschichte für nachfolgende Generationen zu bewahren. Die Schau, die bis zum 20. August läuft, wird deshalb von einem umfangreichen Vermittlungsprogramm begleitet.

Am Schluss der Ausstellung wird die Befreiung der Konzentrationslager durch die Alliierten dokumentiert - mit Bildern und Filmausschnitten, die Berge von ausgemergelten Leichen zeigen, flankiert von Interviews der Soldaten, die die ersten Zeugen des Völkermords wurden. Ein britischer Befreier fasst es so zusammen: »Ich dachte, dass mich die Bilder mit der Zeit loslassen werden. Aber so etwas vergisst man nicht.«