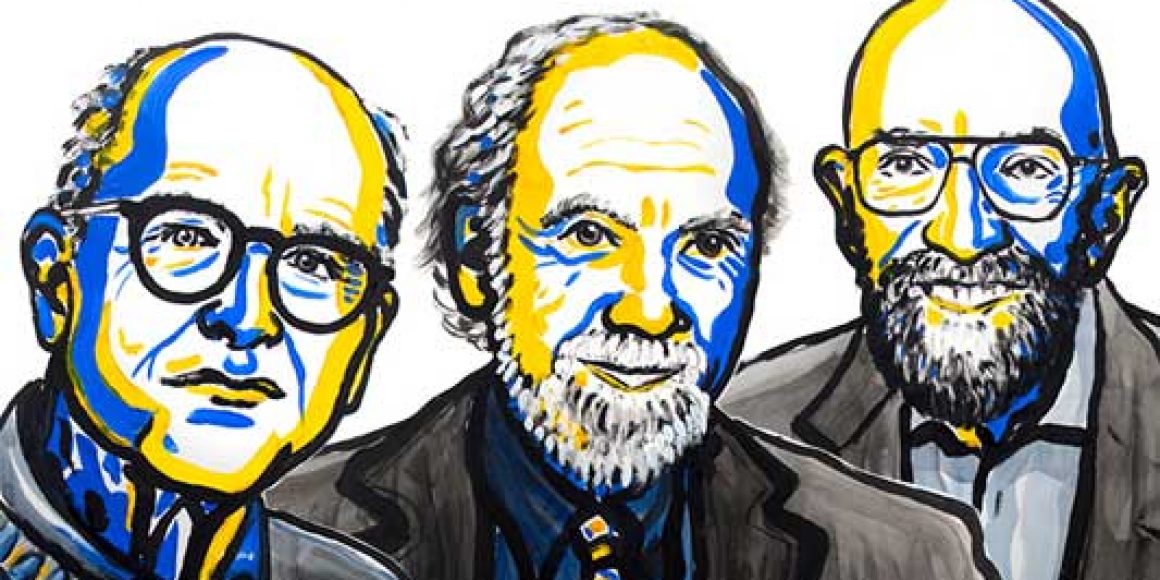

Ebenso wie der Nobelpreis für Medizin geht auch der für Physik in diesem Jahr an drei amerikanische Wissenschaftler. Das hat das Nobelpreiskomitee in Stockholm am Dienstag bekannt gegeben. Rainer Weiss, Kip S. Thorne und Barry C. Barish werden »für entscheidende Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen« ausgezeichnet. Die eine Hälfte des Preisgelds von neun Millionen schwedischer Kronen geht an Weiss, die andere Hälfte teilen sich Thorne und Barish.

Gravitationswellen, Verzerrungen der vierdimensionalen Raumzeit, hatte Albert Einstein im Jahr 1916 erstmals theoretisch beschrieben; sie ergaben sich aus seiner Allgemeinen Relativitätstheorie. Einstein war allerdings sicher, dass sie sich niemals würden beobachten lassen.

Schwarze Löcher Jahrzehntelang haben Forscher nach Spuren von Gravitationswellen gesucht. Dabei war lange Zeit umstritten, ob es sie tatsächlich gibt oder ob sie ein rein theoretisches Konstrukt sind. Am 14. September 2015 gelang dann schließlich zum allerersten Mal ein direkter Nachweis von Gravitationswellen mithilfe der Advanced-LIGO-Detektoren in den USA.

Das gemessene Signal stammte von zwei Schwarzen Löchern, die einander umkreisten und schließlich miteinander verschmolzen. Diese Schwarzen Löcher sind 1,3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt; das heißt, die Gravitationswellen benötigten 1,3 Milliarden Jahre, um zur Erde zu gelangen, da sie sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.

Seither haben die Wissenschaftler am LIGO noch drei weitere Signale aufgespürt, allesamt von verschmelzenden Schwarzen Löchern. Das jüngste Signal wurde am 14. August dieses Jahres gemessen.

Kollaboration Rainer Weiss vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) hatte bereits in den 70er-Jahren mögliche Störeffekte bei der Messung von Gravitationswellen untersucht und einen Detektor entworfen, der Signale aufspüren könnte: ein Laserinterferometer. Kip Thorne vom California Institute of Technology (Caltech) lieferte die theoretischen Analysen.

Ihre Arbeiten mündeten 1992 schließlich in die Gründung des Gravitationswellen-Detektors LIGO (Laser-Interferometer Gravitationswellen-Observatorium) mit zwei Standorten in den Bundesstaaten Washington und Louisiana. Barry Barish vom Caltech leitete das LIGO-Projekt ab 1994 und baute es zu einer internationalen Kollaboration aus, an der heute mehr als 1000 Wissenschaftler aus aller Welt mitarbeiten. Unter seiner Leitung wurden 2015 die ersten Gravitationswellen gemessen.

Barry Barish wurde 1936 in Omaha, Nebraska geboren und wuchs in New York auf. Seine Großeltern waren jüdische Einwanderer aus Polen. Rainer Weiss kam 1932 in Berlin zur Welt. Sein Vater Friedrich Weiss war jüdischer Kommunist, Neurologe und Psychoanalytiker und war mit Walther Rathenau befreundet. Die Familie floh vor den Nazis zuerst nach Prag und 1938 weiter in die USA. Die philanthropische Stix-Familie aus St. Louis, die zahlreiche europäische Juden durch die Vermittlung von Visa rettete, verschaffte auch der Familie Weiss Visa für die Vereinigten Staaten.