Flachware im Museum ist im Allgemeinen nicht das Lieblingsthema ehrgeiziger Ausstellungsmacher. Und dann auch noch 171 dicht mit der Hand beschriebene Seiten in schwach ausgeleuchteten Vitrinen, zu sehen in jenem Gebäude, das gleichzeitig die Fotografien von Jürgen Teller ausstellt und die Rezeption Martin Luthers in unserer Zeit erzählt.

Dennoch: Die drei Räume im ersten Stock des Martin-Gropius-Baus bergen einen Schatz, der nicht nur Literaturwissenschaftler entzückt. Das Manuskript im Zentrum ist flankiert von vielen eher unbekannten Fotos aus Kafkas Zeiten. Sie bezeugen eine zerstörte, untergegangene Welt. Franz Kafka im Kreise seiner Schwestern Valli, Elli und Ottla. Die kleinen Mädchen tragen Hauben auf ihren dunklen Locken und blicken ernst in die Kamera.

Auschwitz Franz Kafka starb 1924, seine Schwestern hätten Zeuginnen seines Ruhms werden können, hätten berichten können über einen der bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache im 20. Jahrhundert. Valli und Elli wurden in Chelmno von den Deutschen ermordet, Ottlas Leben endete in Auschwitz.

Kafkas Vater: vierschrötig, quadratschädelig, mit Schnauzbart, genau jener Typus Mann, dem Kafka so gar nicht entsprach. Schließlich das letzte Passfoto des Dichters, das sein Bild auf Jahrzehnte bestimmt: scharf modellierte und doch weich-melancholische Konturen, tief liegende, wissende, kluge Augen, die hellsichtig die Katastrophen des Jahrhunderts erkannten, bevor sie geschahen. Der Mensch als geschundenes Wesen in der Strafkolonie, hilflos einer Maschinerie ausgeliefert im Prozess.

Kafkas Freund Max Brod hatte das Originalmanuskript des Romans Der Process in letzter Minute vor den Deutschen nach Tel Aviv gerettet und später seiner Lebensgefährtin vermacht. 1988 entschloss sich Esther Hoffe, das Original zu verkaufen. Dank einer beispiellosen Spendenaktion, unterstützt von der Bundesregierung, der Kulturstiftung der Länder und dem Land Baden-Württemberg, konnte das Literaturarchiv Marbach es bei Sotheby’s ersteigern. Das teuerste je auktionierte Manuskript liegt seither in Marbach; den Archivaren dort ist es gelungen, die neben dem Restnachlass in Oxford größte Kafka-Sammlung weltweit aufzubauen. Jetzt also ist diese Kostbarkeit in Spezialboxen in Berlin gelandet und für neun Wochen zu bewundern. Sich ihrer Faszination, ihrem Mythos zu entziehen, ist fast unmöglich.

buchstaben Das »K« in Klarstellung oder Klartext. Das »B« in Beamte oder Bank. Das »A« in Aufseher, das »R« in Ruhe. So in sich gerundet, zart geschwungen und sorgfältig gemalt erscheinen die Anfangsbuchstaben der Wörter in Kafkas weltberühmter Metapher der Moderne, dass der düstere Inhalt fast wie ein Gegensatz zu den beinah heiter anmutenden Zeichen wirkt.

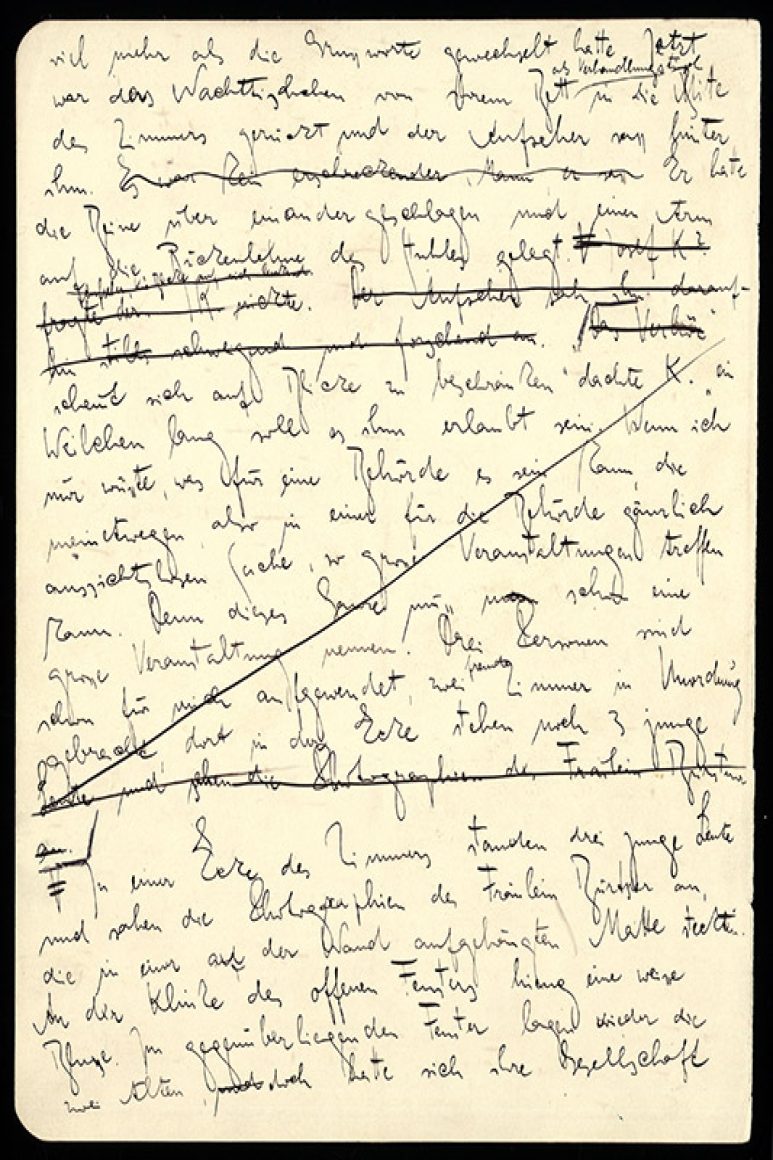

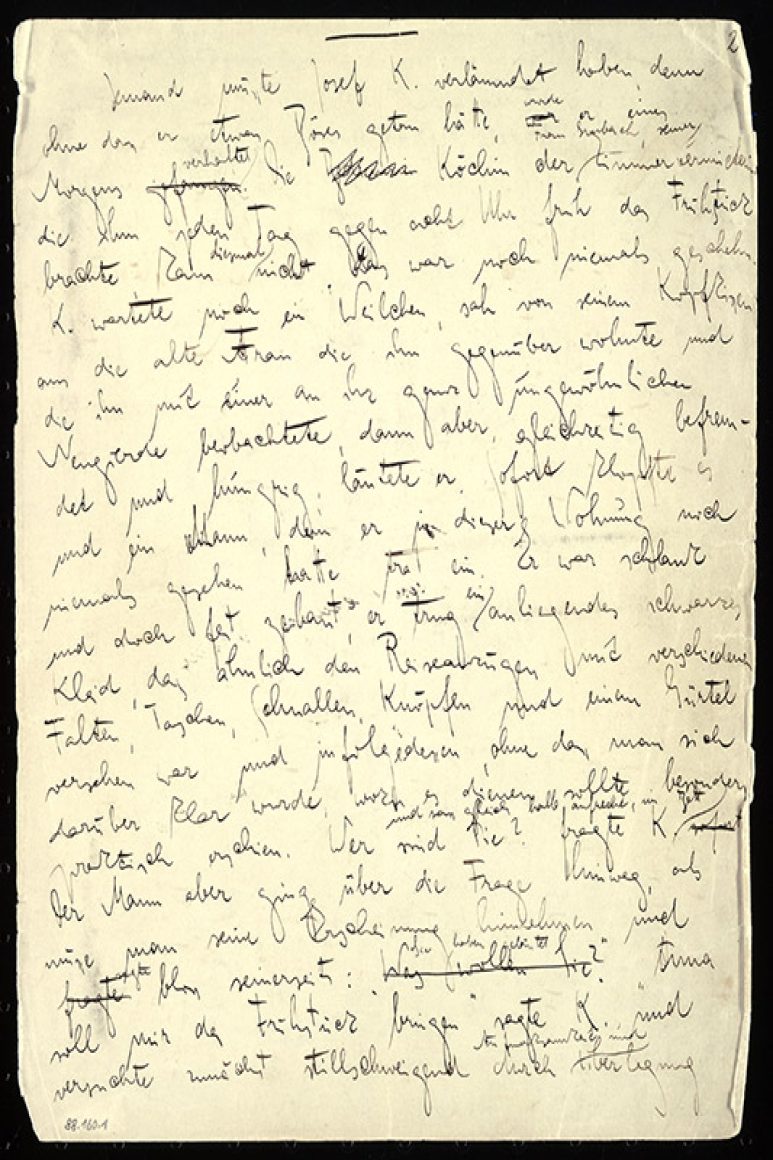

»Können Manuskripte sprechen?«, fragte der Literaturwissenschaftler Hubert Spiegel bei der Sichtung des Originals. »Man muss nur sehen, wie sich die Handschrift Kafkas verändert, wie sie fliegt oder mühsam vorankriecht, gebeugt, jeder Buchstabe sieht aus, als habe er den Kopf tief zwischen die Schultern gezogen. Mal ist der Federstrich, der einen Satz oder mehrere ausmerzt, kühn und entschlossen, dann wieder zögerlich-zittrig. Jedes Blatt kündet von den wechselvollen Dynamiken des Schreibvorgangs.«

Ab August 1914 hat Franz Kafka innerhalb eines halben Jahres den wohl wichtigsten Roman unserer Zeit ausnahmslos handschriftlich verfasst. Das Originalmanuskript ist nun zum ersten Mal in Berlin ausgestellt, und zwar nur wenige Meter entfernt von jenem Hotel, in dem Kafka seine Aussprache mit Felice Bauer hatte, um ihre Verlobung zu lösen. Felice hatte ihre Schwester Erna und ihre Freundin Grete Bloch in den Askanischen Hof mitgebracht. Wie in einem Prozess, einem Tribunal, hatte Kafka sich gefühlt.

Trennung »Hätte man mich mit wirklichen Ketten in einen Winkel gesetzt und Gendarmen vor mich gestellt, es wäre nicht ärger gewesen«, notierte der 31-Jährige im Juni 1914. Kurz darauf begann er mit der Arbeit am Prozess. Dieses Trennungsgespräch bot zwar einen biografischen Anlass, Kafkas literarische Absicht jedoch war es, den Menschen des 20. Jahrhunderts zum Opfer einer willkürlichen, seelenfeindlichen Bürokratie werden zu lassen.

Kafka hat sein Meisterwerk nicht linear verfasst, sondern zunächst das erste Kapitel, die Verhaftung des Josef K., aufgeschrieben und direkt danach den Schluss: Schergen erstechen Josef K. im Steinbruch. Die ersten und letzten Sätze sind Legende: »Jemand mußte Josef K. verleumdet haben …« und »Es war, als sollte die Scham ihn überleben«. Kafka arbeitete oft an mehreren Kapiteln gleichzeitig, in verschiedenen Heften und parallel zu Tagebucheinträgen und Entwürfen zu anderen Texten. Im Manuskript finden wir Verschiebungen, Einschübe und Streichungen. Die zehn Hefte hat Kafka später aufgelöst, mit Deckblättern eingeschlagen und zu 16 Bündeln geordnet.

Im Januar 1915 brach Kafka seine Arbeit am Roman ab, einige Seiten erschienen im Dezember in der jüdischen Zeitung »Selbstwehr«. Fünf Jahre später schenkte er das gesamte Manuskript seinem Freund Max Brod und bat ihn kurz darauf, alles zu verbrennen. Brod hat sich dem Wunsch widersetzt und so eines der wichtigsten Werke der Moderne gerettet. Ab Freitag ist es zwei Monate lang in Berlin zu sehen – und für jeden Literaturliebhaber ein Muss.

»Franz Kafka. Der ganze Prozess«, Martin-Gropius-Bau, Berlin, bis 28. August

Die Autorin ist ARD-Kulturkorrespondentin für Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).