Das Mädchen mit dem roten Mantel – daran erinnern sich die meisten Menschen, wenn sie an den Film »Schindlers Liste« denken. An diesen roten Farbtupfer inmitten von Schwarz-Weiß-Szenen der Räumung des Krakauer Ghettos. Später liegt ebendieses Mädchen tot in einem Leichenberg.

»Es gab keine Hoffnung«, sagte Regisseur Steven Spielberg einmal in einem »Spiegel«-Interview, als er gefragt wurde, ob er mit dem Mädchen ein Zeichen der Hoffnung habe setzen wollen. Vor gut 25 Jahren löste Spielbergs Film eine Kontroverse aus. Am 27. Januar kommt nun eine technisch überarbeitete Fassung von Schindlers Liste in die Kinos.

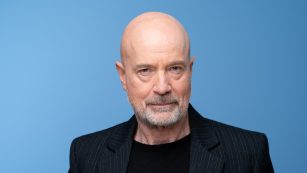

oskar schindler Die Hauptfigur: der Deutsche Oskar Schindler, NSDAP-Mitglied und Lebemann, der unter dem Eindruck der Naziverbrechen im Zweiten Weltkrieg etwa 1200 Juden in seiner Emaille- und Munitionsfabrik für sich arbeiten ließ, sie so vor dem Tod bewahrte und deren Namen auf einer Liste festgehalten worden waren, damit sie nicht nach Auschwitz gebracht wurden.

Spielbergs Werk, das im November 1993 in die Kinos kam, rührte Menschen zu Tränen, wurde gefeiert, aber auch heftig kritisiert. Der Holocaust in dramatischer Form, vom Regisseur von E.T. und Jurassic Park? Was künstlerisch nach Auschwitz möglich war oder möglich sein durfte, bewegte da schon jahrzehntelang die Gemüter.

»Die Welt liegt im Schindler-Fieber«, notierte 1994 der Historiker Wolfgang Benz in einem Beitrag für die »Zeit«. Vergleichen lasse sich dieses öffentliche Ereignis, das zum Teil im alten jüdischen Krakauer Viertel Kazimierz gedreht wurde, mit der US-Fernsehserie Holocaust. Sie habe Ende der 70er-Jahre bei der Ausstrahlung in Deutschland einen »Sturm der Emotionen« ausgelöst. Die Serie veränderte das deutsche Fernsehen. Die Vernichtung der Juden galt nun als filmerzählerisch vermittelbar. Auf dieser Basis konnte später auch Roberto Benignis Das Leben ist schön (1997) aufbauen.

debatte Benz fragte angesichts der Debatte über Schindlers Liste: »Sind die Frauen zu schön und die Schurken zu schändlich, die Kinder zu herzig und rührend gezeichnet, ist das Elend der Verfolgung und Vernichtung der Juden in Krakau zu opernhaft inszeniert? Ja, sicherlich, und die Musik schmachtet hintergründig arg.« Und: »Viele weitere Einwände – gegen nicht stimmende Details, gegen die Überzeichnung von Personen, gegen die Nichterreichbarkeit von Authentizität – könnte man vom Katheder des ernsten Historikers herab verkünden.«

Gleichwohl lautete das Fazit von Benz: »Der Film ist über den Appell an die moralische Sensibilität des Betrachters hinaus ein dramatischer Beitrag zu Geschichtsschreibung und Aufklärung.«

Weniger gnädig zeigte sich der mittlerweile verstorbene französische Filmemacher Claude Lanzmann, der die neunstündige Dokumentation Shoah gedreht hatte. Mit seinem 1985 erschienenen Film, für den er Opfer und Täter des Holocaust zu Wort kommen ließ, galt er als einer der wichtigsten Dokumentaristen zum Thema.

1994 äußerte er in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« nicht nur künstlerische Vorbehalte: »Wie soll er sagen, was der Holocaust gewesen ist, indem er die Geschichte eines Deutschen erzählt, der 1200 Juden gerettet hat, während doch die überwältigende Mehrheit der Juden nicht gerettet wurde?« Am meisten werfe er Spielberg aber vor, dass er den Holocaust »anhand der Person eines Deutschen zeigt«.

meisterwerk Dieser Deutsche sei ein »guter Mensch« gewesen, sagte einmal Michael Emge, der auf der Liste stand und mittlerweile verstorben ist. »Privat aber war er auch ein Schuft. Alkohol, Frauen, Geld. Diese drei Dinge waren ihm wichtig.« Seine Meinung zu dem Film? »Ein Hollywood-Meisterwerk. Als Dokumentation ist er aber eher nicht zu gebrauchen.« Der Film unterschlage etwa die »wichtige Rolle« von Schindlers Frau Emilie.

Ungeachtet aller Debatten gewann der Film mit Liam Neeson als Oskar Schindler, Ralph Fiennes als Amon Göth, dem sadistischen Kommandanten des Lagers Plaszow bei Krakau, und Ben Kingsley als Itzhak Stern, der sich an der Rettung der »Schindlerjuden« beteiligte, sieben Oscars. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem erkannte das Ehepaar Schindler als »Gerechte unter den Völkern« an.

»Die wahren Geschichten über das Ausmaß und die Tragödie des Holocaust dürfen nie vergessen werden, und die Lehren des Films über die entscheidende Bedeutung der Bekämpfung des Hasses hallen auch heute noch nach«, sagt Spielberg zum Neustart des Films.

Noch im Jahr seines Oscar-Triumphs hatte Spielberg die Shoah Foundation gegründet, mit dem Ziel, die Judenvernichtung durch das Nazi-Regime mit Zeitzeugen-Interviews zu dokumentieren. Die Stiftung hat mehr als 50 000 Betroffene zu Wort kommen lassen, die Videoaufnahmen wurden digitalisiert und katalogisiert. Das riesige Archiv wird weltweit von Schulen und anderen Einrichtungen genutzt.