Was bloß soll man schreiben, wenn es gilt, einem langjährigen Freund zum Geburtstag zu gratulieren – und das auch noch öffentlich? Am besten ist es wahrscheinlich, man hält sich zunächst einmal an nüchterne Fakten. Denn die sind dem akribischen Jubilar sowieso am liebsten.

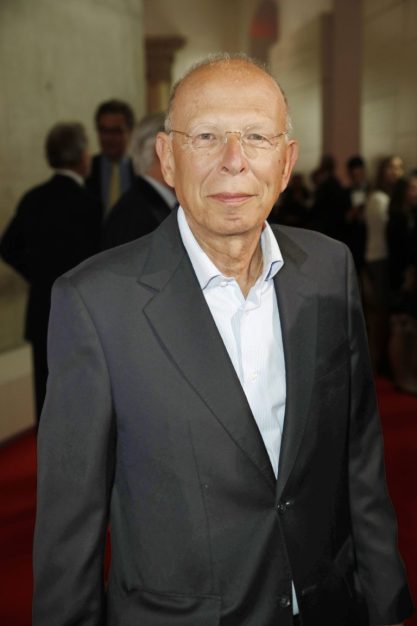

Am 13. Oktober wird Rafael Seligmann 75 Jahre alt. Viele Jahrzehnte seiner bisherigen Lebensspanne hat der gebürtige Israeli damit verbracht, dieser Republik den Spiegel vorzuhalten – ob in fiktionaler Form oder in Sachbüchern, Essays oder Filmen. Dabei erinnert Seligmanns prägnante Schreibweise in ihrer Klarheit stets an ein Drehbuch, und zwar eines, das wenig Spielraum für Interpretationen lässt.

Zu seinem Geburtstag wird das Buch »Der Milchmann« von 1999 neu aufgelegt.

Ob in belletristischer oder essayistischer Form: Die Standpunkte von Rafael Seligmann treten immer deutlich zutage, Missverständnisse sind quasi ausgeschlossen. Seine Sprache dient der Verdeutlichung von Sachverhalten, nicht etwa deren Verschleierung oder gar Verharmlosung. Bildung und Sprachsinn sind das Vehikel dieses rastlosen Aufklärers, der sich gleichermaßen über kleine, scheinbar nebensächliche Ungerechtigkeiten echauffieren kann wie über die großen Malheurs in der Geschichte deutsch-jüdischer Koexistenz.

ICHENHAUSEN Als Spross des verschwundenen bayerischen Landjudentums – wobei verschwunden ein Wort ist, das Seligmann vermeidet, denn von den Nazis vernichtet, ermordet, ausgelöscht oder umgebracht wäre adäquater – kam der in Israel geborene Rafael 1957 gleich zweifach entwurzelt zurück. Ichenhausen, des Vaters ursprüngliche Heimat im bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg, war als Zuhause ebenso untergegangen wie das seit Jahrhunderten dort ansässige Judentum.

Stattdessen präsentierte sich dem Rückkehrer eine fremde und feindselige Umgebung, die sein Vater Zeit seines zweiten Lebens in Deutschland vordergründig zu umgarnen und zu beschwichtigen versucht hatte, innerlich aber an all den Demütigungen und Rückschlägen zerbrechen sollte, während seine Mutter ihre postnazistische bundesrepublikanische Umgebung samt deren Einwohnern inbrünstig hasste, wie Seligmann in Rafi, Judenbub, dem letzten Teil seiner Trilogie über die eigene Familie, beschrieb.

Dass aus dem Jungen, der sich anfangs so intensiv wie aussichtslos nach Israel zurückträumte, einmal ein Chronist dieses weitgehend judenfreien Landes werden würde, hätte wohl damals niemand für möglich gehalten. Am wenigsten er selbst, der sich im München der 60er-Jahre den unterschiedlichsten Formen des Antisemitismus ausgesetzt sah.

2020 schrieb er anlässlich des 9. November in der »taz«: »Ich begriff, Antisemitismus liegt den Schülern nicht im Blut. Er wird ihnen von Lehrern, Geistlichen, judenfeindlichen Politikern – die NPD befand sich im Aufwind –, kurz: von Autoritätspersonen eingebrannt.«

GESCHICHTSLOGIK So schuf sich Seligmann das, was er »die biologische Lösung« nannte. »Ich flüchtete in den Trost der Ohnmächtigen und ersann eine Geschichtslogik: Bewusste Nazis waren bei Kriegsende 30 Jahre alt. 1965 waren sie 50 Jahre – wie unsere Frau Braun (seine Mittelschullehrerin, Anmerkung der Redaktion). Ich musste mich noch 15 Jahre gedulden, um zu erleben, dass die meisten Nazis und Antisemiten in Rente gehen würden. Dann, so redete ich mir ein, würde die Judenfeindschaft verglimmen.«

Seine »biologische Nazi-Rechnung«, schloss Seligmann, »schien aufzugehen. 1963 musste Hans Globke, ein Kommentator der Nazi-Rassengesetze, sein Amt als Chef des Kanzleramts räumen. 1969 wurde der ehemalige NS-Parteigenosse Kurt Georg Kiesinger als Bundeskanzler abgewählt. Kiesingers Bezwinger Willy Brandt war ein ausgewiesener Anti-Nazi, der wegen seiner demokratischen Gesinnung in die Emigration fliehen musste. Deshalb wurde Brandt lange verunglimpft«.

Dass unter der Ägide Brandts »der Antijudaismus in Deutschland unwiederbringlich verlöschen würde«, wie Seligmann es annahm und wünschte, war ein Trugschluss. Denn, so der Autor, »der Antisemitismus gleicht einem Retrovirus. Er ändert seine Form von religiöser über ›rassische‹ zur ideologischen Feindseligkeit«.

RESILIENZ Wahrscheinlich wurde aus dem hoffnungsfrohen Schüler, der seine eigene Rechnung erstellte, um festzumachen, wann Deutschland denn wieder judenfreundlich werde, nur deshalb der scharfzüngige Chronist und Kritiker deutscher Verhältnisse, weil seine Lust am Leben ihm die Resilienz dazu verschaffte, das ganze Elend zu ertragen.

Die Zeitläufte hierzulande begleitet Rafael Seligmann mit Chuzpe und Humor.

Dass er die Zeitläufte hierzulande mit Humor und Chuzpe zu begleiten imstande war und ist, macht Rafael Seligmann noch unverzichtbarer. Denn seine Analysen gelten nicht nur den schlichten Antisemiten unter uns, er lässt auch Ministerinnen oder Bundespräsidenten nichts durchgehen.

Oder wie er es formuliert: »Einerlei, in welchen Kreisen man sich als Jude bewegt, stets wird man als Vertreter Israels angesehen. Nicht nur von sogenannten einfachen Menschen. Immer wieder wurde ich auch von Politikern, Ministern angesprochen, sie führen jetzt in meine Heimat zu meinem Minister. Das ist gut gemeint und verrät doch die Identifizierung der Juden als Teil einer auswärtigen Macht. Kein ›Deutscher wie wir‹.«

Rafael Seligmanns Essays und Romane (zum Geburtstag wurde Der Milchmann von 1999 bei Langen Müller neu aufgelegt), seine Artikel und Interviews sind ein steter, unverdrossener Dienst an unserer Gemeinschaft. Kaum jemand setzt sich so unüberhörbar und unverdrossen für Demokratie und Toleranz ein wie Seligmann. Herzlichen Dank dafür, lieber Rafi – Masal tow und bleib gesund!