Im Sommer 1921 wollte der Vorsitzende der NSDAP, Anton Drexler, seine junge Partei mit der seit April 1920 auf Reichsebene operierenden Deutschsozialistischen Partei (DSV) fusionieren. Doch ein prominentes Parteimitglied opponierte lautstark: Der damals 32-jährige Adolf Hitler fürchtete, die NSDAP werde dadurch ihren Charakter als »revolutionär-nationale« Kraft verlieren und nur noch Teil des »parlamentarischen Systems« sein. Daher nutzte Drexler Hitlers Aufenthalt in Berlin im Juli 1921 und organisierte einen Fusionsgipfel mit der DSV-Spitze in Augsburg. Perspektivisch sollte NSDAP-Mitglied Otto Dickel neuer Vorsitzender werden.

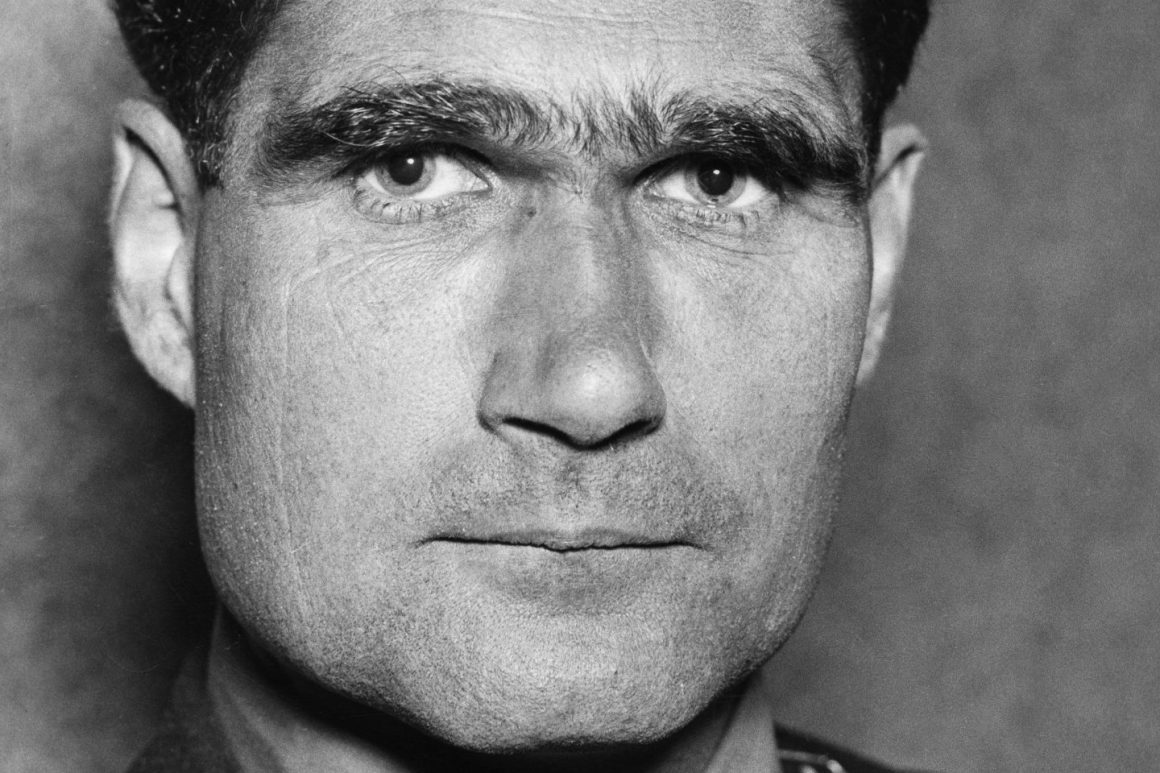

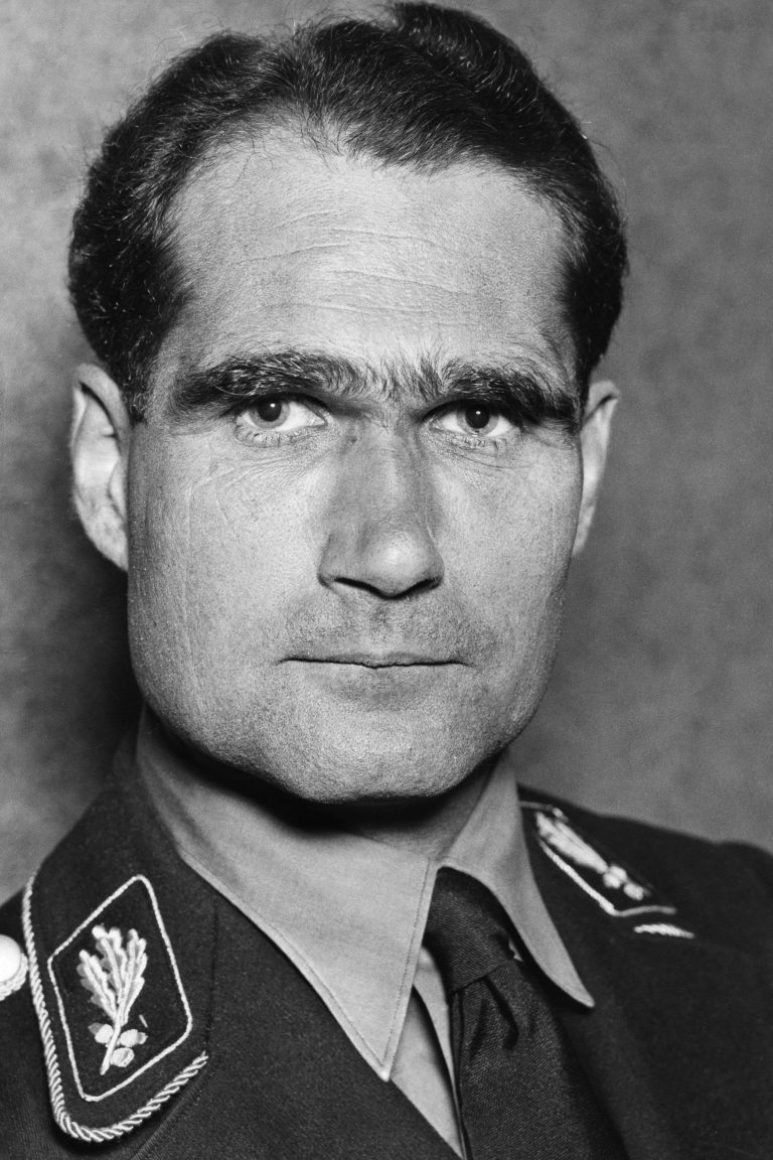

Doch Drexler und Dickel hatten die Rechnung ohne Rudolf Heß gemacht. Der in Ägypten aufgewachsene, arabischsprachige und während des Krieges zum Kampfpiloten ausgebildete Offizier alarmierte Hitler, der sofort anreiste, die Versammlung unterbrach – und am Folgetag protestierend aus der NSDAP austrat.

»Diktatorische Machtbefugnis«

Es war Heß, der kurz darauf eilig eine Mitgliederversammlung organisierte, die Hitler zum Wiedereintritt bewegte – und zwar zu dessen Bedingungen: Hitler wurde neuer Vorsitzender »mit diktatorischer Machtbefugnis«, wie es in der von Hitler verfassten neuen Satzung hieß. Auch erhielt Hitler das Recht, die Partei personell zu »säubern«. Ohne die Loyalität von Heß zum – wie er ihn nannte – »Prachtmenschen« Hitler wäre dieser 1921 nicht Parteivorsitzender geworden, und die Geschichte hätte vielleicht eine andere Wendung genommen.

In der Thule-Gesellschaft wurde er mit völkischen Ideen und antisemitischer Ideologie konfrontiert.

Dennoch gilt Heß bis heute als eher blasser und einflussloser »Stellvertreter des Führers« – eine Fehleinschätzung, die vor allem auf den Angaben seines Mitgefangenen Albert Speer beruhte, einem ebenso charmanten wie auch notorischen Lügner, dem die Richter im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess genauso auf den Leim gingen wie unzählige Historiker. Genau dieses Narrativ dekonstruiert nun der Historiker Manfred Görtemaker mit einer bemerkenswerten Heß-Biografie.

Diese folgt nicht neumodischen Trends der Geschichtswissenschaften, sondern liefert genau das, was Leser von einer seriösen Biografie erwarten dürfen. Offensichtlich ist ferner, dass der Autor nicht nur gewaltige Archivbestände akribisch ausgewertet hat, sondern darüber hinaus den Blick für Details über Heßʼ Lebensweg nicht vergessen hat. Vor allem aber ist das Buch sehr gut geschrieben – auch historische Laien werden rasch in den Text hineingezogen.

»Gesellschaftliche Steifheit«

Seite für Seite lernt der Leser einen Rudolf Heß kennen, der ein zunehmend anderes Bild abgibt als bisher bekannt. Görtemaker beschreibt die »gesellschaftliche Steifheit« des jungen Heß, der sich vor der Erwartung des autoritären Vaters fürchtet, als Kaufmann das Familienunternehmen in Alexandria übernehmen zu müssen. Er rettet sich in den Krieg – und obwohl wie der Gefreite Hitler ohne Abitur, wird er am Ende des Krieges sogar Offizier und Jagdflieger.

Statt anschließend Kaufmann zu werden, studiert Heß bei einem der Begründer des Fachs Geopolitik, Karl Haushofer, an der Universität München. Er freundet sich mit seinem Professor an und lernt – und das Gelernte prägt dann auch Hitlers Sicht auf die Welt und den Inhalt seines Buches Mein Kampf. Die Leser erfahren, dass nicht etwa ein willenloser Sekretär Diktate für dessen Manuskript getippt hat, sondern dass Heß Hitler auch laut und vehement widersprach, wenn er es für notwendig hielt – und sie finden einen »Führer«, der damit umgehen kann.

Die passendste Kapitelüberschrift lautet »Suche nach Orientierung«. Nach dem verlorenen Weltkrieg änderte sich die Welt, wie man sie kannte, rapide – die Gesellschaftsordnung, die Werte und die politische Landschaft, die von zunehmender Radikalisierung geprägt wurde. Vielen scheint es, als strebe alles dem Chaos zu, wo doch die Welt noch vor einem Wimpernschlag geordnet und verlässlich in die Zukunft wies.

In Umbruchszeiten werden Erklärungen gesucht, planvoll-klandestine Absichten in zufällige Entwicklungen hineininterpretiert – und Schuldige gesucht, und zwar für die Niederlage der vermeintlich besten Armee der Welt, die Erosion von Gesellschafts- und Werteordnungen oder den Verlust des Flotte gewordenen Prestiges des Kaiserreichs.

Der Orientierung suchende Leutnant Heß fand Arbeit in einem Inneneinrichtungsunternehmen und wurde von dessen Inhaber in die »Thule-Gesellschaft« eingeführt, die »sich dem Kampf gegen die bolschewistische Revolution und den angeblichen Einfluss des ›internationalen Judentums‹ verschrieben hatte.

Völkische Ideen und antisemitische Ideologie

Hier wurde Heß mit völkischen Ideen und antisemitischer Ideologie konfrontiert, die in seinem Denken bis dahin keine Rolle gespielt hatten. Vor allem die Ablehnung alles Jüdischen war ihm fremd gewesen. Nun aber lieferten ihm die völkischen und antisemitischen Parolen der Thule-Gesellschaft vermeintlich überzeugende Erklärungen für das Unheil, das den Deutschen widerfuhr«, schreibt Görtemaker.

Geschichte wiederholt sich nicht – aber man sollte aus ihr lernen. Es ist heute wohlfeil, vom hohen Ross der Aufklärung über jene zu spotten, denen simple Erklärungen lieber sind als gar keine oder aber das Gefühl der eigenen Ohnmacht gegenüber den Verhältnissen. Dabei zu übersehen, welche Verfügungskraft radikale Ideologien bergen, insbesondere völkisches Denken, ist leichtsinnig.

Insofern eröffnet das Buch nicht nur einen Blick auf den Lebensweg von Rudolf Heß. Vielmehr eröffnet der Autor die Perspektive auf die Entwicklung von politischen Positionen und gesellschaftlichen Trends, aber auch politischen Antworten auf Radikalisierungen. Gute Beispiele dafür sind die Ereignisse rund um das NSDAP-Verbot 1923 sowie der beiden SA-Verbote 1923 und 1932 – und wie es Heß gelang, die diese Verbote betreibenden demokratischen Kräfte gegeneinander auszuspielen.

Schritt für Schritt gelingt es dem Autor, stets entlang belastbarer Quellen, die tatsächliche Macht Heßʼ sichtbar zu machen – und wie diese im Laufe der Jahre vor 1933 wächst: »Ihr Sohn sei in der NSDAP ›ein ganz großes Tier‹ geworden, schrieb seine Frau Ilse Heß dazu am 17. Dezember seinen Eltern nach Alexandria. Endlich stehe er an der Stelle, an der er ›alle Fäden in seiner Hand‹ vereinige. (…) Heß selbst fühlte sich als ›Amtsleiter‹, dem ›höchsten Rang in der Bewegung nach dem Führer‹, wie er selbst erklärte, für die ›Vereinheitlichung des politischen Kampfes‹ zuständig. (…) Die Partei zu lenken und Bedrohungen für Hitler aus ihren Reihen zu bannen, betrachtete Heß als seine wichtigste Aufgabe.«

Einsetzung als »Stellvertreter des Führers«

Am 30. Januar 1933 erfolgte die Einsetzung als »Stellvertreter des Führers« – der für Hitler die Partei führte, während dieser die Reichsregierung leitete. Görtemaker zeigt an zahlreichen Beispielen, warum die Idee des einflusslosen Stellvertreters schlichtweg falsch ist. Beispielsweise musste Heß jedes vom NS-Regime erlassene Gesetz prüfen und gegenzeichnen. Nicht selten hat er dieses Instrument genutzt, um seinen eigenen Standpunkt gegen andere Kräfte an der Spitze der NS-Polykratie durchzusetzen.

Minutiös zeichnet Görtemaker nach, wie es 1941 zu Heßʼ »Friedensflug« nach Schottland kam, welche Mitwisser er hatte und was sein Ziel war. So viel sei vorab verraten: Keinesfalls war Heß – wie das NS-Regime es bereits am Folgetag darstellte – geisteskrank gewesen noch – wie man nach dem Krieg gern glaubte – von naivem Friedenswillen getrieben. Nach seiner Ankunft in Schottland wurde Heß gleich in Gefangenschaft genommen, aus der er bis zu seinem mythenumrankten Tod 1987 im Kriegsverbrechergefängnis Spandau, dessen Umstände Görtemaker abwägend erhellt, nicht mehr entlassen wurde.

Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wurde der Angeklagte Heß Zeuge aller unfassbaren Verbrechen seines »Prachtmenschen« Hitler und jener, die ihm entgegengearbeitet hatten. Erst am Endes des Prozesses rechnete Heß final mit seiner Zeit als »Stellvertreter des Führers« ab, indem er ein 50-seitiges Manuskript zusammenschrieb, das er als »kurzes Schlusswort« verlesen wollte. Das wurde ihm aufgrund der Länge nicht gewährt – doch Görtemaker gibt es nun erstmals wieder: »Heß lastete darin den Krieg und alle Gräueltaten, die von den Nationalsozialisten verübt worden waren, den Juden an – einschließlich der Konzentrationslager, die ›insgeheim von den Juden gesteuert‹ worden seien.«

Manfred Görtemaker: »Rudolf Hess. Der Stellvertreter«. C.H. Beck, München 2023, 758 S., 38 €